100冊の古書[6]

今回、上田のVALUE BOOKSといっしょに

伊藤まさこさんが選んだ古書、およそ100冊。

伊藤さんみずから解説します。

86『ふたりの山小屋だより』岸田衿子/岸田今日子

娘がまだ小さな頃、

よく車を運転して軽井沢に行きました。

人でにぎわう街中を抜け、

山をぐんぐん登っていくと、

そこにあらわれるのは、浅間山。

北軽井沢と呼ばれる、そのあたり

(群馬県になります)にたどりつくと、

なんだか鼻がスン、と通ったような気になったものでした。

きれい、とか、

自然がたくさんある、とか、

そういうことだけではなく、

土地がもたらす効果というか。

とにかく気分がよくなるのです。

その土地のことを知ったのは、

詩人で童話作家の岸田衿子さんと、

女優の岸田今日子さん、

おふたりの山小屋だよりがきっかけでした。

「私と妹はたいていチェックか無地の洋服で、

花模様なんてめったに着せてもらえない。

母は少しもこわい人ではないが、

『まわりが花だらけなんだもの‥‥』が口ぐせだった。」

山の夏は花や甘酸っぱい木の実や草の根でうずまって

いたんですって!

87『食卓一期一会』長田弘

「人生を、急がずに、たっぷり味わいたい。」

言葉のダシのとりかた

絶望のスパゲッティ

パエリャ讃

食べもののなかには

テーブルの上にある、

詩人、長田弘さんの66の詩。

「人生とは──誰と食卓を共にするかということだ。」

88『貧乏だけど贅沢』沢木耕太郎

噂によると、沢木さんはとてももてる人らしい。

阿川弘之さん、

井上陽水さん、

高倉健さん、

群ようこさん‥‥。

対談相手の顔がほころんでいるのが

文章から読み取れる。

そうか、もてるのは女の人だけにあらず。

男の人の心もつかんじゃう。

読んでる人の心もつかむ、

対談集です。

89『木』白洲正子

いつだったか、

車を運転していると、どこからか

えもいえないかぐわしい匂いがただよってきたので、

思わず停めてあたりを見回したことがありました。

「ああ、これは朴の花だね」

一緒にいた人の指の先に目をやると、

そこには立派な一本の木がありました。

それから、5月になると、

その一本の木を思い出すのです。

檜、松、栃、楠、朴‥‥。

「木」そのものを愛し、

木から作られる木工を日常で使った白洲さんの、

「木」。

90『もしも僕らの言葉がウィスキーであったなら』村上春樹

「ウィスキーの匂いのする、

小さな旅の本を作ることにした。」

読んでいると、

おだやかな照明の下、

氷が琥珀色の液体にゆっくりと

溶け出す様子が思い浮かんでくる。

一気に読むのはもったいないから、

ちびちびと、

すこぉしずつ、味わいたい。

「──そこにはアイルランドの夏の光があふれ、

食堂には熱いコーヒーと、温かなアイリッシュ・

ブレックファストが用意されていた。

そして僕は旅の新しい1日へと、足を踏み入れていった。」

じつはウィスキーだけでなく、

熱いコーヒーも、黒ビールも飲みたくなる本なんです。

91『私の食べ歩き』獅子文六

頼りない味。

雅味。

珍しいだけの味。

濃尾の味。

甚だデリケートな味。

つならぬ味。

生き甲斐を感ぜしめる味。

「生来、私は胃が丈夫なうえに、

欲望崇拝家であるから──」

日本、中国、フランス‥‥。

美味を求めるエピキュリアン、

獅子文六さんのさまざまな味との出会い。

92『檀流クッキング』檀一雄

小さな頃、お母さんが

突然いなくなってしまったことから、

やむなく始まった料理人生。

けれども、

「アンカケ風に片栗粉で

トロミをつけることを覚えた時の

嬉しさといったらなかった。」

「ジャムをつくる事を覚えたのも、

愉快な思い出の一つである。」と

その当時を語る文からは、

つらさやさみしさは感じられない。

それどころか、

なにやらたのしそうではありませんか。

おふくろの味ではなく、

自分の味が自分の還る味。

サバ、イワシの煮付け、

小魚の姿寿司、

からしレンコン、

アンコウ鍋!?

「買い出しが大好き」という檀さん。

素材を見つけ出し、

料理に向かう。

その料理はまさに「俺流」なのです。

93『季節のかたみ』幸田文

63歳から、75歳までに書かれた随筆が54編。

暮らしや毎日食べるもの、

気の持ちよう、

いろいろなものが削ぎ落とされ、

研ぎ澄まされていく。

「どんなに気の合う人でも、

自分ひとりより以上に、気の合うことはない、

というそうですが、

確かにそういう節もあります。

軽快です。強がりでなく、

ほんとにひとりはいい‥‥」

さて私は、この年齢にさしかかった時、

どんなことを思うのでしょうか?

94『贅沢貧乏』森茉莉

ずいぶん前、

パリのアパルトマンの屋根裏に住む、

バレリーナの卵の食事風景を

(映画だったか、テレビのドキュメンタリーだったか、

そこのところははっきりしないのだけれど)

観たことがあります。

それはけして「ごちそう」とはいえない、

つましい料理でしたが、

気に入りの皿に盛り、

ナイフとフォークを器用に操り、

背筋を伸ばして食べるその姿が、

とても気高くて美しいのでした。

この本を読むと、

いつもその光景が思い浮かぶのです。

贅沢に見えても、

貧しい人はいるし、

貧乏だからって、みじめなわけじゃない。

どう生きるかは、

つまりその人の心も持ちようってこと。

95『酒肴酒』吉田健一

粋なタイトルだなぁって思う。

酒、肴、酒、だもん。

この三文字に興味を持って

手に取ってみれば、

そこにはぎっしり420ページ、

(しかもとても小さな文字で)

吉田健一の世界が詰まっています。

420ページ制覇したら、

中の「文学に出てくる食べもの」

の本を読んでみてはどうでしょう?

こんな風にして読書の道幅が広がるのが、

本のおもしろいところです。

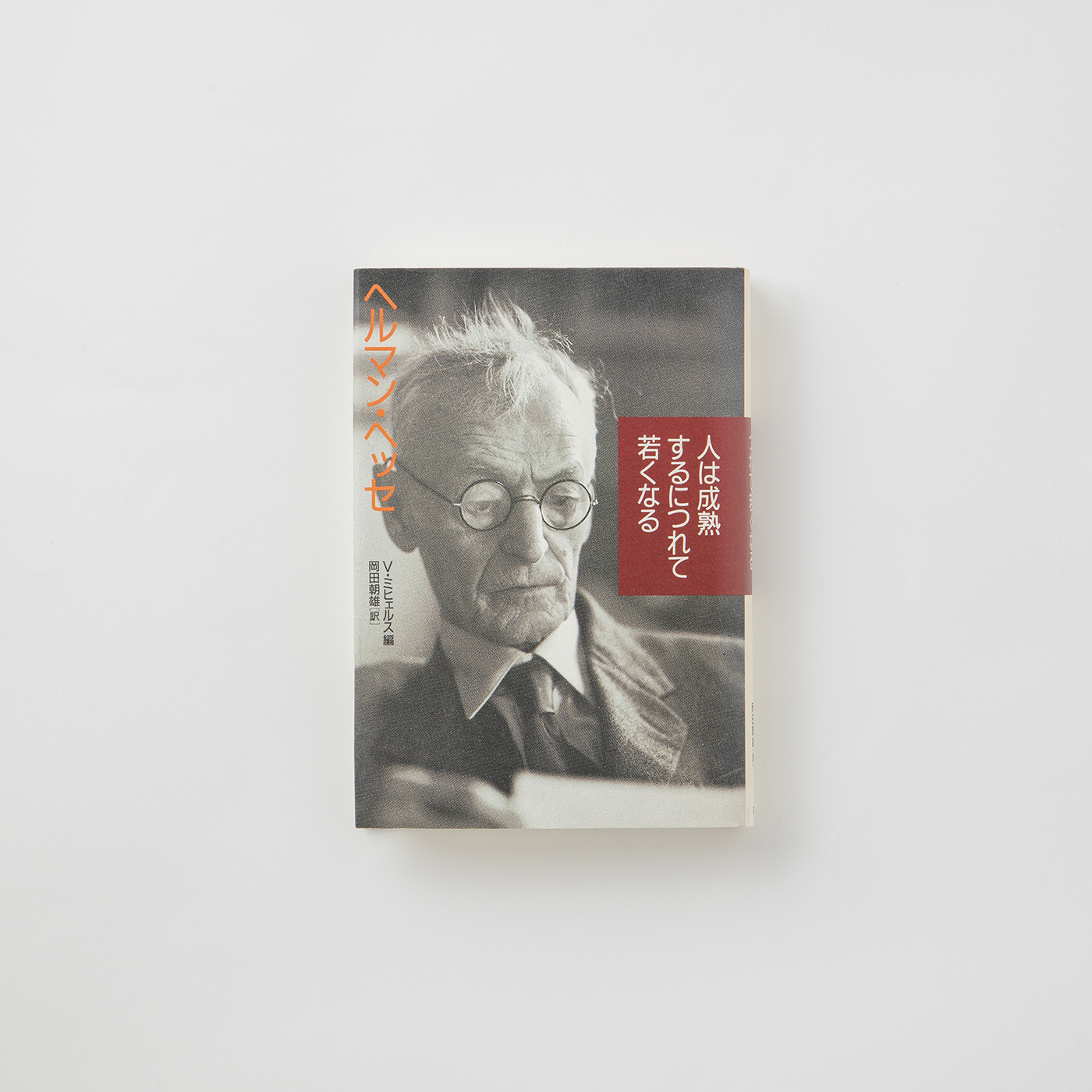

96『人は成熟するにつれて若くなる』ヘルマン・ヘッセ/フォルカー・ミヒェルス(編)

ここのところ、「老いる」ということに興味があります。

老いのその先には、「死」があって、

それを不安に思う人も多いと思うのだけれど、

私のまわりにいる、

人生の大先輩たち(おそらく私より死に近い)は、

不安を通り抜けて、

どこか達観したような表情をしているし、

どこかたのしげでもある。

「老いた人々にとってすばらしいものは

暖炉とブルゴーニュの赤ワインと

そして最後におだやかな死だ──。

しかし、もっとあとで、今日ではなく!」

そういったのは、ドイツ生まれの詩人、ヘルマン・ヘッセ。

この「老年」をテーマにした本は、

43歳のヘッセが記録した観察からはじまります。

年をとるってどんなことなんだろう。

ずっと先のことかもしれないけれど、

あっという間に訪れそうなこのテーマを、

この本を機会に考えてみよう、

そう思うのでした。

97『おいしいおはなし 台所のエッセイ集』高峰秀子編

「料理という作業はそんなにむずかしいことではなく、

ちょっとした工夫、ちょっとした心使い、

つまり相手に対する愛情の有無が、

味のよしあしを決めるのだ。」

という高峰さんによって編まれた、

アンソロジー。

安野光雅、池部良、宇野千代、

それから夫の松山善三‥‥。

「食べものに情熱をかたむける人は、

仕事に対しても猛然と情熱を燃やす人だ、と信じている。」

という高峰さん。

おいしい話は尽きることがなさそう。

98『散歩の時、何か食べたくなって』池波正太郎

散歩をするから、おいしいものに出会えるのか、

おいしいものに巡り会いたいから、

散歩をするのか?

どちらかと聞かれたら、

「どちらも」。

食べ歩きのエッセイは世の中にたくさんあれど、

やはり「散歩」と聞いて思い浮かぶのは、

池波正太郎さんの、この本。

中で「横浜あちらこちら」という

エッセイが出てくるのですが、

浜っ子としては、

地元を褒めてもらえたようで、鼻高々になる。

あなたの見知った街が、

載っているかもしれませんよ。

99『貧乏サヴァラン』森茉莉

森茉莉さんのエッセイを読んでいると、

上等な「バタ」をたくさん使った、

焼き菓子を少しずつ味わっているような気分になる。

「だいたい贅沢というのは

高価なものを持っていることではなくて、

贅沢な精神を持っていることである。」

P34からはじまる「ほんものの贅沢」では、

偽物の贅沢に触れていて興味深い。

さて、ほんものの「贅沢」とは、

どんなものと書かれているでしょうか。

100『遊覧日記』武田百合子

「夫が他界し、娘は成人し、独り者に戻った私は、

会社づとめをしないつれづれに、

ゴムそこの靴を履き、行きたい場所へ出かけて行く。」

青山、浅草、上野、世田谷‥‥。

気の向くままに歩いて、

気の向くまま文を書く。

「私、思うのだが

(素人の私が言うのは、はばかり多いことだが)

剥製は口の中がもっとも難しいのではないかしらん。

粘膜や歯ぐきや舌の色つやとか形が、

なかなか難しいのではないかしらん。」

これは、浅草の蚤の市で見つけた

ライオンの剥製を見た時の一文。

心のつぶやきがそのまま文となってあらわれていて、

おもしろい。

(伊藤まさこ)