特集『編集とは何か』第13弾は、

カルチャーマガジン『SWITCH』をはじめ、

旅の雑誌『Coyote』、

文芸誌『MONKEY』などを発行し続けてきた

新井敏記さんに、うかがいます。

テーマは「雑誌、インタビュー」について。

いまの新井さんをかたちづくったともいえる

ブルース・スプリングスティーンとの

信じられないような出会いから、

緒形拳さん、笠智衆さん、

荒木経惟さん、操上和美さん、星野道夫さん、

大江健三郎さん‥‥など、

そうそうたる人物たちとの濃いエピソード。

そのなかで育まれてきた、

雑誌とは、インタビューとは‥‥の思い。

担当は「ほぼ日」奥野です。

新井敏記(あらいとしのり)

1954年茨城県生まれ、下館第一小学校時代、生涯の友と出会い、彼は弁護士として自分は探偵として生きる決心をする。まずは柔道を町道場に習いに行く。坊主になるのが嫌で初段検査は受けず。下館第一中学校2年、友に向けて「葉書通信」をはじめる。中3のとき、生徒会長だった友の好意で生徒会室のガリ版と謄写版を自由に使い冊子「王国」発行。國學院大學栃木高校2年の夏、アルバイトで貯めた5万円を元手に印刷会社の活字拾いの手伝いをして活版雑誌「千年王国」を発行する。日本大学芸術学部芸術研究所卒。1981年、南青山に事務所ISSUE.Inc.設立。雑誌「ISSUE」発行。デザインは戸田ツトム。このころ雑誌「POPEYE」の編集者の知遇を得て同誌の特集記事や連載を担当する。インタビュー雑誌について片岡義男の薫陶を受ける。探偵とインタビュアーは深く調べることは共通していると納得する。1984年、「Loo」編集長。創刊特集は「佐野元春」。発行元から編集制作費が支払われず全額自腹を切る。このあとアメリカの旅に出て、ブルース・スプリングスティーンを全米各地に追う。フジパシフィック音楽出版社でSWITCH という音楽レーベルスタート。タブロイドの季刊誌として「SWITCH」発行。1985年、カルチャー雑誌「SWITCH」創刊。デザインは坂川英治。5号目から念願の沢木耕太郎の「246」の連載がスタート。1986年、佐野元春『THIS』第2期・第3期の編集責任者となる。デザインは駿東宏。1991年、新しい文芸誌「LITERARY SWITCH」創刊。大江健三郎、池澤夏樹などの書き下ろし短篇を掲載。1994年弁護士になった友が江戸川乱歩賞を受賞。その賞金を借りて株式会社スイッチ・パブリッシング設立。借金は3年後に完済。2001年「paperback」発行、2004年旅をモチーフとした雑誌「Coyote」を創刊。デザインは緒方修一。創刊号は森山大道、谷川俊太郎の「Coyote」という題の書き下ろし詩を掲載、2号目は星野道夫を特集する。2008年「the 寂聴」編集長、京都の瀬戸内寂聴のもとに3年間通う。2011年「Coyote」休刊、全国の書店にお詫びとお礼の行脚。そして各書店で「さよならCoyoteフェア」開催、途中、北九州市で黒田征太郎に「かっこつけるな、4ページでもいいからまた雑誌を始めろ」と、叱咤を受ける。以降毎日黒田征太郎から叱咤激励の絵葉書が届く。黒田征太郎の絵葉書を売って一部その資金で2014年「Coyote」を復刊させる。特集は「野坂昭如」。撮影は荒木経惟。2013年、柴田元幸責任編集「MONKEY」創刊、デザイナーは宮古美智代。2015年、伊丹十三賞受賞。伊丹十三賞選考委員会からの受賞理由は「十代から自主制作の雑誌づくりをはじめ、つくりたい雑誌のためにみずから出版社を立ち上げ、以来三十年にわたり、「SWITCH」をはじめとする雑誌、書籍を手がけ、維持発展させてきた経営手腕、編集手腕に対して」と、あり。賞金百万円は社員全員に分ける。当時社員は24名、ひとり4万は不吉だと5万円ずつを均等に分ける。足りない20万円は自腹。受賞記念に選考委員の中村好文から私家版「SWITCH」を贈られる。2021年「ISSUE」復刊、第一号特集は「和田誠のたね」とする。

主な著作に『モンタナ急行の乗客』『人、旅に出る』『沖にむかって泳ぐ』『SWITCH INTERVIEW 彼らがいた場所』『片山豊 黎明』『アジアの感情』『鏡の荒野』『儚 市川染五郎』、写真集『夏の水先案内人』、映像作品『小説ソウル 荒木経惟』など。

BS朝日SWITCH TVプロデュース、J-WAVE RADIOSWITCH、沢木耕太郎MIDNIGHT EXPRESS『天涯へ』プロデュース等、その活動は雑誌づくりにとどまらず多岐にわたる。

出版社スイッチ・パブリッシングの総合メディアサイト「SWITCH ONLINE」はこちら。 http://www.switch-pub.co.jp/

- ──

- ふだんインタビューしてばかりですが、

たまにインタビューを受けると、

取材者によっていろいろなんだなって、

勉強になるんです。 - 新井さんがインタビューをするときは、

けっこうしゃべるほうですか。

- 新井

- しゃべりますよ。

- まずはこっちがしゃべらないと、

あっちもしゃべってくれないし。

- ──

- そうですよね。

- 新井

- まだまだ、沈黙を愛せるだけの自信も、

自分にはないしね(笑)。 - 以前、アメリカのニュース番組で、

取材相手の答えが

あまりにもつまらないということで、

女性インタビューアが、

10分くらい寝たふりをする映像を

見たことがあるんですけど。

- ──

- えええ(笑)。

- 新井

- ある種のエンターテインメント‥‥

極めてテレビ的な表現だったんですが、

インタビュー相手は、

最初は、すごく怒っているんですけど、

途中からオロオロしはじめる。

- ──

- そのようすを、カメラが捉えていると。

意地悪なスタイルだなあ(笑)。

- 新井

- テキストの世界でも、

同じようなライティングスタイルで、

ゴンゾー・ジャーナリズム、

みたいなのってあるじゃないですか。 - 生みの親ともいわれているのが、

ハンター・トンプソンという人ですが。

- ──

- 石丸元章さんが訳した

分厚い『ヘルズエンジェルズ』とかを

書いた人ですよね。 - ならず者のジャーナリストと呼ばれた。

- 新井

- そう。

- ──

- ゴンゾー・ジャーナリズムというのは、

客観性というよりも、

自分からその渦中に飛び込んでいって、

そこで見たこと感じたことを

できうるかぎり主観的に書く、という。 - 実際に、ヘルズ・エンジェルズたちと

行動をともにしたりして。

- 新井

- 暴力と破壊、ドラッグ漬けで彼は書く。

- 彼の半生は、

『ラスベガスをやっつけろ』という

映画にもなりました。

ジャーナリズムの歴史には、

そういうとんでもない人もいましたね。

反面、

彼自身が、大きなものに対して、

めっちゃくちゃ戦ってる感じもあって、

否応なく惹かれる部分もありました。

- ──

- アメリカならではという感じもします。

- ウォーターゲート事件のときの

ワシントン・ポストの2人の記者とか、

トム・ウルフとか、

デイビッド・ハルバースタムとか、

カポーティの『冷血』とか、

さまざまなノンフィクションや

ジャーナリズムの潮流を生んだ国だし。

- 新井

- それこそゲイ・タリーズという人は、

フランク・シナトラの絶頂期に

「あなたと1日だけ過ごさせてくれ」

「インタビューに答えなくてもいい、

あなたの振る舞いを見たいんだ」

といって、

すばらしいドキュメンタリー記事を

書いているんですよ。

- ──

- へええ‥‥

コミュニケーションは交わさずに?

- 新井

- 言葉でインタビューしていないけど、

その場にいる、

声を聴く、

つぶさに見る‥‥という

ドキュメンタリーを書いてるんです。 - Frank Sinatra Has A Cold‥‥という

記事なんですが。

- ──

- たしか、雑誌の『プレイボーイ』の

アレックス・ヘイリーも、

マイルス・デイヴィスの自宅で

2日間を過ごして記事を書いてたり、

昔のインタビューって、

そういうスケールの大きさがありますよね。 - で、

新井さんのお仕事は、そこへつながってる。

- 新井

- ゲイ・タリーズは、

さっきのハンター・トンプソンとか

ジョージ・クリンプトンと同世代で、

みんな、雑誌で活躍していた人たち。 - 雑誌に特別な力を宿っていた時期が、

やっぱり、あったんだと思う。

- ──

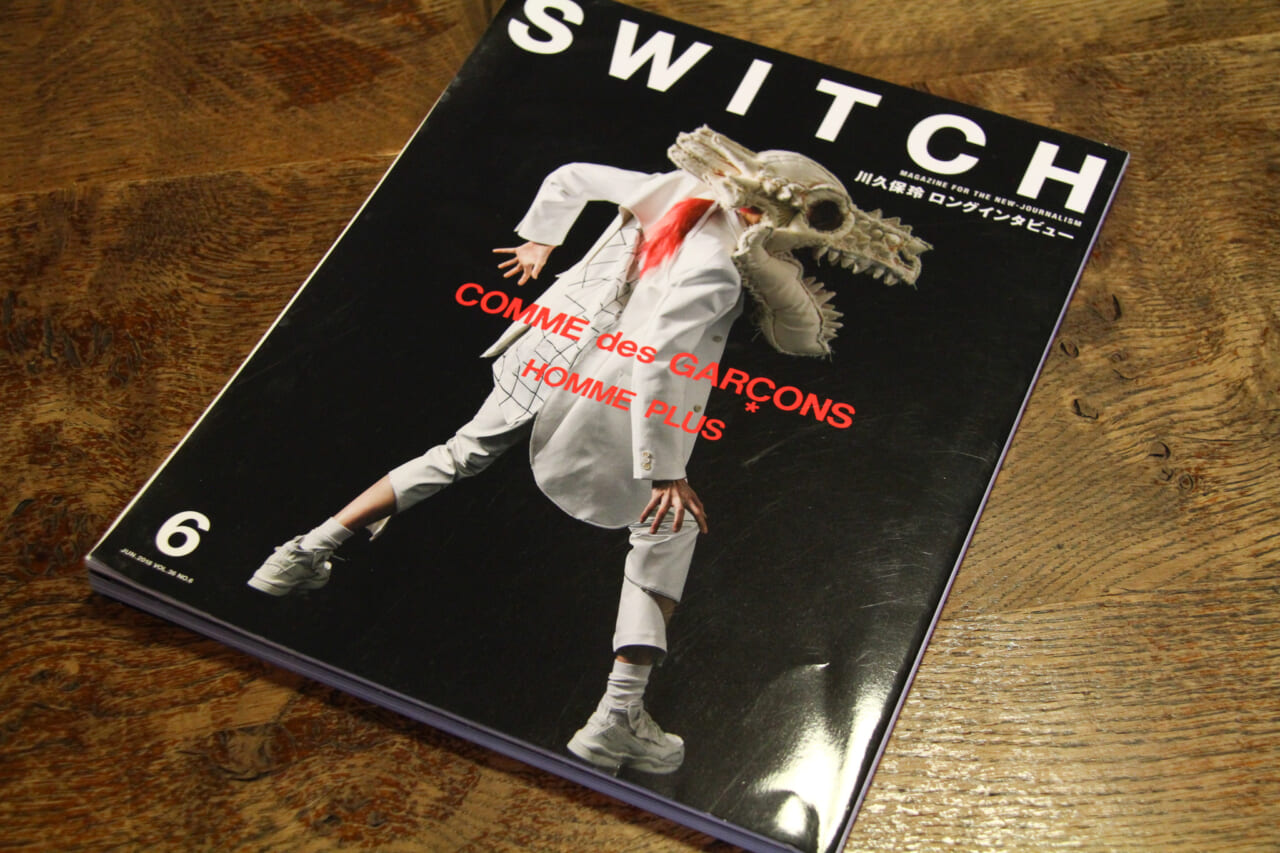

- でも、新井さんの『SWITCH』も

すごいなあと、しょっちゅう思います。 - たとえば、

コム・デ・ギャルソンの川久保玲さん、

極まれに新聞では見かけますが、

雑誌では、ほぼ見ないじゃないですか。

- 新井

- ええ。

- ──

- でも、『SWITCH』には出てますよね。

それも複数回にわたって。

- 新井

- まず、ぼくには、ファッションが何か、

流行の最先端が何かなんて、

ぜんぜんわからない。

ただ、彼女の生き方が好きなんですよ。 - 経営者であり、デザイナーであり、

表現の極北を生きている。

そういう‥‥孤高の美しさがある。

- ──

- ええ。

- 新井

- かっこいいじゃないですか。

- 経営者であり、編集者であるぼくが

目指したいところです。

まったくスケールが違いますから、

本当に失礼だとは思います。

ごめんなさい。

- ──

- いや、わかります。

- 川久保さんへのオファーについても、

真正面から‥‥なんですか。

インタビューさせてください、って。

- 新井

- はい。それはもちろん、正面から。

- 当然「ダメ」と言われることもある。

断られるのは仕方ないです。

でも、オッケーいただけたときには、

ドキドキしながら取材です(笑)。

- ──

- ですよね(笑)。

- 新井

- いや、本当にヒリヒリします(笑)。

何度お会いしていてもね。

- ──

- 憧れの人にインタビューできる機会、

そうそうないですしね。 - 自分にも、いつかこの人に‥‥って

思っている人はいますが、

もう、その場面を想像するだけで、

どうしよう‥‥と震えてます(笑)。

- 新井

- ぼくは、ずっと、

倉本聰さんに会いたかったんですよ。 - 最初は、

ご了承いただけなかったんですけど、

昔から

倉本さんの作品が大好きだったので、

そのことについての

お手紙を書いて‥‥ようやく、

インタビューさせていただくことが

できたんです。

- ──

- おお、倉本聰さん。

- すごいなあと思う編集者さんって、

そうやって、

「憧れの人リスト」が

ものすごく長いような人が多いです。

- 新井

- 倉本さんの撮影は、

操上和美さんにお願いしたんですよ。 - つまり、

操上さんは北海道の農家の家だから

「富良野を出た男と富良野に来た男」

というような構図で(笑)。

おふたり、同じ年代でもありますし。

- ──

- 本当に、お仕事がおもしろそうです。

好きなことやってらっしゃるから。 - まだまだ、

やりたいことはたくさんありますか。

- 新井

- すごい人って、

無限と言っていいほどいますからね。 - そういう人に出会ったら、

もっとその人を知りたくなりますし、

その人と、

こういう旅をしたいと思い浮かぶし。

- ──

- じゃあ、

ぼくら読者はまだまだ楽しみですね。

- 新井

- 人をテーマにしている限り、

まだまだやれることはありますしね。 - 人物に焦点を当てよう‥‥といって

『SWITCH』は、はじまったから。

- ──

- その最初の思いが、いまもまだ、

『SWITCH』の核だってことですね。

- 新井

- そうですね。変わらないですね。

- ──

- 新井さんがすごいなあって思うのは、

すごく若い、

つまり

すごく年下の人も特集してますよね。 - たとえば、バンドのサチモスとか。

- 新井

- ええ。

- ──

- 世代が離れると、

なかなかよさを実感できないことって、

ふつうに、あると思うんですが。

- 新井

- もちろん、

ぼくにもわからないこともありますよ。 - でも、「わからない」ということって、

「おもしろさ」だと捉えているから。

- ──

- わからない、は、おもしろい。

- 新井

- ぼくはまったく知らなかったんだけど、

若い編集部員が

「こいつ、すごいですよ」と言うなら、

誌面を割こうと思っています。 - 知らないということでダメ出しするのは、

編集長としては

いちばんやってはいけないことです。

- ──

- なるほど。

- でも、それを実際の行動に移せる人は、

なかなかいない気もします。

とくに雑誌の誌面は「有限」ですから。

- 新井

- そのことについては、

沢木さんから、褒められたことがある。 - 「若い人にチャンスをあげるところが、

きみの唯一のいいところだ」って。

- ──

- ああ、そうでしたか。

- 新井

- 「あ、唯一か」と思ったんだけど(笑)。

- ──

- そんなことないです(笑)。

- 新井

- でも、他方では、こうも思うんですよ。

- 雑誌って、

たぶん同世代へ向けたのものなんです。

ぼくは、ぼくと同じ世代の人たちへ、

「どうです、すごいでしょう。

この人を見てください」とやっている。

- ──

- とくに意識してるわけではないけれど。

- 新井

- そう。若い人は若い人で、

「どうだ」というメディアを持ってる。 - もちろん

若い読者にも読んでほしいんですけど、

自分の場合は、

同じ世代の写真家と

濃密な時間を共有してつくった雑誌を、

どこかで、

自分と同じ世代へ向けて

「どうだ」ってやってる気がするなあ。

- ──

- はい、わかる気がします。

- きっと、新井さんは、

若いころから、

ずーっとそうやってきたんでしょうね。

- 新井

- そうかも。

- こんな人と同時代を一緒に生きている、

その光栄を感じているんです。

谷川俊太郎さんの

今日の詩を読める幸福さ‥‥です。

- ──

- ぼくは神保町の古本屋に行って、

昔の雑誌を見るのが、好きなんです。 - 『SWITCH』もたくさん、あります。

- 新井

- それは雑誌が好きなんだよね、きっと。

紙の匂いとか、ページを繰る感覚とか。

- ──

- 雑誌というものにこそ、

時代性というものがあらわれますよね。 - こんなファッションが流行ってたのか、

こんな言葉の使い方をしていたのか、

ぜんぜん知らないけど、

こんな人にスポットが当たってたのか、

とか‥‥いろいろおもしろくて。

- 新井

- 雑誌の側も、必死だったと思うんです。

その空気も出てるんじゃないかな。 - 初期の『SWITCH』のデザイナーの

坂川栄治さんが、

「あのころ、俺は肝っ玉母さんだった」

とおっしゃってたんです。

つまり、

ここに「稼ぎの悪い亭主」がいて(笑)、

自分は「冷蔵庫の残り物の食材」で、

いかに、おいしくて、

お腹を満たすごはんをつくるか‥‥って。

落語の「芝浜」の女房ですよ。

- ──

- なるほど(笑)。

もう、創刊から何年、経つんですか。

- 新井

- 1985年からだから、37年目。

- ──

- 途中で辞めちゃいそうになったことは、

なかったんですか。

- 新井

- 困難という意味では、

そんなの、いっぱいありましたよ。 - いまのコロナの時期だって、

10年前の東北の震災のときだってね。

でも、辞めたくなかったから、

必死でもがいて、ここまで泳いできた。

- ──

- 続けることのすごみ‥‥を感じますね。

いま、

しみじみ思い出すことってありますか。

- 新井

- しみじみ、ですか? なんだろう‥‥。

- いつだったか、星野道夫と旅したとき。

彼が湖畔で火を焚いて

「コーヒーって、美味しいですね」

って、ふと微笑んだんです。

そのとき、何て素晴らしい時間だろう、

ああ、いいやつだなと思ったこととか。

- ──

- わあ‥‥。

- 新井

- あるいは、

大江さんの、内子の実家に泊ったとき。

深夜、隣の部屋で、

原稿用紙に向かって書き物をしている

大江さんの吐息‥‥だったり。 - 沢木さんと一緒に韓国に行ったときに、

雨が降ってきた市場の路地で

「さあ、ここからどこへ行こうか?」

と声をかけられたこととか。

そういう、何気ない思い出ばかりです。

- ──

- 素敵です、どの場面も。

- そういう、瞬間的で断片的な記憶って、

記事にもならないでしょうけど、

ものすごく豊かな物語性を感じます。

共有してもらえて、得しました(笑)。

- 新井

- 荒木さんが笠さんを撮影したときには、

「今日、自分は小津になります」

と言って、

「小津の魔法使いです」

というダジャレを言い放ったんだけど、

笠さんには通じず

「ほほぉー」とだけ返されたんです。

そんな荒木さんを、愛おしく感じたり。 - そういう瞬間、瞬間ですよね。

ふっと思い出すこと‥‥っていえばね。

- ──

- 雑誌って、何でしょう。

- 新井

- ぼくは、雑誌って、

布団叩きのような感じがするんですよ。

- ──

- 布団叩き?

- 新井

- そう。

月に1回、陽に干して、ポンポン叩く。

ふかふかにして、

新しい風を通さないといけないんです。

1日の最後の眠りのためにね。 - だからこそ、

雑誌は続けることが重要だと思ってる。

続けなかったら、

雑誌はその時点でゴミになってしまう。

- ──

- ゴミ‥‥。

- 新井

- いや、本当に、そう思うんですよ。

- 何だろう、次へつないでいくための

「ひとつの約束事」のような

メディアなんじゃないでしょうか。

- ──

- 雑誌とは、次への約束。

- たしかに、

古本屋で昔の『SWITCH』を買うのも、

いまの『SWITCH』を知ってるから。

- 新井

- そう。続いているんですよ。

つながってるし、つなげているんです。 - 雑誌は呼吸して、生き続けていくもの。

そして、そうする限り、

「次は何だ」と、絶えず問われ続ける。

- ──

- 新井さんは、それに応え続けている。

- 新井

- たぶん、雑誌の持つそういう部分が、

人がいまを生きていくということや、

いまの時代に対して

表現している人たちを伝える‥‥

ということに、

つながっているんだろうと思います。

- ──

- はい。

- 新井

- いまが、どんな時代か。

わたしたちは何者か、どこへ行くのか。 - 雑誌って、そういうものだと思います。

(終わります)

2021-11-05-FRI

-

あの『SWITCH』の前身『ISSUE』が

35年の時を経て新創刊されています。新井さんが『SWITCH』を立ち上げる前に創った

雑誌「ISSUE」が、

35年のときを経て「新創刊」されています。

ひとりの表現者の創造の歴史や秘密を

徹底的に紐解くシリーズとして、再出発しました。

第1弾は、和田誠さんの特集。

未発表の5万字ロングインタビューをはじめ、

高校時代の漫画作品全18篇、

少年時代の文集、高校時代のノートブック、

スケッチ‥‥などを掲載。

イラストレーション、パッケージデザイン、

書籍の装丁、執筆、映画製作‥‥

和田さんの多彩な創作活動の原点に迫る内容です。

谷川俊太郎さんによる寄稿文も掲載。

Amazonでおもとめは、こちらからどうぞ。

なお、今売りの『SWITCH』はポケモンの特集、

旅する雑誌『Coyote』は

矢口高雄さん「釣りキチ三平」を手がかりにした

同誌初の釣り特集、

文芸誌『MONKEY』では「湿地」にまつわる

11篇を特集しています。

柴崎友香さん、坂口恭平さんらによる

書き下ろしの短編小説を読むことができますよ。

こちらも、どうぞ、お見逃しなく。

-

「編集とは何か。」もくじ