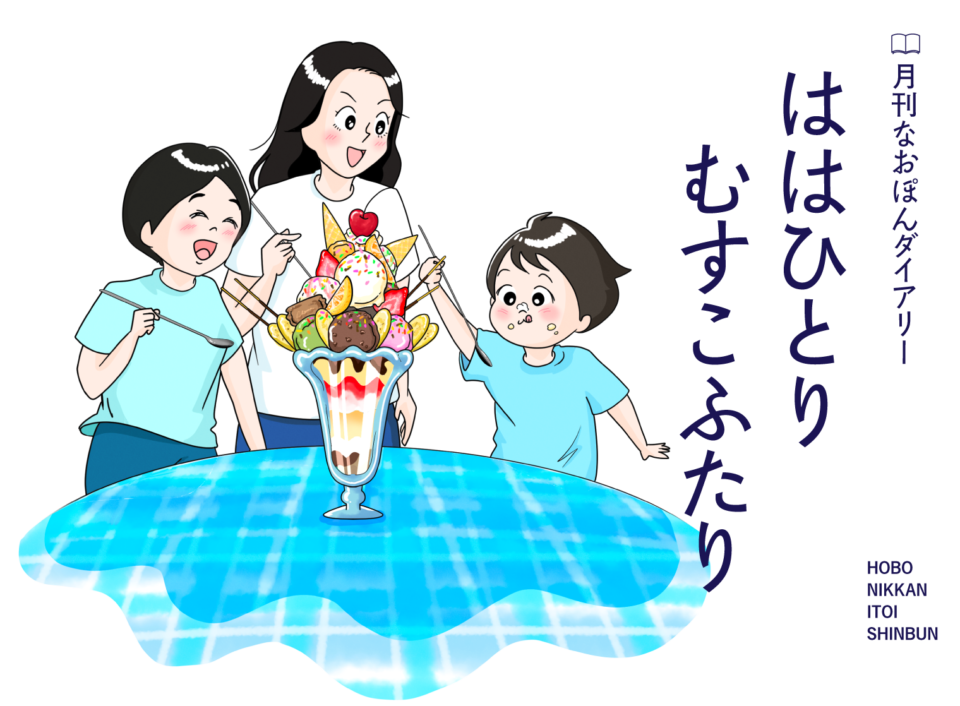

元気な男の子ふたりを育てる

シングルマザーのなおぽんさん。

ふだんは都内ではたらく会社員ですが、

はじめてnoteに書いた文章が話題になり、

SNSでもじわじわとファンを増やしています。

このたび月1回ほどのペースで、

子どものことや日々の生活のことなど、

なおぽんさんがいま書きたいことを、

ちいさな読みものにして

ほぼ日に届けてくれることになりました。

東京で暮らす親子3人の物語。

どうぞ、あたたかく見守ってください。

石野奈央(いしの・なお)

1980年東京生まれ。

都内ではたらく会社員。

かっこつけでやさしい長男(12歳)と、

自由で食いしん坊な次男(8歳)と暮らす。

はじめてnoteに投稿した記事が人気となり、

SNSを中心に執筆活動をはじめる。

好きなものは、お酒とフォートナイト。

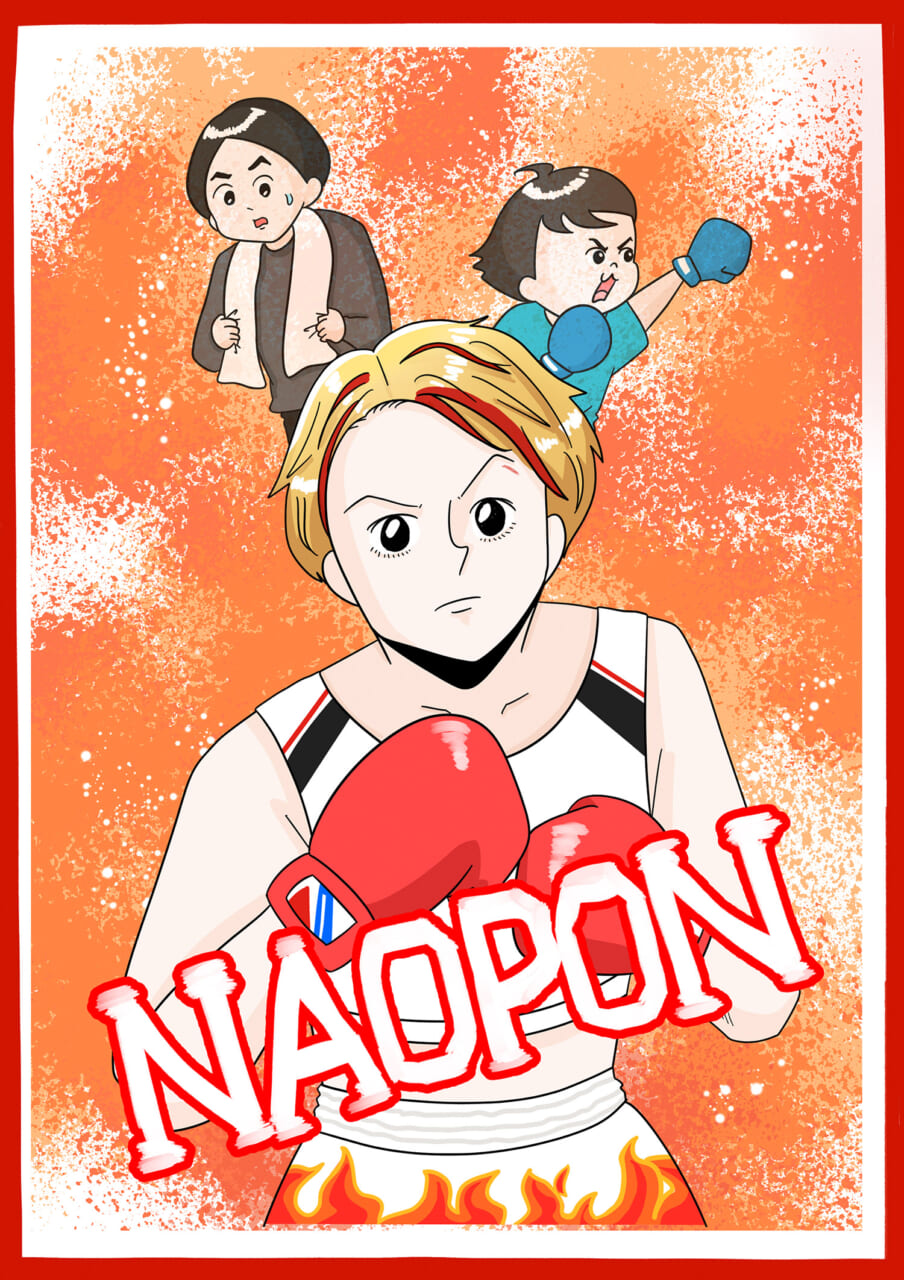

元アスリートという肩書を持つ。

note:なおぽん(https://note.com/nao_p_on)

Twitter:@nao_p_on(https://twitter.com/nao_p_on)

すこし前、

わたしはNetflixのドラマシリーズ『極悪女王』を

夜な夜なこっそりと観ていた。

女子プロレス史に名を刻む「極悪同盟」の

創始者ダンプ松本を主役とするドラマだ。

子どもの頃、

彼女がバラエティ番組で竹刀やチェーンを

振り回す姿に衝撃を受けた。

両親と一緒にテレビでプロレスを観たこともあった。

流血した選手がリング上で戦い続ける様子に

「こんな野蛮なものを楽しむなんて」と思った。

今、わたしは

その「野蛮な世界」を描くドラマに夢中になっている。

刺激が強すぎるからと息子たちにかくしていたつもりが、

Netflixの履歴からあっさりバレた。

息子たちは複雑な顔をしていた。

そして、長男が真剣な顔でこう言った。

「これが現役時代の母さんでしょ?」

違います。わたしは元プロレスラーではありません。

「元プロアスリート」とプロフィールに書いているので、

「元女子プロなんですか?」と聞かれることは多い。

ゴルフかプロレスだと思われているようだが、

どちらでもない。

わたしはかつて国内ランキング1位、

日本で2番目に強いプロボクサーだった。

「1位なのになぜ2番?」とよく聞かれる。

それは上にチャンピオンがいるからだ。

チャンピオンは別格なのだ。これでアナタも格闘技通。

女子プロボクシングは黎明期で、競技人口も少なかった。

だから、この肩書きに特別な自負心はない。

現役時代は、なまきずが絶えなかった。

鼻は左右に二度折れ、今でも正面から見ると

「く」の字に曲がったままだ。

眉の下に残る傷跡は、試合中に

相手選手からの反則バッティングで負ったもので、

リング上は流血の惨事だった。

「息子さんたちにも格闘技をやらせたいですか?」

そう聞かれると、

わたしはいつも即答で「ノー」と答える。

自分が両親にどれだけ心配をかけたかは棚に上げつつ、

わが子には危険な世界に関わってほしくないと願う。

長男が幼いころ、

近所の空手道場に通わせたことがある。

礼節を学ぶ良い機会だと思ったが、

彼はすぐに泣き出してしまった。

「人を殴ったり蹴ったりする練習をすること」自体が

耐えられなかったのだ。すぐに退会した。

一方、弟はとつぜん背後から

フライング・ニールキックで飛びかかってくるタイプだ。

天真爛漫さに加えて、

わたし譲りの負けず嫌いな性格が色濃い。

2年生になってはじめて野球公式戦に出たとき、

三振した腹いせにバットをふり上げて

相手チームベンチに走っていった。

コーチたちが羽交い締めにして止めてくれたことも、

今となっては良い思い出である。

そんなタイプの違うふたりだが、

「母さんの趣味は理解できない」と口を揃える。

実は、息子たちに

自分の過去の経歴を話すつもりはなかった。

ところが、息子たちが所属する野球チームの保護者会で

話題にあがってしまい、

ひとりがウィキペディアでわたしの名前を見つけた。

たちまちチーム中にウワサは広がり、

ある日、長男が訝しげにわたしの顔をのぞきこんできた。

「母さんて、まさかプロボクサーだったの?」

息子たちは嫌がるだろうと思った。

ところが、長男はにんまりと笑い、

「カッコイイ!」と喜んでくれた。

その瞬間、わたしは自分の経歴をはじめて誇らしく思えた。

それでも、彼はボクシングには関心がないようだ。

井上尚弥の世界戦をテレビで観ていると、

「また野蛮なものをみて」と呆れた顔をする。

そういえば、幼いころのわたしも

同じように思っていたなと思うと、すこし可笑しい。

となりでは次男が、

真似ごとのシャドーボクシングをしている。

「ほら、ためしに母さんの手を打ってみなよ」と、

ミットを構えるポーズをとると、

「家のなかでやめてください」と長男に叱られる。

長男と同じような性格だったわたしが、

なぜ格闘技の道に進んだのか。

今となっては、はっきりとは思い出せない。

ただ、『極悪女王』を観ながら、

自分が現役時代に追い求めたものを少し思い出した。

わたしは短く切った髪を金髪にして赤いメッシュを入れ、

オーダーメイドの派手なトランクスを身にまとって

リングに立っていた。

地味で目立たなかった自分を変え、

プロのリングの上に自分の居場所を

必死に見つけようとしていた。

当時のわたしには自分の殻をやぶり、

「魅せる」ことが大切だった。

『極悪女王』に見入ったのも、

ダンプ松本の葛藤に

どこか自分を重ねていたからかもしれない。

とはいえ、わたしは竹刀を振り回すことはない。

今、振り回しているのはバットだ。

もちろん、バッターボックスで。

年末恒例の野球親子対決戦が迫っていて、

息子たち子ども軍団には負けまいと、

密かに素振りの練習に励んでいる。

負けられない理由は「意地」だけではない。

「別の事情」も絡んでいる。

わたしに似て形から入るタイプの長男が、

チームから借りているバットをそろそろ返却し、

「マイバットが欲しい」と言い始めたのだ。

商店街にある古びたスポーツ用品店をのぞくと、

想定外のお値段に母はたじろいだ。

どうにか断る理由を探していると、

長男はあっさりと言った。

「大丈夫、サンタに頼むから」。

懐の奥に潜むサンタが崖っぷちに追い詰められる。

思わず苦し紛れに、

「親子対決で母さんから三振を取れたら交渉してあげるよ」

と約束してしまった。

だから、負けるわけにはいかないのである。

次男も、親子対決では何か仕掛けてくるかもしれない。

油断していると背後から次男の奇襲を受け、

動揺しているうちに長男から冷静に三振を狙われ、

母のプライドも懐も大ピンチに陥る可能性がある。

もはや野球なのかプロレスなのか、わけがわからない。

野球練習を終えた帰り道、

息子たちと笑いながらグラウンドを後にした。

白い息が夜空に消えていくのを見上げると、

星が明るく輝いて見えた。

もうすぐ1年が終わる。

星明りは、

今年も無事に彼らと過ごした日々の証のようでもあり、

これからの未来への道しるべのようにも見えた。

イラスト:まりげ

2024-12-23-MON