ほぼ日の学校長だよりNo.56

藤原道長の「今夜はサイコー!」

サラダ記念日が7月6日だとは知っていても、

『源氏物語』1000年紀だから11月1日は古典の日

――なんてことは、「ほぼ日の学校」を始めるまでは知りませんでした。

『源氏物語』が宮中で多くの人に読まれ、評判だったことを窺わせるのは、『紫式部日記』1008年11月1日の記述です。『源氏物語』の存在が、初めて具体的に書き留められた歴史的な記念日です。

それから1000年後。作家の瀬戸内寂聴さんらが呼びかけ人になり、2007年1月に京都府などの働きかけによって源氏物語千年紀委員会が結成されます。11月1日を古典の日とする提案が行われます。そして2012年3月、福田康夫元首相を会長とする超党派の「古典の日」推進議員連盟が発足。法制化の動きが本格化し、この年の9月、衆参両議院において全会一致で国の制定する記念日になりました。

「古典の日」公式HPにある「古典の日」宣言はこう謳っています。

<古典とは何か。

風土と歴史に根ざしながら、時と所をこえてひろく享受されるもの。人間の叡智の結晶であり、人間性洞察の力とその表現の美しさによって、私たちの想いを深くし、心を豊かにしてくれるもの。いまも私たちの魂をゆさぶり、「人間とは何か、生きるとは何か」との永遠の問いに立ち返らせてくれるもの。それが古典である。

揺れ動く世界のうちにあるからこそ、私たちは、いま古典を学び、これをしっかりと心に抱き、これを私たちのよりどころとして、世界の人々とさらに深く心を通わせよう。>

この起草文の策定に関わったひとりが、先日の「たらればさん、SNSと枕草子を語る。」に特別ゲストとして参加いただいた山本淳子さん(京都学園大学人文学部教授)です。「古典の日」にちなんで開かれる「古典の日」講演会(主催・国文学研究資料館)で、本年度の講師をされました。

テーマはなんと、藤原道長のあの歌、です。清少納言にとって敬愛してやまない宮仕えの主人であった中宮定子(ていし)に対し、露骨ないじめ、嫌がらせを繰り返した政略家。わが娘、彰子(しょうし)を入内(じゅだい)させ、一条天皇への影響力を強めながら権勢をふるったあの道長が、栄華の頂点で詠んだ歌がテーマなのです。聞き逃がすわけにはいきません。

この世をば我が世とぞ思ふ 望月の欠けたる事も無しと思へば

言わずと知れた、道長を象徴する歌です。この時点で3人の娘をつぎつぎと天皇・皇太子の后(きさき)にし、朝廷で権勢をほしいままにした最高権力者が、「この世はワシのものじゃ(満月に欠けるところがないように、この世で自分の思うようにならないことは何ひとつない)」と傲岸不遜、得意満面で詠んだ歌とされています。中学・高校の日本史の授業でも、そのように教わった思い出があります。

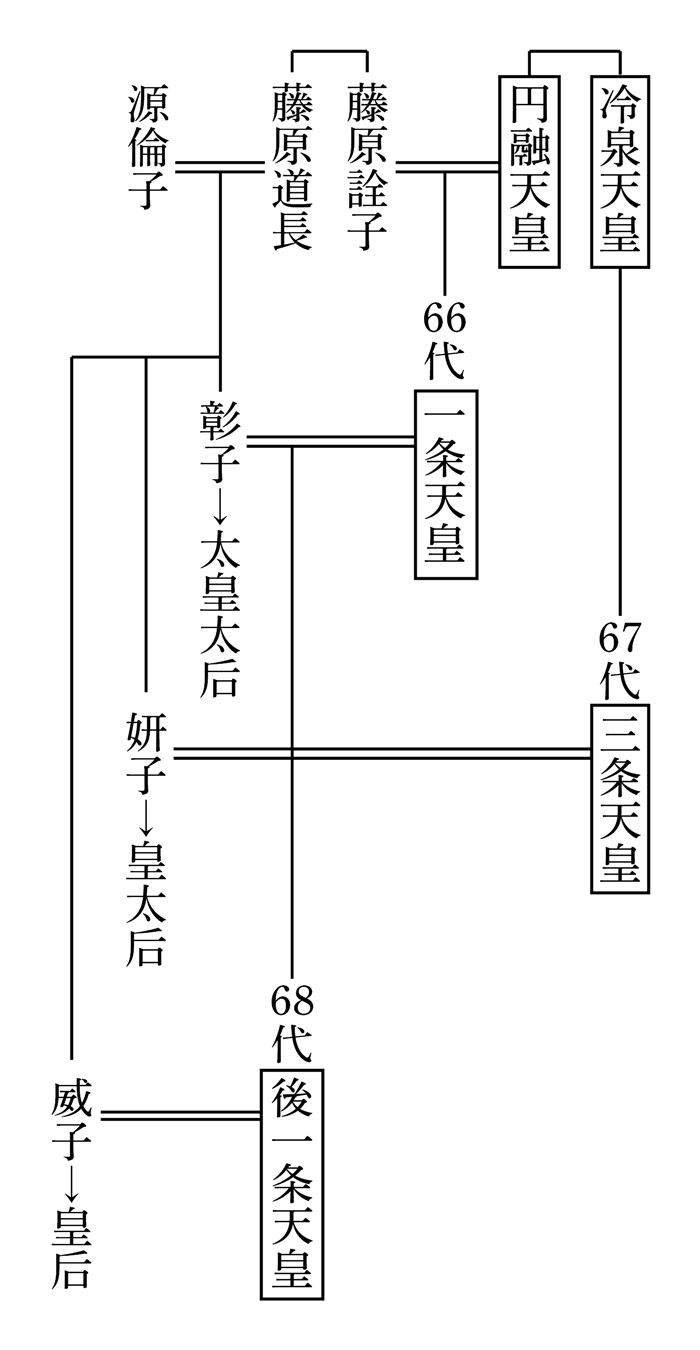

道長のこの和歌が詠まれてから、今年がちょうど1000年紀にあたります。1018年10月16日、三女の威子(いし)が第68代の後一条天皇の皇后に立った、その本宮(ほんぐう)の儀の穏座(おんのざ・二次会の宴席)で詠まれた歌です。従来の解釈では、自らの栄華の達成を満月になぞらえた、とされています。

それに対し根本的な疑問をさしはさみ、新解釈を試みるのが山本さんの今回の発表です。

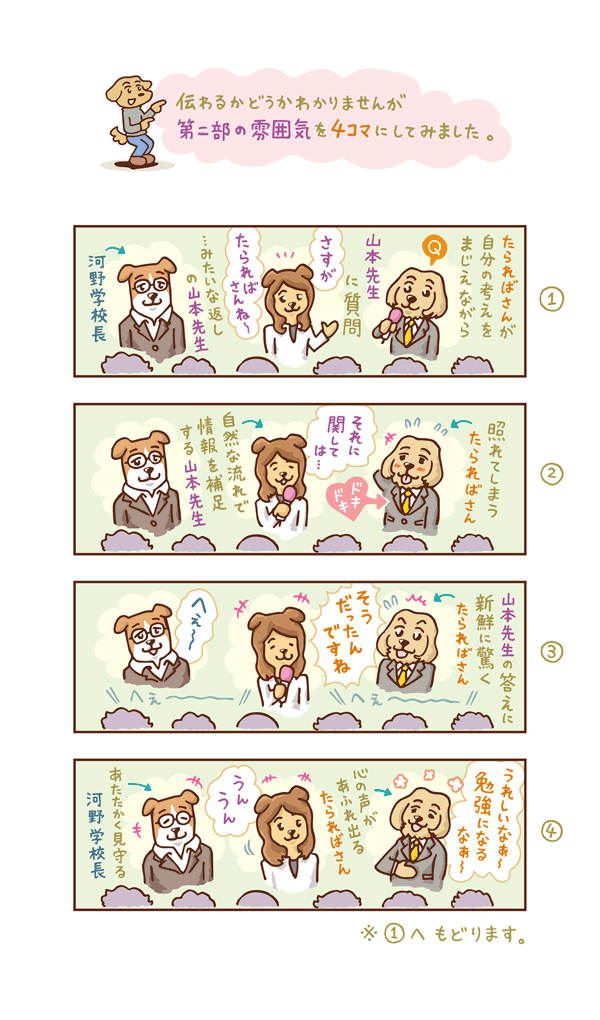

本来ならば、たらればさんも一緒に聞く予定でした。ところが、アクシデントが起きました。先日のイベントで感激のあまり、「たらればさんは、半分犬でした。すごく楽しそうでしっぽブンブン振ってた」とツイートされたように、ほんと、勢いよくしっぽを振っているようだったたらればさん(その日の様子をゴトウマサフミさんが4コマにしてくれました)。そのせいだったとは言いませんが、翌日、ギックリ腰に見舞われました。講演会出席は自重することになりました。

かくいう私も、椎間板ヘルニアの診断を受けたばかりで、腰が痛い! とはいえ、『枕草子』に関わった2人が、腰痛で「枕」を並べて“討ち死”にしては洒落になりません。せめて1人だけでもと思い、気力を振り絞って出かけました。足を運んだ甲斐がありました。とてもおもしろい内容でした。

そこで、山本さんの新しい解釈を是非紹介したいと思います。従来の解釈は、歴史学の史料として扱われる傾向が強く、この世を支配下においた“ドヤ顔”の道長が、驕(おご)りたかぶっているイメージです。これに対して、道長の歌を平安和歌の文学的見地から読み直し、精密に検討したのが山本説です。

疑問を呈したのは、大きく分けて4点です。

疑問その1。道長は宴の席で、即興でこの和歌を詠んでいます。同席していた藤原実資(さねすけ)が聴き取り、その日の日記(『小右記』)に書き留めました。「此世をは我世とそ思望月の欠たる事も無と思へは」。口頭で詠み上げられた歌ですから、文字を指定したわけではありません。「此世」が正しい聴き取りなのかどうか。むしろ、平安和歌の常套的表現としては「このよ」に「この夜」と「この世」が掛けられていて、「この夜のこの世」あるいは「この世のこの夜」と読むのが自然ではないか、という説を、山本さんは紹介し、支持しています。

疑問その2。「我世」は「我が支配下の世」という意味か? 和歌における諸例を見るかぎり、このような意味で使われた事例は見当たらない、といいます。「わが世」は「わが生涯、一生」と解するべきではないか。さらに、そこには「思いのままの満足の時」、「心行く楽しい時間」の意味がこめられており、「この世をばわが世とぞ思ふ」は「私は今夜のこの世を、我が満足の時と感じるよ」と解釈すべきではないか――。

疑問その3。下の句の「望月の欠けたることもなしと思へば」ですが、その日10月16日の月は、実は望月ではなく、十六夜(いざよい)の月でした。満月ではなく、欠けていたのです。平安貴族の教養や、和歌の常識からすれば、望月が15日であるにもかかわらず、目の前の十六夜の欠けた月を「望月」と表現することはありえない、といいます。

では、道長が詠みこんだ“欠けたところのない望月”とはいったい何を意味するのか? 山本さんは「月」を「后」の隠喩と読むべきではないかと考えます。『源氏物語』や『古今和歌集』などの中にも、そうした事例はたくさん見受けられるそうです。

望月の歌が詠まれたのは、道長の三女威子が女御から皇后になった日の夜のことでした。先ほどの『小右記(藤原実資日記)』には「一家立三后、未曽有」とあります。「一家から三人の后が誕生するというのは未曽有のことだ」というわけです。

つまり、この日、三女が後一条天皇の「月(后)」になることで、3つの「后」すなわち「月」の地位はすべて彼の娘たちで満たされました。そのことを道長は、三后の占有――欠けたところのない「望月」と表現したのではないか、と考えます。とすれば、この日の空にかかる月の月齢にかかわらず歌に詠み込むことは可能だったし、むしろ眼前の月が望月でないほうが、なおのこと娘たちの慶事が対比の妙によって引き立つと思ったのではないか、と解釈します。

疑問その4。『小右記』には、宴席の貴族たちが満座でこの歌を唱和したと書かれています。道長家のひとり勝ちに、なぜ皆が唱和したのか? という謎です。最高権力者に一座の貴族たちが媚びへつらったのだと解することもできそうです。その個所だけを取り出せば、喜色満面の道長に、一同が追従したと思えなくもありません。

しかし、この歌をほぼ唯一批評している歌学書の『袋草紙』(藤原清輔、12世紀)は、歌が詠まれる直前に酒盃が座を巡っている場面から書き起こしています。『小右記』の記述はさらに詳しく、その場で盃(さかづき)が3、4巡していることも伝えています。

つまり、『袋草紙』の藤原清輔は、この歌の理解にとって、詠歌直前に巡った「さかづき」が重要だと考えていたのではないか。それは、道長歌の「望月」の「つき」に、「さかづき」の「つき」が掛けられている、と解釈したからではないか、と山本さんは推論します。

「杯(つき、容器)」と「月」が掛詞になった例は少なくありません。

「春高楼(こうろう)の花の宴(えん) めぐるさかづきかげさして」

土井晩翠の唱歌「荒城の月」で私たちもよく知るように、「酒席を巡る盃」と「夜空をめぐる月かげ」の掛詞技法は一般的です。

さらに、有力な先行例がありました。「月」に「后」と「盃」の両方を掛ける技巧を用いた歌を、なんと道長の10年前に、紫式部が詠んでいた、というのです。実におもしろい話です。

めづらしき光さしそふさかづきは もちながらこそ千代もめぐらめ (『紫式部日記』1008年9月15日)

中宮様という月の光に加え、皇子様という新しい光までが加わった盃ですから、今日の望月のすばらしさのまま皆さまが保ち続け、千代もめぐり続けることでございましょう。(山本淳子訳)

紫式部の歌は、道長の娘である彰子(しょうし)が一条天皇との間に、のちの後一条天皇を生んだ時のものです。紫式部は、皇后(月)である彰子の満ち足りた様子を「望月」にたとえます。月が盃のごとく丸い(円満な)まま永遠(とわ)に空を巡るようにと、彰子の行く末を言祝(ことほ)いだのです。紫式部が歌を詠んだ1008年9月15日は、15日でありながら、天文学上のこの月の望月は、翌16日だとのこと。望月でない月を目の前にして、想念としての望月を詠んだ点も道長の歌と共通しています。

山本さんによると、「道長は他人の歌の技巧を転用するのが得意だった」そうで、紫式部の着想を、これ幸いと流用した可能性は大いにあるとのことでした。

以上をまとめると、道長の詠んだ“欠けたところのない望月”とは、三后となった娘たちと酒宴を巡る盃のことであり、道長は娘たちの成し遂げた未曽有の快挙を心から喜び、また宴に揃った貴族たちと酒を酌み交わすことでもたらされた和やかな空気に満悦した、ということになります。宴席の貴族たちも、藤原家との円満な協調関係を祝福したからこそ、道長の歌を唱和したという風景が浮かびます。

傲岸不遜な道長、天皇をないがしろにする独裁的権力者というイメージはかなり変わります。

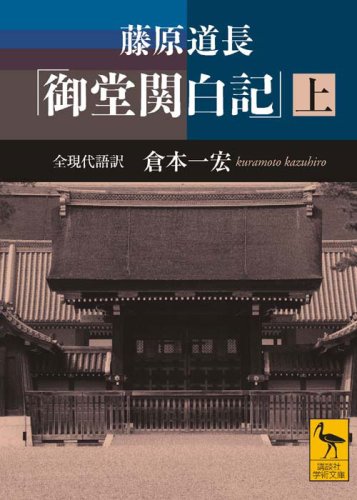

それにしても、ここまで読んだ方は驚かれると思います。国文学研究者は、1000年前の月の満ち欠けから、『紫式部日記』、道長の『御堂関白記』、藤原実資の『小右記』、藤原行成の『権記』などの日記類、『大鏡』や歌学書『袋草紙』、もちろん多くの和歌集の実例にも細かくあたりながら、実証的に、これほどまで立体的に道長の一首を読み込むものか、と。

正直、私も驚きました。しかし、そのおかげで1000年も昔に詠まれた歌であるにもかかわらず、藤原道長という歴史上の人物がずいぶん身近に迫ってきました。

最後に、山本さんの新解釈をまとめて紹介しておきます。

<私は今夜のこの世を、心ゆく我が満足の時と感じるよ。空の月は十六夜で欠けているが、私にとっては望月が欠けていることもないと思うと。

なぜならば、私の月は后である娘たちだからだ。三后の地位をすべて占めて、欠けたところがないではないか。

それに、私の月は皆と円満に交わしたこの盃(さかづき)。これまた丸くて、欠けたところがないではないか。どうだ、どちらも望月だろう?>

ところが、望月はやがて欠けてゆくのです。この一首を詠んだ頃から、道長は病魔に悩まされる身となり、四女、六女、三男、二女を次々と喪い、「望月の歌」から9年後の1027年12月4日、自らが建立した法成寺阿弥陀堂の九体阿弥陀像の前で、来世に旅立ちます。62歳の生涯でした。

2018年11月8日

ほぼ日の学校長

イラストレーション:ゴトウマサフミ