ほぼ日の学校長だよりNo.58

「人間国宝の“過激な謙虚さ”」

先週に続いて、「木ノ下歌舞伎 秋の特別講座 キノカブの学校ごっこ」のことを書きたいと思います。17、18の両日受講し、そのまま「通し券」購入者限りの“卒業式”を見学させてもらいました。とてもおもしろい式でした。その話は後まわしにして、まずは授業内容の紹介から――。

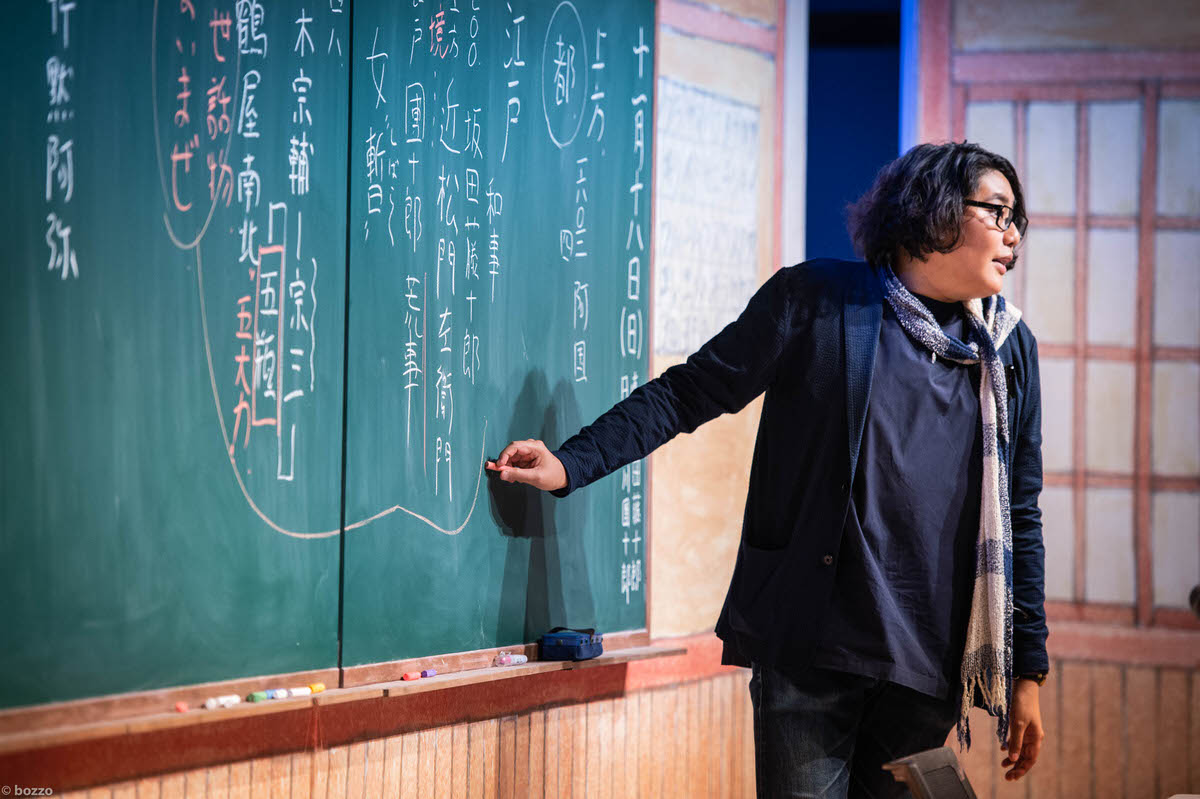

17日は木ノ下裕一さんの「木ノ下の勝手に古典芸能史」の「文楽」、18日はそれに続く「歌舞伎」の授業を、そして小林昌廣さん(情報科学芸術大学院大学教授)の「歌舞伎批評を“批評”する」の講義を聞きました。

いずれも100分の枠には収まりきらない内容でした。情報量も多く刺激的で、語り口も勢いがあって魅力的。何より楽しさの渦に巻き込まれました。理由は明らかで、語っている講師自身がこの話をするのが楽しくて仕方ない、自分の知見を、体験を、生徒と共有したくてたまらない、という様子がありありだったからです。彼ら自身が本当にこの場を楽しんでおり、話すテーマを心底「好き」だと思っていたからです。

それだけに、とても全部は紹介しきれません。今回は木ノ下さんの授業で出会えてよかったと思うテレビ・ドキュメンタリーについて述べたいと思います。これも理由は簡単です。番組を見せている木ノ下さん自身が、誰よりも一番楽しそうだったからです。

2001年に放送されたNHKスペシャル「人間国宝ふたり~文楽・終わりなき芸の道」(2001年)という番組です。評判になったドキュメンタリーで、何度か耳にしたことはありました。

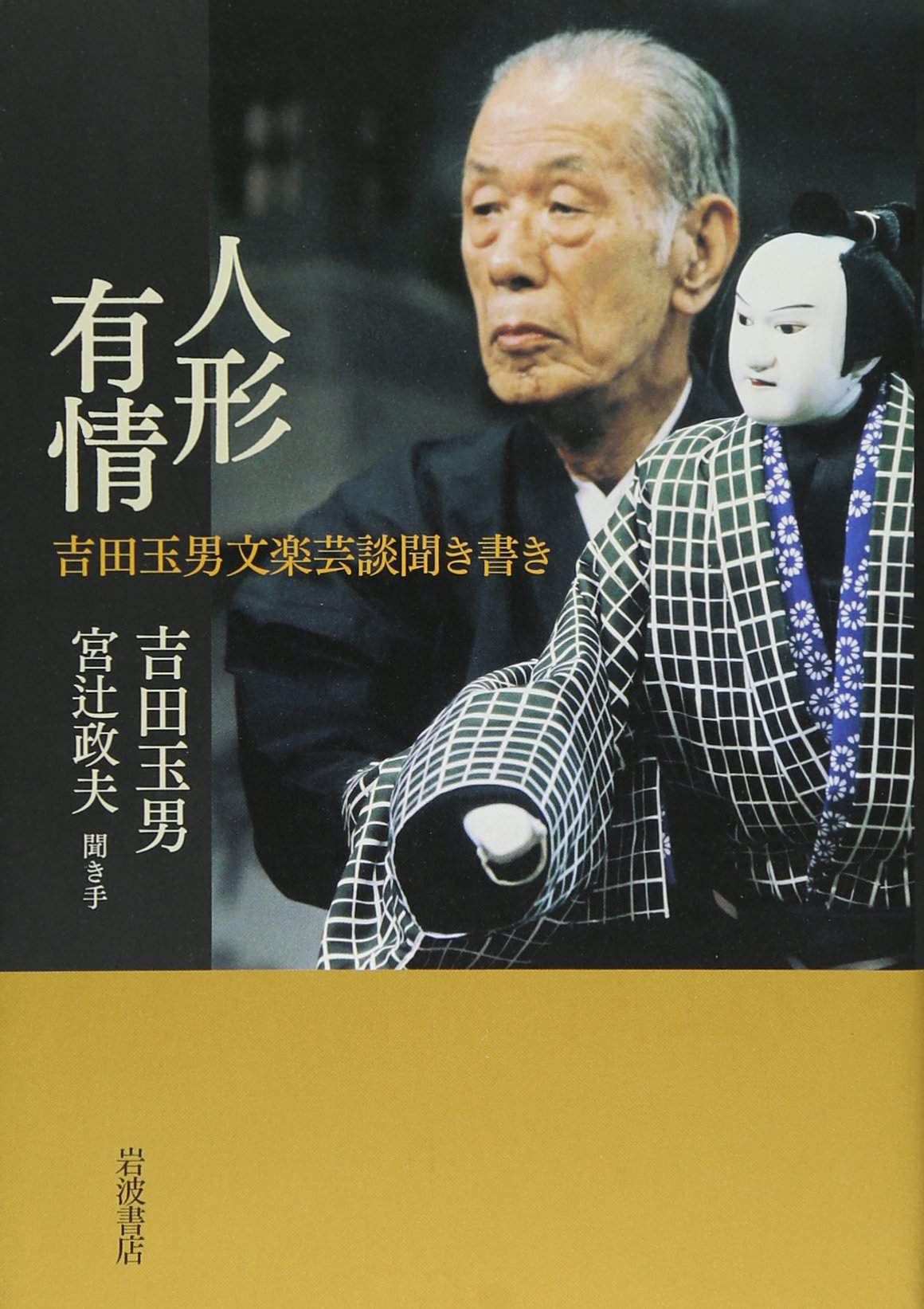

ふたりの人間国宝――。大阪が生んだ300年以上の歴史を持つ人形浄瑠璃の人形遣い、吉田玉男さん(当時82歳、2006年他界)と、義太夫語りの竹本住大夫さん(当時76歳、2018年他界)のふたりに密着取材したものです。

木ノ下さんが最初に見せてくれたのは、吉田玉男さんが奥さんと趣味のボーリングに興じている場面です。足腰の鍛錬に60歳を過ぎてから始めたといいます。演じてきた舞台は1万回を超え、近松門左衛門『曽根崎心中』の徳兵衛を生涯で1136回務めたという人間国宝が、大阪の国立文楽劇場に電車で1時間かけて通勤している姿もありました。

人形を手にして背筋をピンと伸ばし、舞台に登場する瞬間の全神経を集中した、研ぎすました表情との対比が鮮やかです。

浄瑠璃では大の男が3人がかりで、10キロを超える一体の人形を操ります。玉男師匠の動きに息を合わせ、ふたりの弟子が人形の足と左手を遣います。「足十年、左十年」といって、人形遣いが顔を出して頭(かしら)を遣うようになるまでに、最低でも25年はかかるといいます。

本番を終えた後で、弟子にダメ出しする場面がありました。師の求める微妙きわまりない感覚を、弟子はどうやって受け止め、自分の芸を磨くのか。陰影に富んだ人形の表情や動きを巧まず自在に表現するまでには、気の遠くなるような道のりのあることが伝わってきます。

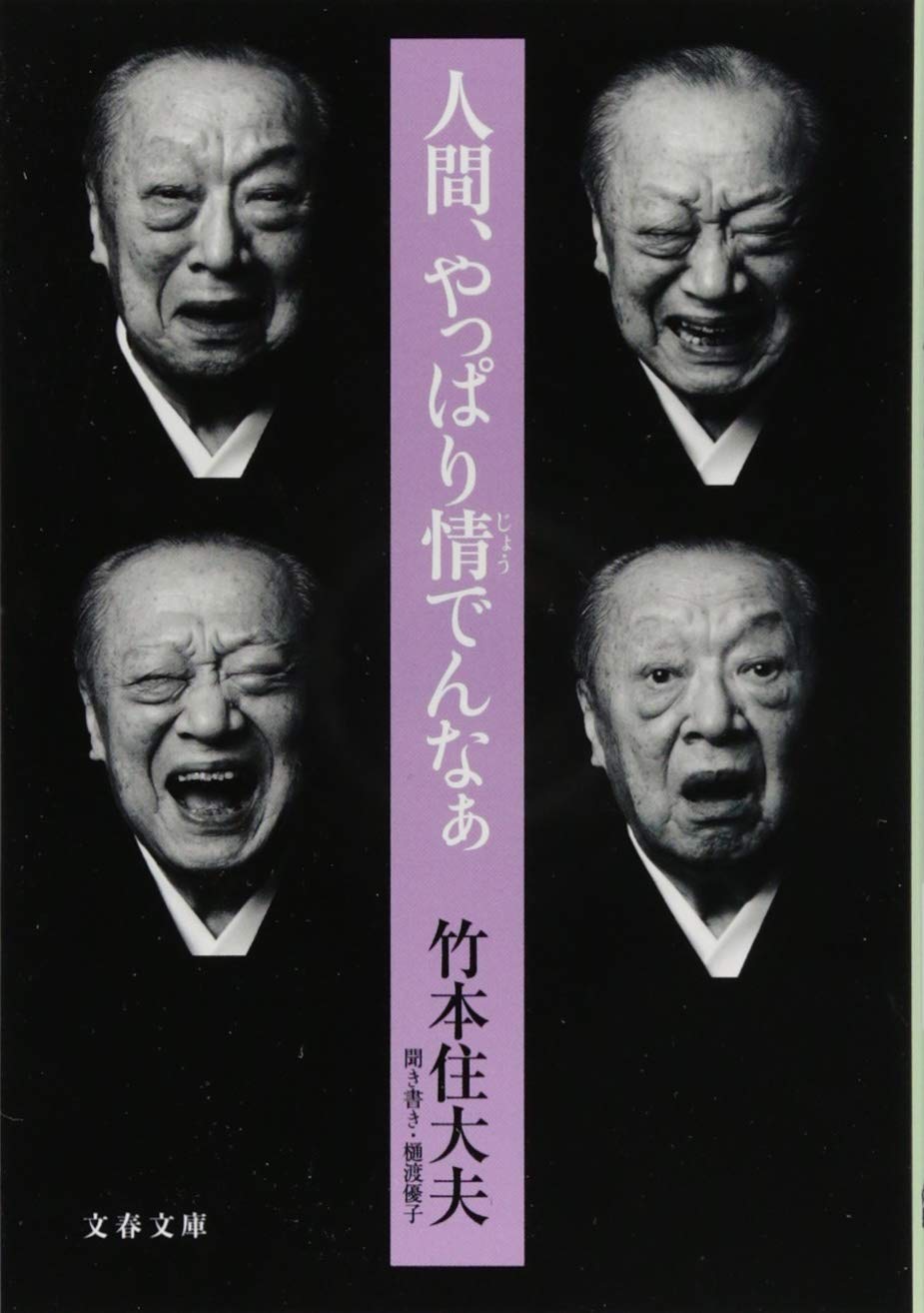

一方、ようやく出会えたと、私が個人的に感激したのは、竹本住太夫師匠が弟子に稽古をつけている場面です。4年前に刊行された師匠の『人間、やっぱり情(じょう)でんなぁ』(聞き書き・樋渡優子、文春文庫)を読んだ時に、いったいどういう厳しい稽古なのかと、想像するだけで恐れをなしていたからです。

<うちは取材にこられる人たちが最初、驚かれるほどのあばら家です。ふだん稽古に使っている和室も、机をはさんで、一方に、私が仏壇を背にして座り、もう一方に、太夫と三味線弾きが入ると一杯になります。三味線は楽器も一緒ですから、よけいに場所とります。

この前も、取材のカメラマンさんがうっかり部屋の奥に陣取って、稽古のさわりだけ撮影して、さて帰ろうかと思ったら、後ろを通る隙間がない。あの人らもカメラとかビデオとか機材を持ってはります。そのまま二時間半、稽古の仕舞いまで、弟子を叱りつける場に水も飲まんと、居続けになり、「途中から、自分が叱られてる気になって、シュンとしてしまいました」と会社に帰ってから言うたそうです。

そんなふうですから、稽古をしている和室の戸は閉めていても、小さなマンションのすみずみまで、私の罵声が響きわたります。嫁はんはその声を聞いてると、手紙を書いてても、心が乱れて書き損じると言うんです。>(前掲書)

まさに「鬼の形相」で弟子を叱り飛ばす場面を、木ノ下さんがちゃんと準備してくれました。聞きしにまさる迫力です。「ただ声を出して言うてるだけやないか」、「何十年太夫しとんや。へたくそ」、「馬鹿めが。いつになったら覚えるんじゃ」、「しっかりせえ。ちっとは近づいてこいよ」。

1対1で向き合い、自ら範を垂れながら、太夫の芸を伝えます。「死ぬまで稽古、死んでも稽古せなあきまへんなぁ」と言う人だけあって、芸に対する真摯さ、厳しさが容赦ない怒鳴り声となって、弟子にぶつけられます。

もっともご当人は、巷(ちまた)で「文楽の鬼」と呼ばれるのは腑に落ちないようで、「私が鬼なら昔の師匠方はいったい何になるのか」と怪訝(けげん)そうだったとか。

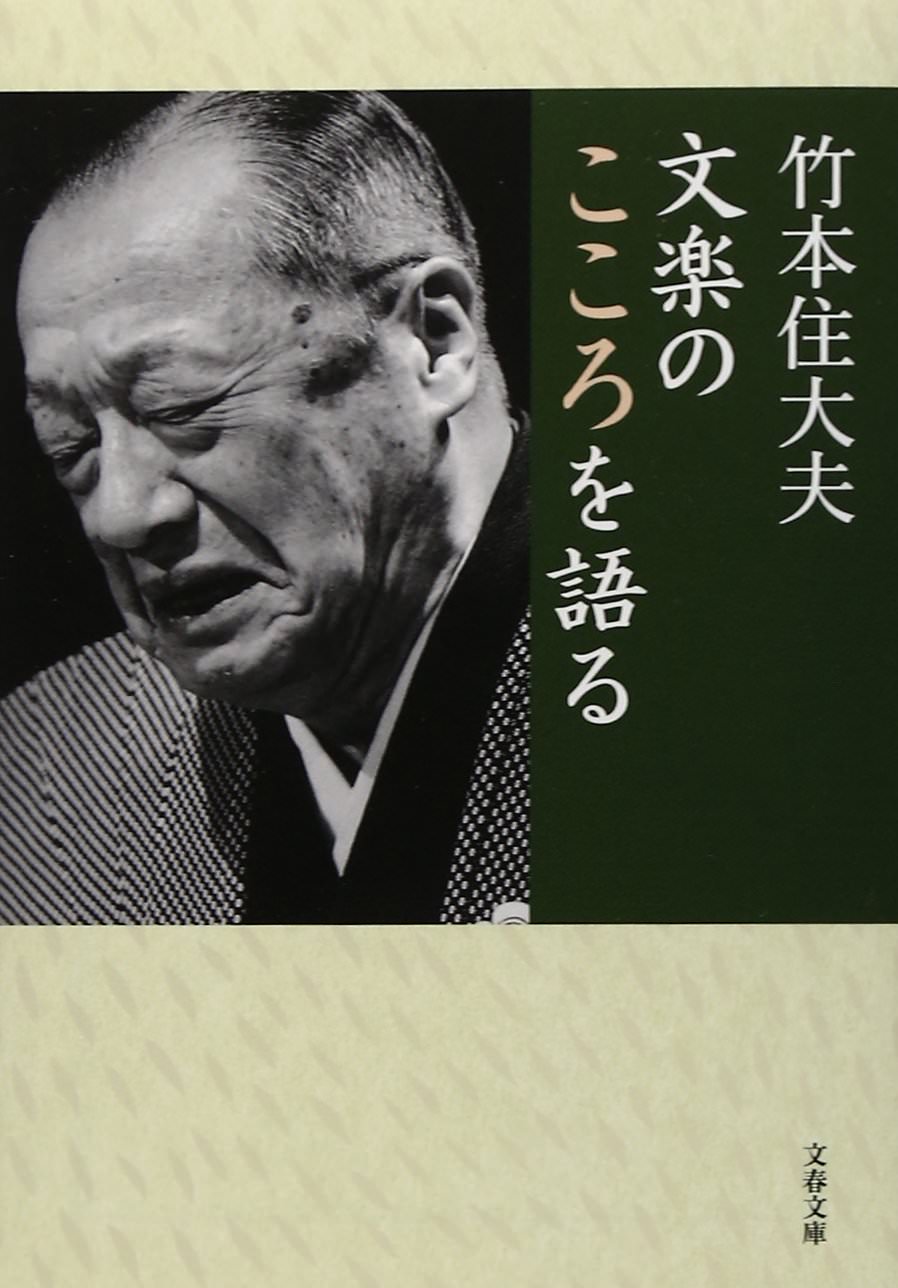

「その住大夫師匠が、さらに習いに行く先があるんです。凄いでしょう」と木ノ下さんのいう映像が、たしかにまた凄いものでした。師匠が訪ねたのは、すでに引退している兄弟子の竹本越路大夫(こしじだゆう)さん(当時88歳、2002年他界)でした。“越路兄さん”の語りには、「いまだ自分が及ばない艶(つや)や陰影がある」と語る師匠は、兄弟子が引退した後も、変わらず京都の自宅に通って指導を受けていたのです。

その稽古に、また息をのみました。「義太夫の修業は一生では足りなかった。もう一生ほしかった」と引き際にあたって言いのこした兄弟子です。稽古をつける“目ぢから”の強さは、尋常ではありません。一生、二生をかけて精進してもなお、「百点はない」、「終着駅はない」、「奥が深すぎる」と、芸道の厳しさを知り尽くした人ならではのものです。芸に対する“過激な謙虚さ”とでもいう他、うまい言葉が浮かびません。ふたりのぶつかり合う気迫、張りつめた緊張感は、真剣勝負そのものです。

文楽の物語は太夫の語りと三味線の演奏で進みます。太夫は文楽の物語を昔ながらの節まわしで語りながら、老若男女、さまざまな登場人物のセリフを演じ分け、劇中の情景描写もすべて1人で表現します。

文楽が海外公演に行くと、「文楽には演出家はいないのか」、「指揮者もなしで、なぜ合わせられるのか」と不思議がられるそうです。太夫の語りと、三味線の伴奏と、舞台の人形の芝居が、「それぞれが言わず語らず、舞台の上で勝手にやって、どこかでぴたりと合う」――。これを演ってみせるのが商売だと、先の著書のなかで住大夫師匠は語ります。

合わせていないのに、必ずどこかで合っている。その前に、お互いに合わせに行ってはいけない、という暗黙の諒解があるというのです。「相手に気を遣うてるようでは、切っ先が鈍って、真剣勝負になりません」と。

このふたりの人間国宝が、2000年11月、20世紀最後の舞台で近松門左衛門の最高傑作『心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)』を共演する場面が、ドキュメンタリー番組のクライマックスです。

本番に出ていく時の住大夫師匠のことばにシビレます。「もう、僕は僕なりに、とにかく精一杯やる、ということしか手がないんです。精一杯、バッとぶつかっていきゃ、向うは向うでそれを受けて立ってくれると思う。こっちが玉男さんに合わしに行くわけやなし、玉男さんがこちらに合わしに来はるわけでもなし、言わず語らず勝手におのおのがやってる、火花を散らすだけのことです」

さて、「キノカブの学校ごっこ」は、18日にすべての授業を終え、全日通しで受講した11名を送り出す卒業式を最後に行ないました。「開会の辞」を木ノ下校長が述べ、「国歌斉唱」のところでは、「君が代」に代わるものとして、木ノ下歌舞伎らしく、「翁三番叟(おきなさんばそう)」の三味線演奏(奏者は木ノ下歌舞伎スタッフの山道弥栄さん)を全員で“拝聴”しました。続いて「卒業証書授与」では、卒業生ひとりひとりに向けて木ノ下さんが手書きのコメントをつけた卒業証書を手渡します。

「あなたはキノカブの学校ごっこの全課程を修了したことを証する」という型通りのことばの脇に、講義に対する感想アンケートや、受講する姿を見ながら、木ノ下さんが感じた各生徒へのメッセージが記されています。

「来賓祝辞」に代わって「PTA会長祝辞」という形で、今回のイベントを主催した「隅田川 森羅万象 墨に夢を」実行委員会会長からの挨拶があり、「学事報告」が続きます。何が始まるのかと思うと、森山直太朗の「さくら」の歌に合わせて、この2週間、全授業1340分を振り返るスライド・ショーが流れ、最後に「卒業おめでとうございます」の文字が浮かび上がります。

木ノ下校長がいみじくも言いました。「ギャグのつもりで作ったものが、こうして見るとグッと来ますね」と。「祝電披露」、「送辞・答辞(卒業の言葉)」はなく、「仰げば尊し」も「蛍の光」も省略して、締めは「学校長祝辞」でした。

木ノ下さんが言ったのは、「自分が好きなもの、おもしろいと思うことを共有したかった。やりたかったことは単純なんです」、「好きなものって必ず伝播します。この『学校ごっこ』で共有されたことが小さな渦になれば、こんなに嬉しいことはありません」――。

記念品にはノートが贈呈されました。木ノ下さんが「雑記帳」として愛用しているB6サイズ横罫の「LIFE N67」というノートです。表には木ノ下歌舞伎のロゴマークがゴム印で、裏にも劇団のハンコが捺されています。

こうして卒業式は閉会となり、記念写真を撮影して、あとは懇親会に流れたようです。

「ほぼ日の学校」では、メルマガNo.43でもお伝えしたように、「シェイクスピア講座」の卒業式はなかった代わりに、最終授業で「卒業制作のような共同作業」を行いました。そして、受講生による文集を作成して配り、修了証と記念品(ほぼ日の学校のマークが入ったコップ)を渡しました。

初めての卒業生を送り出した気分は似通ったものがあるはずです。それもさることながら、古典にどのように向き合うか、いろいろ考えさせられ、とても刺激を与えられた他校訪問になりました。

2018年11月22日

ほぼ日の学校長

*撮影:bozzo