必死に抵抗したなにか。

なんでもない日の夕暮れ―――。

下校時刻の放送は、無慈悲に終わりを告げます。

「楽しい時間は終了、さぁ、全員おうちに帰りましょう」。

それがどうにもやるせなかった

小学生の私は、半ば抵抗を示すかのように、

空地の原っぱで、シロツメクサを編みながら、

カマキリの卵を観察しながら、その手を止めませんでした。

夕ご飯よ、と母の声が聞こえようとも身じろぎもせず夢中で、

いつの間にか見渡すとあたりはとっぷり闇に包まれていて、

ただ何かの拍子に半袖から出た二の腕の

驚くほどの冷たさにふと気が付いてしまって、

すると急にびっくりするくらいすべてが怖くなって、

そこでようやく観念するのでした。

そして、もはや暗くて見えない友だちの順子ちゃんに、

バイバイとつぶやいて、逃げるように駆け出すのです。

約束は優しい。

もうちょっとだけこの時間を味わっていたい。

大人にルールと言われたって、学校の外は私の時間。

だって今日と同じ日は、もう二度とやって来ないもの。

私はそれを知っているんだから。

そんなにたやすく手放すことなんてできないし、したくない。

“今”より大切なものが何なのか、私には分からない。

クラスメイトに二重人格と笑われるほど、

純真で激しく自堕落な子どもだった私のひそやかな主張は

実のところ、あまり今も変わっていません。

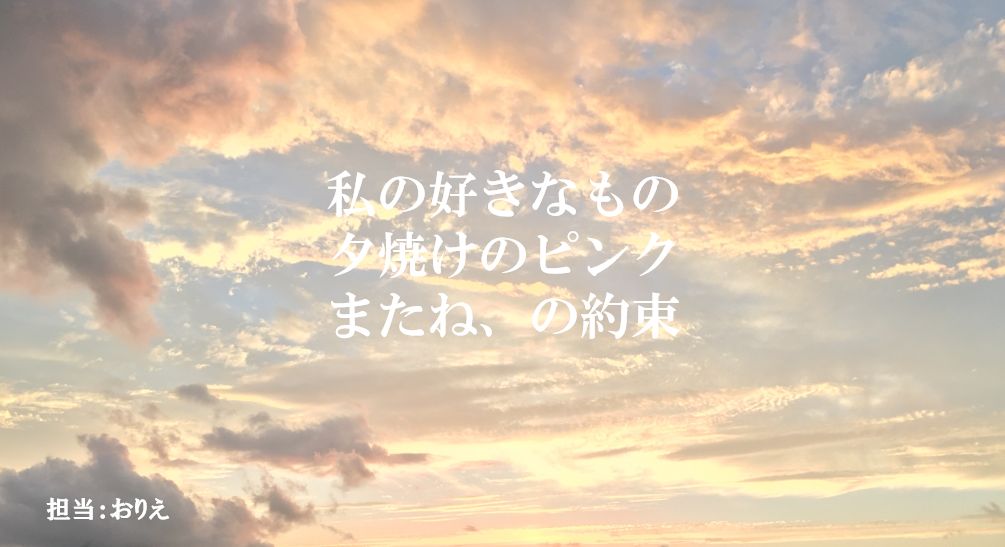

いつだって、私はダイナミックな夕焼けが好きです。

だけど、ほんとうの闇がやってくる前に、

ちゃんとお友だちと「楽しかったね」と握手をすること。

必ずしもやって来ない明日だと知っているから

「また明日」と約束をすること。

ほんの最近になってようやく、

その切実さまでを好きになりました。

(そしてやがてくる夜の月明かりのあたたかさも)。

私は夕焼けのピンクと、

そこで交わす「またね」の約束が好きです。

だってきっと明日は、もっと楽しい。

(おわり。 次はちょっぴりおまけの番外編です)