外出自粛暮らしが2ヵ月を過ぎ、

非日常と日常の境目が

あいまいになりつつあるようにも思える毎日。

でも、そんなときだからこそ、

あの人ならきっと「新しい思考・生活様式」を

身につけているにちがいない。そう思える方々がいます。

こんなときだからこそ、

さまざまな方法で知力体力を養っているであろう

ほぼ日の学校の講師の方々に聞いてみました。

新たに手にいれた生活様式は何ですか、と。

もちろん、何があろうと「変わらない」と

おっしゃる方もいるでしょう。

その場合は、状況がどうあれ揺るがないことに

深い意味があると思うのです。

いくつかの質問の中から、お好きなものを

選んで回答いただきました。

ほぼ日の学校の、池澤夏樹さんとのトークサロンでも、

講座「ダーウィンの贈りもの I」の講義でも

ファーブルの話をたっぷり聞かせてくださった

仏文学者の奥本大三郎さんは、

30年という歳月をかけ、

ファーブルの『昆虫記』を完訳した方でもあります。

奥本さんは、フランスの博物学者

ジャン=アンリ・ファーブルのことを

どんなに困難な状況にあっても

「楽しく生きてやろう」という意欲を失わない人。

そう表現しました。奥本さんご自身も、

博物学的な好奇心に満ちたまなざしで

いまの世界を見つめています。

すこし不自由な毎日でも、

想像力の旅を楽しむことはできるのです。

●気にしだしたらきりがない

ケーリー・グラント主演だったと思うけれど、

上流階級出身の青年が、

何かの事情で自家用車の運転手に身をやつし……

という設定の映画があった。

彼が食事の前に手を洗おうとすると、家政婦が、

「あら、また手を洗うの。さっき洗ったばかりじゃない」

と言う。それを見て、

「あっちでも、上流階級はよく手を洗うのか」と思った。

欧米の普通の人は、

日本人ほど頻繁に手を洗わないような気がする。

食事の前に手を洗う習慣なんてないのかもしれない。

でも、その手でパンをちぎるわけである。

日本の食い物屋では、おしぼりを出すのが普通だが、

欧米におしぼりはあるのだろうか。

パンそのものも、丁寧に紙袋に包んだりはしない。

というか、当てる紙は小さい。

昔はもっと扱いがぞんざいで、

床にパンを置いている人さえ見たことがある。

靴を履いて歩く床にパンを、じかに置くのである。

そんな話をフランス留学の長い先輩にしたら、

「なに、あっちは空気が乾燥しているから、

黴菌が繁殖しにくいのさ」と説明されたことがある。

なるほど、と思った。

しかし、人間の手は汚い、といえば汚い。

細菌やらウイルスやらが付いていてと、

気にしだしたらきりがない。

●蝶の飼育を阻むもの

ひところ私は、蝶の飼育に凝っていた。

能率よくやるには、雌の蝶を採ってきて、

採卵し、幼虫を育てる。そのためにはまず、

食草、食樹を植えておく必要がある、というのだから、

やりようによっては気の長い話になる。

光の当て方とか、風通しとか温度管理とか、

色々と採卵のノウハウはあるが、簡単な方法は、

その幼虫の食べ物の植物に袋をかけ、腹の膨らんだ、

卵を産みそうな雌の蝶を中に放すことである。

すると、うまくいくと、百卵ぐらい産んでくれる。

ここで、「しめしめ、これで、ビカビカの完全品の

蝶が百頭手に入るぞ」と喜ぶのは甘いのである。

卵から孵った幼虫は、

食草の葉をもりもり食べて育っていくが、

どうしたことか、一匹、二匹と死んでいく。中には

焦げ茶に変色し、どろどろに溶けてしまうものもある。

これを、ビールス病と呼んでいた。

飼育している人間の手についているビールス、

つまりウイルスが、蝶の幼虫に感染したらしいのである。

そういう時はやっぱり、よく手を洗わなければならない。

ウイルスがつかなくても、蝶が卵を生むと、

その卵に自分の卵を産み付けて、

幼虫の食物にするタマゴコバチという小さな寄生蜂が、

どこからか飛んでくる。そして、青虫が小さい時にも

アオムシコマユバチという寄生蜂が、

十分大きく育って蛹になるころには、

アオムシコバチという、

また別の種類の寄生蜂がやってくる。

蝶の幼虫としては、もうご勘弁、というところだが、

許されない。百卵のうち、成虫の蝶になるのは、

野外では一、二頭かもしれない。

●生物界の反則を犯した人間

もともと生物の一種が増えすぎることを

自然は喜ばないかのようである。

ある程度増えると、必ず天敵が襲いかかって

数をコントロールするようになっている。

その天敵を滅ぼそうとする行為は生物界の反則である。

反則を犯せば自分が滅びる。アフリカのカモシカが、

もし知恵を使ってライオンを滅ぼせば、

カモシカは増えすぎるだろう。

すると、草を食い尽くして飢え死にする。

カモシカが農業を始めて

食料を確保することができたとしたら、

今度は疫病が彼らを襲うことになる。

人間は、その段階なんだろうと思う。

生物界の反則を犯して増え過ぎた。

目に見える天敵は滅ぼし、自然破壊を進めてきた。

次に目に見えない天敵に襲われている。

しかし、人間が絶滅してしまうことは、多分ない。

ウイルスも人間なしで生きられないとすれば、

人間を滅ぼすことは彼等にとってナンセンスだからである。

万一、人間が滅びれば、新・新型コロナになって、

人間からまたセンザンコウにでも戻るしかなかろう……

私は、学校を辞めてもう10年ほど、

新しき生活様式も何もなく、

こんなようなことを書いています。

でも最近はマスクをして、手をよく洗い、

居酒屋にも行かないようにしています。

●残像を頼りに……

今書いている主なものは、19世紀フランスの詩人、

アルチュール・ランボーのことです。ランボーの詩は、

ひところほどは読まれなくなったかもしれませんが、

小林秀雄が『ランボオ』を書いた頃は、その影響でか、

猫も杓子も自分がランボオのつもりだったように思います。

(その頃はランボオと表記しました)。

私も御多分に洩れず、大学の仏文科で、

「ランボオ論」を書きました。

その情熱か余燼が、何故かいま蘇ってきて、

長いランボー論に着手しています。

引用するには自分で訳すわけですが、

それがなかなか難しい、というか不可能な気がします。

だから話が始まらないわけですが、

それでも、訳し終わった瞬間は、

それが詩になっているような気がしないでもありません。

ところがしばらく経ってみると、

そうなっていないことが分かるのです。は、は、は。

お習字で、臨書ということをします。それは、王羲之なり、

黄庭堅なりの美しい手跡を真似て書いてみると、

書き終えた瞬間は、我ながら……と思うことがあります。

それがやはり時間が経つと

くしゃくしゃっと捨てたくなります。

なぜかというと、書き終えたばかりの時は、

元の書の残像があるんですね。時間が経つとそれが消える。

それで、紙屑にしたくなるわけでしょう。

そうしたくならない人もいますよね。

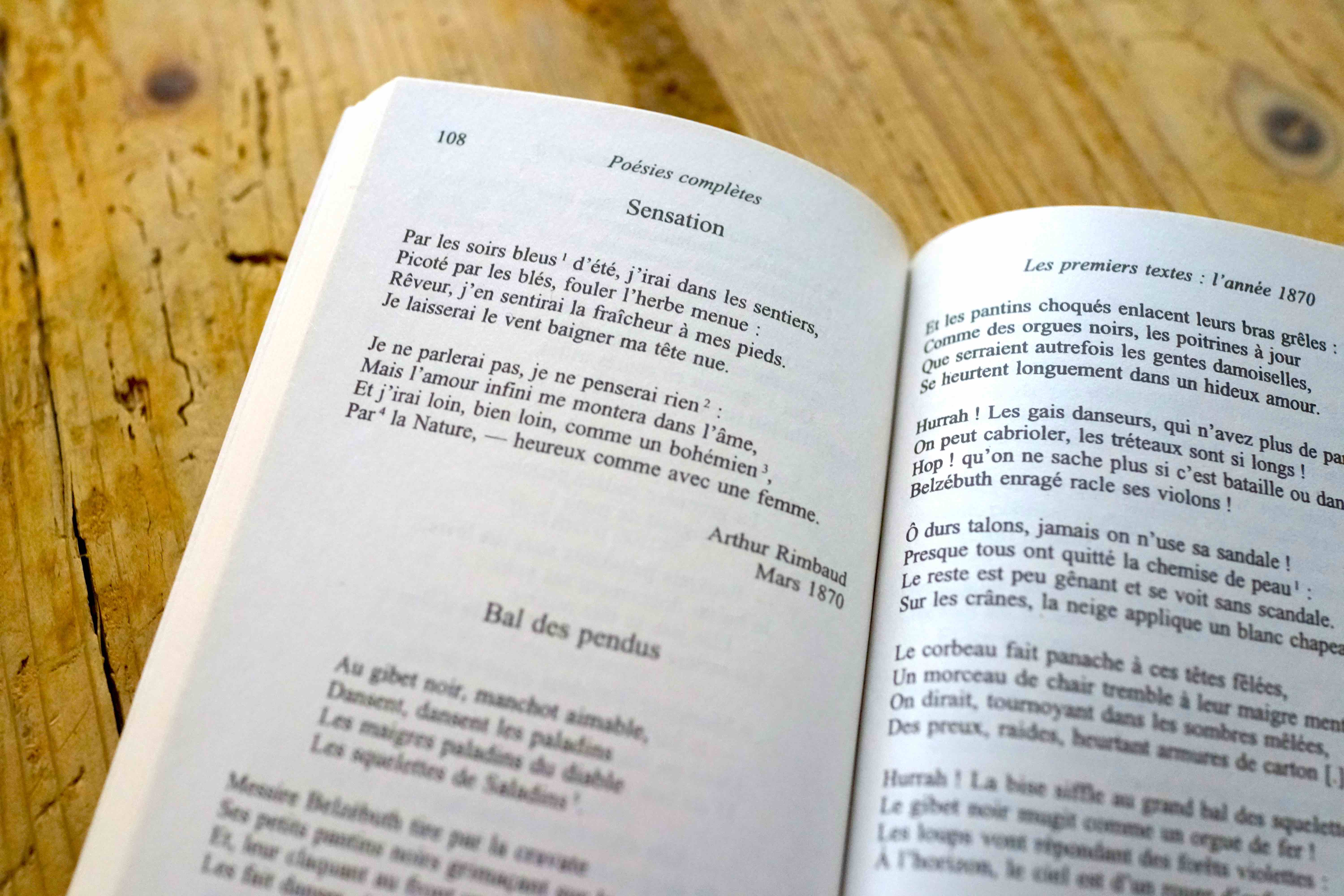

ところで、ランボーが16歳の時に、

パリの大詩人、テオドール・ド・バンヴィルという人に、

「感覚(サンサシオン)」という詩を書き送っています。

シャルルヴィルという、息の詰まるような田舎町を

飛び出して、初夏の大自然の中を自由に

歩いて行く境地を歌った詩なのです。

それを訳したものをここに書いてみようか、

と思うのですが……

今年は、コロナで外に出るわけにはいきませんが、

ギフチョウも、春型のミヤマカラスアゲハなども、

もう飛んでいる季節です。

友達は、蝶を採りに行って、

「他府県ナンバーの車だ!」と、

石を投げられそうになったそうですが、

私はもっぱら、残像を頼りに詩を訳しているわけです。

感覚(サンサシオン)

夏の青い夕まぐれ、僕は小道を歩くんだ。

麦がちくちくする中を、短い草を踏みにじり、

夢見心地でずんずんと。そぞろ歩きの爽やかさ。

帽子も被らぬ髪の毛を、風がさらさらなびかせる。何にも言葉は発せずに、何も物を考えず。

それでも大きな 愛情 が、魂の中に満ちてくる。

こうして僕は歩くんだ。遠く、遠くと、どこまでも。

ボヘミアンだぞ、この僕は。

自然の中を独りきり、——だけど女といるように。1870年3月

南無残像大明神

プロフィール

ボードレール、ランボー等、19世紀フランス詩を専門とするフランス文学者。並行して、幼少期より昆虫採集に親しみ、昆虫関係の著書・訳書も多い。NPO日本アンリ・ファーブル会理事長。東京大学文学部仏文科卒業。同大学院修了。主な著書に『博物学の巨人 アンリ・ファーブル』『虫の宇宙誌』『楽しき熱帯』『虫のゐどころ』『パリの詐欺師たち』『本と虫は家の邪魔』『虫から始まる文明論』など。『完訳ファーブル昆虫記』(全10巻、20冊)を2017年に完成。虫好きの養老孟司氏、池田清彦氏との共著『三人寄れば虫の知恵』もある。1944年大阪生まれ。埼玉大学名誉教授。元の自宅を、昆虫の標本やファーブルの資料を展示する「虫の詩人の館(ファーブル昆虫館)」として公開している。

(つづく)

2020-05-26-TUE