2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。

そして、2021年の春に

「ほぼ日の學校」と改称し、

アプリになって生まれ変わります。

學校長の河野通和が、

日々の出来事や、

さまざまな人や本との出会いなど、

過ぎゆくいまを綴っていきます。

ほぼ毎週木曜日の午前8時に

メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑

2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。

今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)

1953年、岡山市生まれ。編集者。

東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。

1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて

雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。

2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。

2010年〜2017年、

新潮社にて『考える人』編集長を務める。

2017年4月に株式会社ほぼ日入社。

[ 河野が登場するコンテンツ ]

読みもの

・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。

・19歳の本棚。

NO.157

豊かで、同時にクリアな響き

先日、「ほぼ日の學校」の教室スタジオで、音響テストを行いました。弦楽四重奏による生演奏と、古いSPレコードを蓄音機(!)で試聴するという2パターンです。

始める前は、ちょっとドキドキしましたが、終わってみれば上々の結果。ステージの向きを変えてみたり、部屋のあちこちで音を聴いてみましたが、懸念された点はどうやら問題なさそうです。気持ちが明るくなりました。

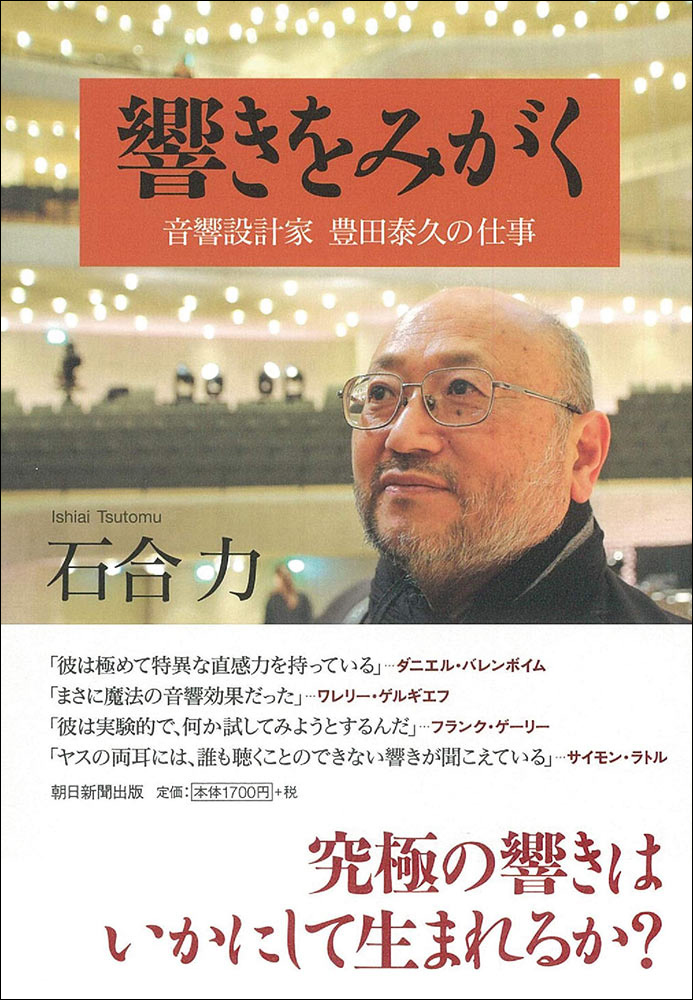

そんな時に届いたのが、石合力(いしあいつとむ)さんの『響きをみがく――音響設計家 豊田泰久の仕事』(朝日新聞出版)という新刊です。名うてのクラシック音楽ファンであるジャーナリストの石合さんが、10年以上に及ぶ取材を通して、いまや世界の主要なコンサートホールの音響設計を軒並み手がけている豊田泰久さんの仕事、生き方、そして彼の求める「究極の音響とは何か」を詳細にたどったのがこの本です。

<音響設計者という耳慣れない職業がある。クラシック音楽の演奏会場となるコンサートホールの響きを「設計する」仕事だという。図面を前に、残響の長さや反射音を緻密に計算し、完璧な響きを作り出そうと苦悩する技術者の姿を思い浮かべるかもしれない。だが、実際に会ってみると、その仕事ぶりは、イメージとはずいぶん違うものだった。>

「私が図面を引くことは一切ないんです」という本人の言葉も意外です。

<本番前のリハーサル中、指揮者が客席側を振り向くことがある。そこにいるのも「彼」だ。ホール内の空間を飛び交う響きの音量やバランスを、指揮台からだけでなく、客席にいる彼の耳でも確かめているのだ。完成したホールの音響設計はもう終わっているにもかかわらず。しかも、中には自分が設計にかかわっていないホールもあるという。>

豊田泰久さん

豊田泰久さん

彼の助言によって、楽器の配置が変わり、音響バランスを微調整することも起こります。英語でいうところのアコースティック・デザイナーという職業は、どこからどこまでが守備範囲なのか? どういう生業(なりわい)だと言えるのか?

豊田さんの令名は、私も何度か聞いていました。著者によれば、いま欧米の音楽関係者たちの間で「トヨタ」といえば、自動車メーカーではなく、「彼」を指すといわれるほど有名な存在で、「音響の魔術師」「音響の教祖」と評する欧米メディアも珍しくない、と。

エルベ川に面するエルプ・フィルハーモニーの内部と外観

エルベ川に面するエルプ・フィルハーモニーの内部と外観

海外での活躍ぶりは、まさに「飛ぶ鳥を落とす勢い」です。今世紀に入ってからだけでも、

・ロサンゼルス・フィルハーモニックの新本拠地「ウォルト・ディズニー・コンサートホール」(2003)

・サンクトペテルブルクの「マリインスキー・コンサートホール」(2006)

・「上海シンフォニーホール」(2014)

・パリ管弦楽団の本拠地「フィルハーモニー・ド・パリ」(2015)

・韓国の「ロッテ・コンサートホール」(2016)

・ドイツの「エルプフィルハーモニー・ハンブルク」(2017)

・ベルリンの「ピエール・ブーレーズ・ザール」(2017)

といった具合です。

出発点となったのは、1986年に完成した東京のサントリーホールです。サントリーの名経営者(第2代社長)佐治敬三氏の悲願として、日本で初めてのクラシック音楽専用ホールを東京のど真ん中につくるという、壮大なプロジェクトが立ち上がります(1981年)。

サントリーホールのプロジェクトにかかわった関係者らと。

サントリーホールのプロジェクトにかかわった関係者らと。

右端手前に座るのが豊田さん。

(写真提供・豊田泰久氏)

佐治さんから提示された条件は、「ワールドクラスのコンサートホールを」という、たったひと言――。

音響設計を請け負ったのは「永田音響設計」(1974年設立)で、総責任者は社長の永田穂氏自身が務めますが、プロジェクトの具体的な主担当に、入社してまだ4年足らずの豊田さんが手を挙げます。

世界の主要なホールを視察してまわり、佐治社長自らもベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者、「楽壇の帝王」と呼ばれたヘルベルト・フォン・カラヤンを訪ねて助言を求めます。そして、彼の推挙にしたがって、サントリーホールをベルリンと同じ「ヴィンヤード型」にする流れが決まります。

コンサートホールの本格的な歴史は、19世紀後半からだといわれますが、伝統的な長方形の靴箱(シューボックス)型――1870年竣工のウィーン・フィルの本拠地ウィーン楽友協会大ホールなど――に対して、ステージ後方にも客席が広がり、聴衆が360度ステージを囲むぶどう畑(ヴィンヤード)型――1963年に完成したベルリン・フィルの本拠地フィルハーモニーなど――のホール設計をカラヤンは推します。

サントリーホール内観

サントリーホール内観

©サントリーホール

カラヤン自身、1963年当時「まさに革命的な構造を持つ」とされたヴィンヤード型に活路を求め、そのベルリンの新たな本拠地で、オーケストラをいかに絶妙なバランスで響かせるか――この飽くなき探求に情熱を傾けます。

私が初めてサントリーホールに入った時、なにより興奮したのも、このホールの形です。相撲観戦にも似た臨場感あふれる一体感、「ハレ」の高揚感。そこに足を踏み入れた瞬間から、おのずとボルテージが高まりました。

演奏が始まれば、ステージからの音を直接聴くというよりも、ホールの天井や客席の四囲から降りそそぐ豊かな響きにつつまれて、演奏家と聴衆が視覚的にも音楽的にも一体となって感動の瞬間を共有するという、新たな体験に酔いしれました。

それから30余年が過ぎたいま、「世界一の音響」(ピアニストのクリスチャン・ツィメルマン)と絶賛されるまでに“熟成”を重ね、まさに「ワールドクラス」の名舞台として、サントリーホールが高い評価を勝ち取るプロセスを、わがことのように受け止めてきました。

ワレリー・ゲルギエフ指揮

ワレリー・ゲルギエフ指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の公演

©サントリーホール

ところが、この本を読んで驚いたのは、完成直後のリハーサルで、東京のオーケストラや指揮者から、容赦ない「苦情」や「批判」が当時相次いでいたというのです。思いもかけない事実でした。

<実際、世界的に活躍する著名な日本人指揮者のひとりは、リハーサル時にこう言い放ったという。「これはスキャンダルだよ。音が聞こえないじゃない」>

<海外の著名オーケストラで活躍し、開館時の「試し弾き」に加わったあるヴァイオリニストも当時のことを鮮明に覚えている。

「オーケストラは、自分以外の楽器の音を聴きながら演奏する。でも、サントリーホールでは、ヴァイオリンのパートからは、コントラバスの音が聴こえないんですよ。演奏家としては、これまで弾いてきた東京文化会館の方がサントリーよりもよほど弾きやすいと思いました」>

これに対して豊田さんは、「最も難しいのは、ホール完成後の最初のリハーサルです」と語ります。すなわち、音響設計家が最も緊張するのは、開館最初の演奏会ではなく、その数ヵ月前に行う、ホールの音響を確かめるための最初のリハーサルだというのです。

リハーサルに立ち会う

リハーサルに立ち会う

指揮者のダニエル・バレンボエム氏(左)と

豊田さん

<オーケストラの音はどう響くか。その響きは客席だけでなく、舞台で演奏する演奏家たちにどう聞こえているか。彼らにとって弾きやすいホールになっているか――。>

そこに、容赦ないクレームが寄せられます。豊田さんが証言します。

<実際、僕らスタッフが聴いてもいまひとつきれいな音ではないし、バランスも悪い。どうしたものだろう、どうすればいいのか……とひどく悩みました。理由がわからなくてね。

その後も、「音が聴こえません」「このホールの響きは良くない」と東京のオケの人々から低い評価を受けた。辛かったですね。針のムシロにいるような状態でした。>

「絶対に失敗は許されない」と意気込んだプロジェクトであるだけに、その辛さはどれほどのものだったかと想像します。

<今では理由もわかるんです。‥‥初めてのホール。客席が360度舞台を囲んでいる。その空間で音を集めようとするから、演奏者はいつもより多少強く弾いてしまう。本人も気づかないレベルですが、オーケストラの皆がそうすると、全体の音のバランスが変わってしまう。するといつもの音が聞こえてこない。他人の音も聞こえない。自分の音も聞こえない。となると、ますますナーバス(神経質)になって強く弾こうとする。オケの八十人、九十人がみんな同じことをやるともう、音楽のバランスどころではなくなる。>

<音が聞こえないのであれば、弾き方を変えないといけないんです。他人の音に耳を澄ませながら、抑えて弾かないといけない。どうやったら聴こえるか。他人の音を聴くよう弾くことで、響きが生まれる。それが、そのホールの音響になるのです。>

ホールの音響は「残響時間の長さ」がキモだとよく聞きますが、そういう数値レベルの技術的な話ではなさそうです。もっと微妙で繊細なテーマなのだと、豊田さんは語ります。

<コンサートホールというのは、ステージ上に演奏者がいなかったら、ただの箱です。当然、何も聞こえない。では、どうやって音の響きを確かめるのか。自分で手をたたいて音響チェックっていうこともありますが、正直なところ、それで「音がいいか悪いか」というのはわかりません。つまり音の評価のためには、「音楽」が必要になる。(略)となると、音響がいいか悪いかというのは、ステージ上のアンサンブルの質にもよる。最終的にはそれが、ホールの音響の評価にも影響してくるわけです。(略)そして生の音楽となると、これはもう予測不可能でミステリアスな、一期一会のことばかりになる。だからこそ、この仕事はおもしろいのです。>

建築家フランク・ゲーリー氏と

建築家フランク・ゲーリー氏と

「音楽」と「音響」の関係について、豊田さんが「よく引き合いに出す」話が紹介されています。

<チケットが二枚ある。一枚は、ウィーン・フィルの演奏会。だけど、演奏会場はどこかの学校の体育館で音響は非常に悪い。もう一枚の会場は、最高の音響で知られるウィーンの楽友協会ホール。ただ、演奏するのはアマチェアのあまりうまくないオーケストラ。あなたなら、どちらのチケットを買いますか?>

音響設計が仕事であれば、当然「音響のいいホール」と答えるかと思いきや、「迷うまでもなく、ウィーン・フィルの方だ」と豊田さんは言い切ります。音楽あっての音響であり、「演奏がよくないのに響きだけがいいということはあり得ない」と。

演奏者とホールの関係は、実に微妙で難しい、とも語ります。

リハーサル中のバレンボエム氏と

リハーサル中のバレンボエム氏と

<優れた演奏家、オーケストラだからといって、慣れないホールで即その音響特性を最大限に活かした演奏ができるとは限らない。それは、世界を代表するベルリン・フィルにとっても例外ではない。(略)名指揮者カラヤンとベルリン・フィルですら、本拠地ベルリン・フィルハーモニーの音響を会得するには相当の時間がかかったといわれる。>

ではサントリーホールの場合、その後、何がどう変わったのか?

<実際三、四年経つと、サントリーホールで演奏される東京のオーケストラの音が格段にきれいになっていくんですね。知り合いの団員たちに聞いてみると、「いやあ、サントリーホールができあがったときにはね、とにかくステージの音がなかなか聴こえなくて参ったよ。でも最近はよく聴こえるようになった。音響を改修したんだね、それからよくなったよ」と言われる。でも、僕らはなにも改修していない(笑)。むしろ、そんなに簡単に改善できるなら、していたくらいです。>

つまり、東京のオーケストラにとっては、東京文化会館と異なる「基準」に慣れるまでに一定の時間が必要だったというわけです。それに3、4年要したというのです。

ヴァイオリンでいえば、名器ストラディヴァリウスを弾きこなすまでの時間の長さを思います。いま世界に約600丁が残るといわれ、1丁で数億円することも珍しくない名器ですが、長らく演奏されていなければ、取り出してすぐにいい音は出ないと言われます。

名器が、再びいい音を取り戻すには、優れた演奏家が一定期間、楽器を弾き込む必要があります。それがどのくらいの期間を要するものか、どれほどの名手であれば可能か、それらをデータ化するのは不可能だろう、とも。

<音響設計家の場合、ホールという楽器をつくるためにまず、設計、建築の段階で建築家とのやりとりがある。そうして「楽器」としてのホールをつくってもまだ「いい音響」は引き出せない。建物が完成した後に、指揮者、演奏家、オーケストラとのやりとりを通じて、そのホールがもつ最良の響きを探し求める作業がある。ホールを「弾きこなせる」限られたオーケストラ、指揮者との共同作業で時間をかけて探り当てていくものなのである。>

この本は、豊田泰久という稀有な存在が、フランク・ゲーリーなど世界に名だたる建築家、またワレリー・ゲルギエフ、ダニエル・バレンボイム、サイモン・ラトル、エサ=ペッカ・サロネン、あるいはクリスチャン・ツィメルマンといった「巨匠(マエストロ)」と呼ばれる指揮者、演奏家たちと、どのように個人的な信頼関係をむすび、彼らとともにいかに最高の音響を引き出そうとしているか、そのたゆまない努力の模様をつぶさに活写しています。

指揮者のゲルギエフ氏と

指揮者のゲルギエフ氏と

<その彼らとですら、必ずしも常に最高の音響を引き出せるとは限らない。楽器にせよ、コンサートホールにせよ、これなら絶対にいい音になるという科学的な「正解」や「数値」があるわけではない。なにしろそれは、そこで演奏する指揮者やオーケストラといった生身の人間を抜きには語れないのだから。だからこそ、バレンボイムは、音響について「天気予報のようなもの」というのだろう。超一流の指揮者、演奏家と豊田が協力して目指すものは、天気予報どおりに「晴れる」確率を上げていくための地道な作業なのである。>

フィルハーモニー・ド・パリの内観

フィルハーモニー・ド・パリの内観

「理想の音響とは何か?」の問いに、「豊かであると同時に、クリアな響きを持っていること」と豊田さんは答えます。

一見矛盾する2つの要素をコンサートホールという空間でいかに両立させるか、その作業のプロセスを、上記の建築家、音楽家の証言をまじえつつ、丹念に追ったのがこの本です。

読むほどに、音響の奥深さを思います。ワインの芳醇(ほうじゅん)さ、あるいはウイスキーのコクや香りを連想します。今夜、どこかのバーで、銘酒「響」を一杯やって帰ろうか、ふとそんな気分になってきます。

2021年4月22日

ほぼ日の學校長![]()

*クレジット表記のない写真提供:石合力氏

*次回の配信は5月20日の予定です。

(また次回!)

2021-04-22-THU