2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。

そして、2021年の春に

「ほぼ日の學校」と改称し、

アプリになって生まれ変わります。

學校長の河野通和が、

日々の出来事や、

さまざまな人や本との出会いなど、

過ぎゆくいまを綴っていきます。

ほぼ毎週木曜日の午前8時に

メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑

2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。

今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)

1953年、岡山市生まれ。編集者。

東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。

1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて

雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。

2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。

2010年〜2017年、

新潮社にて『考える人』編集長を務める。

2017年4月に株式会社ほぼ日入社。

[ 河野が登場するコンテンツ ]

読みもの

・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。

・19歳の本棚。

NO.158

「精興社書体」が似合う作家

先日、立ち寄った和食屋さんで、「いまはちょっと‥‥」と言われました。「やっぱり、そうだよねぇ」

覚悟はしていたものの、少しは期待もあったのです。けれども、3度目の「緊急事態宣言」のさなか、お酒は提供してもらえませんでした。

いつになったら外でまた飲める世の中になるのだろう? そう思いながら、ふと頭に浮かんだ場面があります。居酒屋のカウンターでの会話から始まります。

<「まぐろ納豆。蓮根(れんこん)のきんぴら。塩らっきょう」カウンターに座りざまにわたしが頼むのとほぼ同時に隣の背筋のご老体も、

「塩らっきょ。きんぴら蓮根。まぐろ納豆」と頼んだ。趣味の似たひとだと眺めると、向こうも眺めてきた。どこかでこの顔は、と迷っているうちに、センセイの方から、 「大町ツキコさんですね」と口を開いた。驚いて頷(うなず)くと、

「ときどきこの店でお見かけしているんですよ、キミのことは」センセイはつづけた。>

言わずと知れた川上弘美さんの『センセイの鞄』(新潮文庫)の冒頭です。

すっかり遠ざかってしまったのは、この距離感だよなぁ‥‥。そう思うと、急いで先を読みたくなります。

<センセイはゆっくりと杯を干し、手酌でふたたび杯を満たした。一合徳利をほんのちょっと傾け、とくとくと音をたててつぐ。杯すれすれに徳利を傾けるのでなく、卓上に置いた杯よりもずいぶん高い場所に徳利を持ち、傾ける。酒は細い流れをつくって杯に吸い込まれるように落ちてゆく。一滴もこぼれない。うまいものである。>

「とくとくと」という音が、心地よく耳に届いてきます。居酒屋のカウンターでなければ、この手酌はサマにならず、こんなかぐわしい香りも立ちのぼりません。

あめつちに独り生きたる豊かなる心となりて挙ぐる盃

かんがへて飲みはじめたる一合の二合の酒の夏のゆうぐれ

酒といえば、若山牧水。『センセイの鞄』をさらに読み進めると、センセイとツキコさんが公園で「豚キムチ弁当」を食べ始めます。ビビンバ、目玉焼き、キムチ、スペシャル‥‥お弁当にまつわる文字やことばが、目にもおいしそうに映ります。

ふたりがそぞろ歩いてゆく露店の店先に並んだ食料品――。豆、貝、えび、蟹、バナナ、魚、鶏‥‥。どれもがみずみずしく、活きがよさそうに見えてくるのも不思議です。

この作品を初めて読んだのは、本が出てすぐだったので、ちょうど20年前の6月です。センセイの年齢にその分ぐんと近づいたわけですが、センセイに感情移入するかといえば、そういうわけでもありません。

センセイ、ツキコさん。カタカナやひらがなが多く使われている、全体にやわらかな文字の按配を眺めているうちに、「待てよ!」と思い出しました。

数年前に読んだ正木香子さんの『文字と楽園』(本の雑誌社)という本です。副題に「精興社書体であじわう現代文学」とあって、帯にはこんな言葉が並びます。

<三島由紀夫『金閣寺』から

村上春樹『ノルウェイの森』へ

この文字がなければ、

生まれなかった本がある。

この文字でなければ、

読まれなかった小説がある。

特別なことばとあいまう

唯一無二の書体。

戦後文学の金字塔は、

精興社書体の声をもっていた。>

正木さんが偏愛するのは、100年以上の歴史を持つ印刷会社「精興社」が作り出したオリジナル書体です。これまで多くの出版社の書籍・雑誌に用いられ、ひろく作家、編集者、読者から長い年月にわたって愛されてきました。

そしてまさに、いま読んでいる新潮文庫版の『センセイの鞄』は、精興社書体で印刷されているのです!

正木さんは、2001年刊行の単行本(平凡社)、2004年刊行の文春文庫、2007年刊行の新潮文庫の3種類を読み継いできました。

平凡社版『センセイの鞄』

平凡社版『センセイの鞄』

私が最初に出会ったのは、「石井中明朝(ちゅうみんちょう)体オールドスタイル」という写植の文字の平凡社版。正木さんは、こう述べます。

<この書体は、九〇年代まで雑誌や広告、ポスターなどでよく使われていた。『センセイの鞄』が連載されていた平凡社の雑誌「太陽」然り、知的で文化的な、おとなの読者層の媒体で好まれていた印象がある。

だが、単行本、とくに小説の本文ではあまり見たことがなく、つまりそういう用途の書体とは考えられていなかった。この本はその定型的なイメージを破った初期の一冊である。のちに二〇〇〇年代の半ばごろ、文芸書や文学誌で盛んにつかわれた一時期があり、それはもしかすると『センセイの鞄』がベストセラーになったことが契機だっかのかもしれない。だが、はじめて読んだときには、文字が作為的に感じられてなんとなく落ち着かない気分になった。(略) ‥‥私には、ふたりの年齢差が強調されて、しかもどちらかというと「知的で文化的」なセンセイの目線に寄りすぎているような気がして、素直に共感できなかった。>

これほどの違和感を私は覚えなかったのですが、今回明らかに印象が変わってきているのは、20歳年を食ったせいばかり、とはどうしても思えないところがあります。

正木さんは、文春文庫版の「凸版明朝」では、単行本のときとは印象がすっかり変わり、「文字がハッキリとツキコさんの側に立っていた」と言います。「恋愛にちょっと不器用で、サバサバした性格の女性を自然と思い描き、すっかりツキコさんになったつもりで、すんなり感情移入しながら読んだ」と。

そして、3度目の新潮文庫版はといえば、

<おどろいた。精興社書体が読者の焦点を合わせようとするのは、センセイでも、ツキコさんでもなく、ふたりのあいだに置かれている盃である。>

と述べ、先ほどのセンセイの手酌の場面を引用して、こう評します。

<なんて心地いいのだろう。紙のうえに文字が生まれ落ちるさまを見ているような、精興社書体そのものを描写しているような文章だと私は思う。

大胆だが性急すぎず、力がつよすぎもしない。

「とくとく」という音が聞こえてきそうなほど、文字の気配がくっきりと泡立ち、甘やかな匂いが色気のようにたちのぼってくる。

何度も読んだ文章なのに、こんなにいい気分になるのは、はじめてだ。読むと酔うは似ている。>

こんなに賞味してもらえれば、書体冥利につきると思います。書体によって、そんなにも本との出会いの印象や、本の読み方が変わってくるのかと、不思議に思う人も多いでしょう。が、実際に味わいをくらべてみると、ナルホドとその違いがわかります。

これまで単行本で2回読んだ『センセイの鞄』の印象が、今回とくにやわらかく、ふくよかに感じられるのは、書体による影響を考えないわけにはいきません。

文字とことばと文学と。読書体験の不思議な奥深さを味わうことができたのは、「緊急事態宣言」で居酒屋の時空が遠ざけられ、懐かしさが募ったからにほかなりません。コロナ禍の思いもかけない副産物。

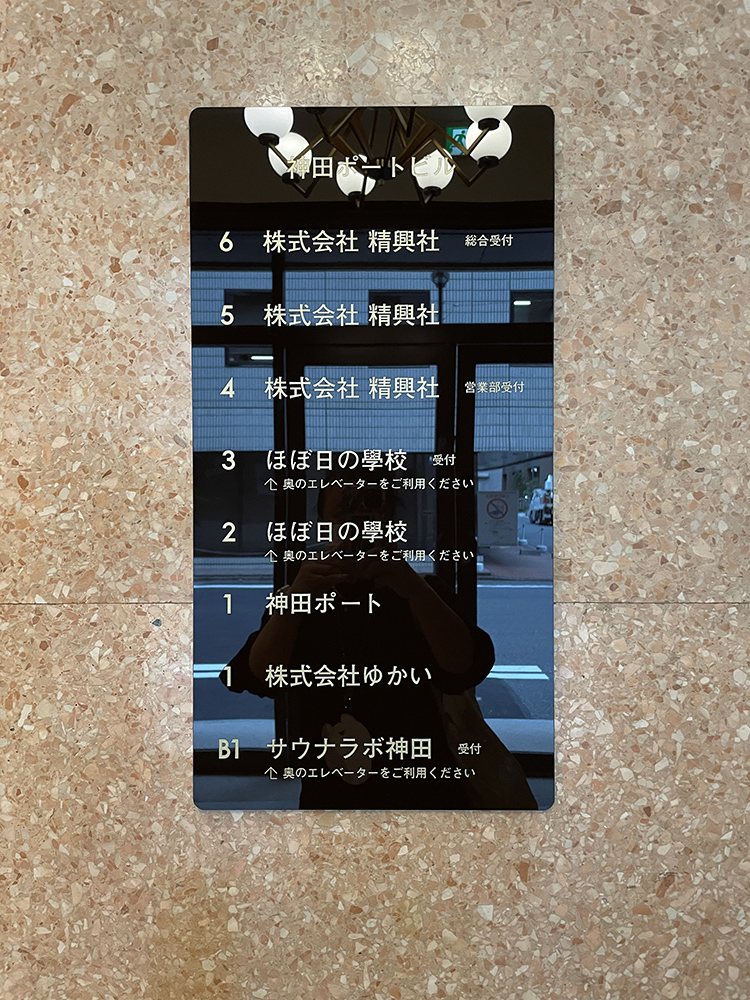

しかも、精興社書体です。これまでいろいろな形で恩恵にあずかってきましたが、その精興社が入った同じビル内に、「ほぼ日の學校」がよもや引っ越してこようとは、夢にも思わなかった出来事です。なんとも不思議なご縁です。

<「しかし袖すりあうも多生の縁と言うではありませんか」

センセイとわたしは、タショウのエンですか。わたしが聞くと、反対に、

「ツキコさん、多生の縁て、どういう意味か、ご存じですか」と聞き返された。 ちょっとは縁がある、っていうことですか。しばらく考えてから答えると、センセイは眉をひそめながら首を横に振った。

「多少、ではないんですよ。多生、多く生きる、ですよ」>

正木さんは、他にもさまざまな作家の実例――重松清、三島由紀夫、村上春樹、安野モヨコ、江國香織など――を挙げながら、文学作品が精興社書体とのつながりで、どういった特別な響きを帯びていくか。実感にもとづきながら、いかにも楽しげに論じています。

以前、正木さんには宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を、新潮文庫、岩波文庫、角川文庫、集英社文庫、ちくま文庫の異なる書体で読みくらべてもらったことがあります。目にもおいしい書体の味くらべ。

「○○文庫」が何となくお気に入りとか、「△△文庫」を読むことが多いとか、文庫にもそれぞれの好みが生まれます。「馴染みの喫茶店みたいな暗黙の了解」がある、と正木さんは語ります。「その安心感が好きなのだ」とも。

<書体の名前を知る必要はない。

「○○文庫の書体」で通じることが、文字と読者にとっていちばん幸福な関係ではないだろうか。>(「考える人」2014年夏号、特集「文庫――小さな本の大きな世界」)

そんなことをぼんやり考えながら、『センセイの鞄』を抱えて歩いていた先週末、会社で声をかけられました。

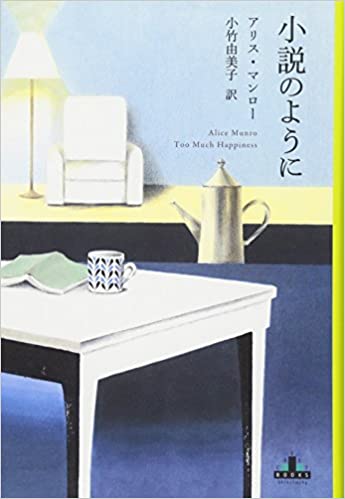

アリス・マンローの『小説のように』(新潮社)を読みたいと思っているのですが、ひょっとしてお持ちですか?

というのも、いまは品切れ状態で、ネット書店で調べたら、なんと新品だと7980円、コレクター商品だと14429円の超高値がついている! これはさすがに‥‥と思っていたら、ちょうどそこに私が通りがかった、という流れだそうです。

刊行から11年、本体価格2400円の小説が、いまやそんなレアものとは!

幸い、家に帰ると、すぐに見つけることができました。そして、この本もまた精興社書体にこだわったレーベル<新潮クレスト・ブックス>の1冊なのです。創刊は1998年5月ですが、装丁、本文組のフォーマット、本文用紙の選定など、ブックデザインには熟慮を重ねたと聞いています。

正木さんが紹介します。

<(新潮クレスト・ブックスの:引用者註)創刊から二〇一〇年まで編集長をつとめ、現在は作家として活躍する松家仁之は、何よりも先に「精興社ありき」で構想をはじめたという。

一冊、一冊の本に独立性をもたせたい。小説だけとは限らない、ノンフィクションも、エッセイも、ジャンルを問わず入れたい。一見、バラバラの作品群をむすびつける役割を委ねたのが、精興社書体だった。たとえ装丁が個性的でも、本文書体が統一されていることによって、読者はこのシリーズならではの世界観を感じとる。

「伝えたいのは中身なのに、“本文組”を重要でないもの、面倒なものだと考えている人々が、作り手のなかにたくさんいることが悲しい」

本をすきなようにつくるという自由よりも「たがを決める」ことのほうが重要なときもある、と松家は言う。>

同じビル(神田ポートビル)のひとつ屋根の下に入ったよしみです。いずれ「精興社書体」で読む文学、という講座を「ほぼ日の學校」でやってみようかと思います。

2021年5月20日

ほぼ日の學校長![]()

(また次回!)

2021-05-20-THU