ロゴで大事なコンセプトを伝えたり、

色で心をつかんだり、

字詰めや書体で何かを予感させたり。

デザイナーさんの仕事って、

実に不思議で、すごいと思うんです。

編集者として、

なんど助けられたか、わからないし。

でもみなさん、どんなことを考えて、

デザインしているんだろう‥‥?

そこのところを、

これまで聞いたことなかったんです。

そこでたっぷり、聞いてきました。

担当は「ほぼ日」奥野です。

大島依提亜(おおしま・いであ)

栃木県生まれ。

映画のグラフィックを中心に、

展覧会広報物、ブックデザインなどを手がける。

主な仕事に、

映画

『シング・ストリート 未来へのうた』

『パターソン」『万引き家族』『サスペリア』

『アメリカン・アニマルズ』『真実』、

展覧会

「谷川俊太郎展」「ムーミン展」「高畑勲展」、

書籍

「鳥たち/よしもと ばなな」

「うれしいセーター/三國万里子」

「おたからサザエさん」

「へいわとせんそう/谷川俊太郎、Noritake」など。

- ──

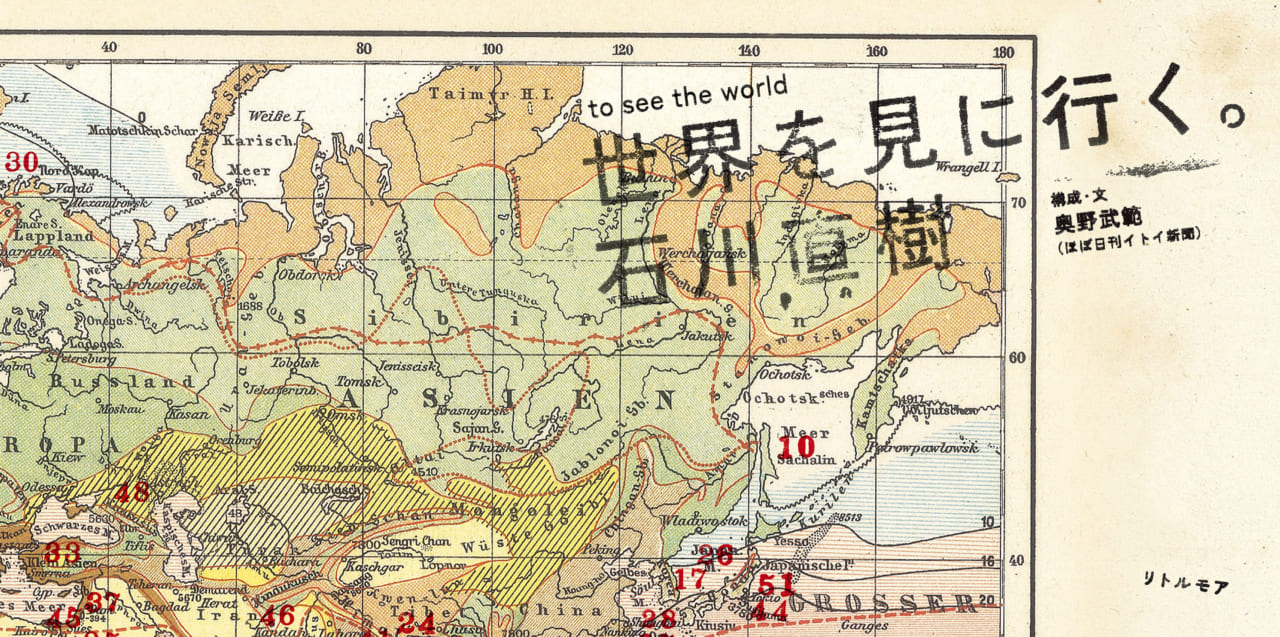

- 大島さんには、石川直樹さんの連載

『世界を見に行く。』を、

書籍化していただいたことがあって。

- 大島

- あれはもう‥‥いつでしたっけ。

- ──

- 2012年です。

- 大島

- ああ、ずいぶん前なんですね。

- ──

- はい、「ほぼ日」での連載を、

いろいろあそべるおもちゃみたいな本に

仕立ててくださった手腕を、

「わあ、すごいなあ」と見ていたんです。

- 大島

- 楽しかったです。

- ──

- みんなでアイディアを出しているとき、

棚の奥のほうから、

古い世界地図を出してきたりして‥‥、

職業柄デザイナーさんとは、

よくお仕事させていただいてますが、

大島さんって、

「その部分」がぶあつく見えたんです。 - 図書館みたいな感じ‥‥といいますか。

- 大島

- とんでもないです。

- ──

- で、本日おうかがいしましたのも。

- 大島

- ええ。

- ──

- 編集者として、デザイナーさんたちが、

どういうことを考えながら

デザインしているのか、

これまで聞いたことがなかったんです。

- 大島

- ああ、興味ありますか。

- ──

- はい。ぼくら編集の側には、

編集の意図というものが、一応あって。

- 大島

- そうですよね。

- ──

- デザイナーさんは、それを念頭に置いて

デザインしてくださるんでしょうが、

まったく予想だにしなかったデザインが、

あがってくることがあるんです。

- 大島

- はい(笑)。

- ──

- それは、まったく予想していなかった

デザインであるにも関わらず、

こちらの意図が、

ちゃんと汲まれていたりもするんです。

- 大島

- その人は優秀なデザイナーですね。

- ──

- 石川さんの『世界を見に行く。』は、

まさしく、その例でした。 - ああいう仕事をしてくださるときの

大島さんの

「あたまの中で起きているできごと」

を、知りたいなあと思いまして。

- 大島

- あたまの中。

- ──

- というのも、コンセプトというのか、

ぼくたち編集者が、

文章をこねくりまわして

ようやく表現しているようなことを、

マーク一発、

色一色で解決しちゃったりとか、

デザインとは不思議なものだなあと、

前々から、思っていたんです。

- 大島

- いやいや、

そんな鮮やかなお手並みじゃないです。 - 魔法使いでもありませんし‥‥。

- ──

- それと、もうひとつ。

- 今、デザインという言葉が指す領域と、

編集という言葉が指す領域って、

けっこう重なっている気がするんです。

- 大島

- 編集とデザインが重なる‥‥たしかに。

- ──

- 要素をあつめて方針を立て、

強調したり省略したり、並べ替えたり、

取捨選択したりして、

なにかを伝えようとしているところが。 - でも、絶対に違う部分もありますよね。

- 大島

- ありますね。

でも、その感覚は自分にもありました。 - そもそも‥‥自分のやってきたことが、

だいぶ編集っぽい気がします。

- ──

- あ、それは、どういうところが?

- 大島

- これは、映画の仕事をやっていることが

大きいと思うんですが、

映画の書籍‥‥この場合はおもに

劇場パンフレットのことですが、

それが「100ページ」を超えることって、

まずないんです。 - ようするに「全48ページ」のなかに

収めなきゃならないので、

この項目は、

あと2ページ削らないとダメですねとか、

編集とデザインが密に連携を取らないと、

本が完成しないんです。

- ──

- デザイン側がイニシアチブを執って、

編集の側に注文を出しているわけですね。

- 大島

- そういうやり方をして進めていかないと

収まり切らないので、

本来は編集領域の事柄まで、

だんだん考えるようになっていって‥‥。

- ──

- ぼくらのようなウェブの場合、

いくらでも詰め込むことができますよね。

- 大島

- ええ。

- ──

- ところが書籍や雑誌というメディアには、

「紙幅の都合」というものが

必ずあって、

そこから一文字こぼれてもダメなわけで。

- 大島

- はい。

- ──

- そこへ「収める」お手並を見ていると、

デザインというものは、

「設計」に近いのかなと思ってました。

- 大島

- 設計。

- ──

- 要素をうまく紙面に収める、という

技術的なことだけじゃなく、

手にとってもらえるような顔にする、

魅力を生むという部分も含めて。

- 大島

- なるほど、ぼくには設計という意識は、

あんまりありませんでした。 - それは、もしかしたら、ぼくの場合が、

同じデザイン職でも、

ちょっと異質だからかもしれません。

- ──

- 異質。

- 大島

- そう‥‥異質だと思うんです。

- これも映画の仕事に顕著なんですけど、

自分にとってのデザインって、

どこか「翻訳」に近いのかなあ‥‥と。

- ──

- 翻訳?

- 大島

- つまり、たとえば、海外の映画の

日本版ビジュアルをつくる際、

具体的にこれ、今やってる作品ですが、

ほとんどの部分は、

すでに、

あちらの誰かがつくったビジュアルで。

- ──

- ああ‥‥。

- 大島

- そこに邦題などを載せているわけです。

- その場合、

自分のデザインの意匠っていうものは、

どこにあるんだろうと。

- ──

- おお、なるほど。

- 大島

- そう考えると、

翻訳しているような気分になるんです。

- ──

- デザインしているというより。

- 大島

- 海外のビジュアルに

日本語を載せるときっていうのは、

ま、単純に

どのような書体にしたら、

内容との齟齬を生むことなく、

日本の人たちに

この映画を伝えることができるか‥‥。 - そういうことを、考えてるんです。

- ──

- その作業が、クリエイトというより、

トランスレートのようだ、と。

- 大島

- 手を動かしながら意識しているのは、

デザインそのものより、

翻訳的な気配りのほうが大きいです。 - もちろん、そのことを意識した結果、

もともとのデザインを、

ガラッと変える場合もあるんですが。

- ──

- つまり、変えたほうが「伝わる」と

判断したときには、変える。

- 大島

- この『アメリカン・アニマルズ』という

映画は、実話がベースになっています。

- ──

- ええ。

- 大島

- アメリカの図書館に、有名な鳥類画家

ジョン・ジェームス・オーデュボンによる

『アメリカの鳥類』

という貴重な画集が収蔵されてるんですが、

それを、

4人のアホな大学生が盗もうとする話です。

- ──

- ほおー‥‥。

- 大島

- 4人の大学生の顔の部分は、

そのオーデュボンの絵から取ってるんです。 - このビジュアルがすでに成立していたので、

自分の仕事としては、

そこに日本語のタイトルを載せた以外、

グラフィックについては、

もう‥‥ほとんど、何もしていないんです。

- ──

- でも、それもデザイン的な判断、ですよね。

「何もしない」というのも。

- 大島

- はい。

- ──

- そして、「何もしない」というのは、

デザイナーさんにとって、

むずかしい判断なのではないでしょうか。

- 大島

- そうですね。

- とくに、この映画については、

もともとのビジュアルが格好よかったんで、

それを使えるならば、

お引き受けしますって感じだったんですが。

- ──

- そうなんですね。

- 大島

- その場合、お引き受けしますと言っても、

自分のデザインは、ほぼ出番がない。

- ──

- デザインというものは、やっぱり、

まず見た目、視覚情報なんだと思うんです。 - そこで「ほぼ何もしない」という判断には、

かなりの勇気が必要なのでは。

- 大島

- だから「ぼくのデザインなんです!」とは、

言いあぐねますよね。 - だからこそ「翻訳」だと思っているんです。

そのことが、ひとつ。

- ──

- ええ。

- 大島

- それに‥‥これは言い方が難しいんですが。

- ──

- はい。

- 大島

- ぼくにとっては、

「デザイン」よりも「映画」自体のほうが、

だんぜん重要なんです。

(続きます)

2019-09-17-TUE