ほぼ日の学校長だよりNo.117

ワーストはネクストのマザー

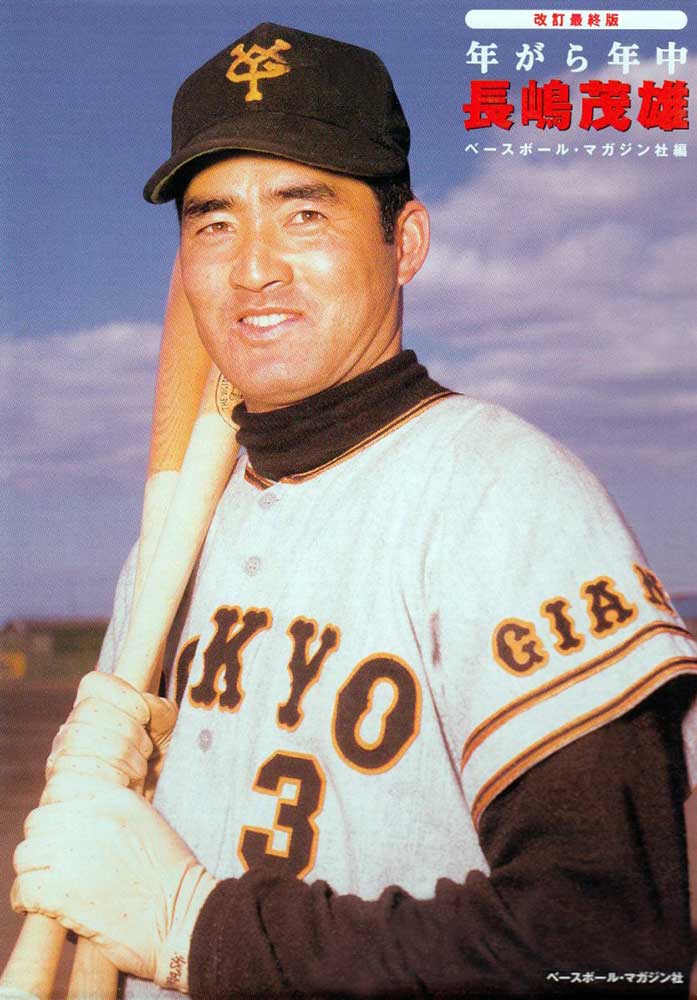

日めくりカレンダー『年がら年中 長嶋茂雄』(ベースボール・マガジン社、1999年)を、時々気まぐれに眺めます。

60歳を迎える年には会社のデスクの上に置き、毎朝必ず長嶋さんの「おことば」に接することを日課にしました。例の“迷言”(1996年)があったからです。

「初めての還暦、ましてや今年は年男ということで‥‥」(長嶋さんは1936年2月20日、千葉県佐倉市の生まれです)

世にいろいろ名言はありますが、人の気持ちを明るくする(励ましてくれる)という意味で、長嶋語録はダントツです。

「勝負は家に帰って風呂に入るまでわかりません」(1996年)

「打つんじゃあない、しばくんだ、そうすりゃあ、打球は根性が出てヒットになるんだよ」(1979年)

「7月はね、“スクランブル・プッシュ”です。いわゆる、イケイケです」(1993年)

「僕の場合は、忘れるというよりは、切り換えですね」(1995年)

そう、まさに気持ちを切り換えたいと思った時に、この日めくりカレンダーは期待に応えてくれるのです。有名な「失敗は成功のマザー」も好きですが、「ワーストはネクストのマザー」はもっと好きです。どんなに苦しいスランプでも、きっとこの経験が次に生きる――勇気と確信がどこからともなく湧いてきます。

「プライベートな時間は、リラックスするのが一番なんです。それが、ネクストに対するエネルギーになるんですね」(1994年)

いまほど、この言葉が胸に響く時もありません。選抜高校野球の大会が中止になる、プロ野球、Jリーグの開幕が延期になる――等々、新型コロナ対策で残念なニュースばかりが続きます。

こんな時こそ、長嶋語録の出番です。

「ワーストはネクストのマザー」――長嶋さんの全人的オーラと、得も言われぬユーモア、そして言葉の持つ不思議な説得力に励まされます。

さて、新型コロナウイルスの脅威が語られ始めてから、アルベール・カミュの『ペスト』(新潮文庫)がよく売れているといいます。ペストが蔓延して死者が急増し、感染拡大を防ぐために町がまるごと封鎖されるという物語が、いまの日本の状況と重ね合わせて読まれているのだと思います。

人間に襲いかかる不条理な災厄とその恐怖。人に死と苦痛と不幸をもたらす現実を見据え、それに抗い、戦おうとする人々。

ヒロイズムではなく、「ペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです」と言い、誠実さとは「僕の場合には、つまり自分の職務を果たすことだと心得ています」と語る主人公の医師リウー。この作品の寓意性は、新型コロナにとどまらず、原発事故、繰り返される震災、水害を経験する私たちにとって、非常に今日的なテーマとして胸に迫ります。

カミュ『ペスト』のエピグラフには、1665年のロンドンのペストを詳細に描いたダニエル・デフォー(『ロビンソン・クルーソー』作者)の言葉が置かれています。

一方、SNSで話題になり、新聞記事にもなったイタリアの高校の先生の話があります(朝日新聞3月2日夕刊)。感染対策で休校になった学校のホームページに、校長先生が寄せた生徒たちへのメッセージです。

引用されたのは、19世紀イタリアの国民的作家マンゾーニの小説『いいなづけ』の一節で、1630年にミラノを襲った黒死病(ペスト)の状況が描かれています。この作品を注意深く読むことを、校長先生は生徒たちに勧めます。

<そこには外国人への恐怖、感染源へのヒステリックな捜索、専門家への軽蔑、デマ、ばかげた治療法、必需品の盗難‥‥すべてのことがあります。これらはマンゾーニの小説からではなく、今日の新聞から出てきたかのようです。>(朝日新聞デジタル「スキラーチェ校長が生徒にあてたメッセージ(要旨)」より)

そして、「こんな時だからこそ、散歩をしたり、良い本を読んだりしてください。元気であれば家に閉じこもっている必要はありません。スーパーや薬局に駆け込むのはやめましょう。マスクは病気の人のためのものです」「冷静に、集団の妄想にとらわれることなく、必要な予防をした上でいつもの生活を送ってください」(同上)と呼びかけます。

イタリアといえば、ボッカッチョの『デカメロン』(講談社文芸文庫ほか)も、1348年夏に起こったペストの流行が背景です。ペストの猖獗(しょうけつ)の難を逃れ、フィレンツェ郊外の別荘に集まった淑女7人と男性3人の計10人が、それぞれ1日1話を10日にわたって順番に物語っていく体裁です。

『デカメロン』とは、「10日物語」の意。全部で100の短編物語(ノヴェッラ)が収められています。その第1日の「序」を今回初めて読みましたが、猛威をふるう疫病の性質や、当時のフィレンツェの町の惨状を、これほど詳細かつ雄弁に活写しているとは驚きでした。

1665年にロンドンを襲い、当時の人口50万人弱のうち7万人、つまり7人に1人の犠牲者が出たと言われるペストについては、以前『ピープス氏の秘められた日記――17世紀イギリス紳士の生活』(臼田昭、岩波新書)で読みました。

ピープス氏というのはサミュエル・ピープスなるイギリス海軍省の書記官を務めた人物で、27歳の1660年1月1日から69年5月まで、約9年半にわたり、克明な日記を綴ります。「日々の生活をまったく偽らず、赤裸々に伝えている点で、世界の奇書の一つ」といわれ、上記の著者である臼田昭氏の言葉を借りれば、

<内容あまりに猥雑、世人の教化に資することは何一つない。この点まことにお恥ずかしい。だがピープスの日記の価値は、中流平凡人、いわゆるエヴリマン氏の生活を、飾らず、偽らずに描いているところにあり、これは何としてもピープスの非凡の功績と認めざるを得ず、良きにつけ悪しきにつけ、このことを否定する人はよもあるまい。>(「あとがき」)

という稀少な記録です。

すべて暗号――速記号で書かれており、長年秘匿されていた彼のあけすけな性生活に関する記述などは、人目をはばかってか、「フランス語、イタリア語、スペイン語、ラテン語、はてはギリシア語、ドイツ語までをも動員し、それに英語をチャンポンにまぜた、まことに奇妙な国際語、一七世紀版エスペラント語とも言うべき言葉」を用いた、まさに“秘めごと”の日記です。

19世紀イギリスの詩人コールリッジが、ピープス氏を「頭がちょん切れて胴体だけの男」と評したそうですが、臼田氏は、

<海軍省のハリキリ官僚の主人公が、あたりの様子を伺い、手づるをたぐり、他人を押しのけ、出世をはかり、賄賂(わいろ)をとり、金を貯め、妻の目を盗んで浮気をしながら、一〇年間の世相をこまめに観察・記録する。これがピープスの日記の本質である。>

と記すように、形而下の話題に徹した俗人性こそ、この日記の真価だというわけです。1665年春、ロンドンがペストに見舞われた際の記述にも、市井の人間のリアルな観察が生きています。

4月30日 「ここシティでは皆たいへん疫病のことを心配している。もうすでに二、三軒鎖された家があるそうだ。神よ、われわれ皆を守り給え。」

5月24日 「コーヒー店へ行った。話はオランダ艦隊が出航したこと、この町ではペストがはやっていること、その予防策のことばかりだ。ある人はこれがいいと言い、またある人はあれがいいと言う。」

6月7日 「今日まったくつらいことに、ドルーリー・レーンで赤い十字のしるしを戸口につけ、『主よ、われわれを憐れみ給え』と張り札をした家を二、三軒見た――悲しい光景だった。この種のものを見たのは、覚えている限りではじめてだから。自分の体と匂いが変に思えてきた。それで葉たばこを買って、匂いをかぎ、噛まずにはおられなかった――そうするうちに心配は消えていった。」

赤い十字のマークと張り札は、当時の法律の規定だそうで、ペスト患者の出た家は、これらを戸口に掲げて閉鎖され、病気が治るか死が訪れるまで、完全な隔離状態に置かれました。

6月10日 「ペストがシティに入ってきたと聞いて、非常に心配している。(始まってから三、四週間の間は、まったくシティの外だったのに。)ところが始まったとなると、場所もあろうに、ファンチャーチ通りのわが良き友人、隣人のバーネット先生の家ときた――この二つの点でひどく心を痛めている。」

6月11日 「バーネット先生の戸口が閉まっているのを見た。しかし隣近所の人は好意を持っているという話だ。まず自分から名乗り出て、進んで閉鎖を受けたからだ――実に立派なことだ。」「この病気のことで心が悩む。頭はまた別の用事で一杯だ。とくに、わたしの持物財産をどう整理するかだ。」

そこで、ピープス夫人を疎開させます。

7月5日 「水路ウリッジへ行く。妻と女中二人は安着(あんちゃく)していた。まあまあ居心地よく暮らすことだろう。彼女たちが夜食を始めるところを置いて出てきたが、妻と別れて心はいと悲しい。妻がいないとずいぶん不便だ。」

などと殊勝なセリフを吐いていますが、さっそく浮気の虫が頭をもたげ、「かわいい無邪気な娘」と馬車で遠出をしたり、ちゃっかり楽しんでいるのがピープスさんです。

しかし、町から人影が消え、死者の数もどんどん増えていくにつれ、彼の心も沈んでいきます。

7月22日 「ヴォクスホールのスプリング遊園へ行ったが、客の姿は一人として見えなかった――町はがらんどう、ここへ来る人などいないのだ‥‥」

7月26日 「町内の教会で今日何度も弔鐘(ちょうしょう)が鳴るのを聞いた。悲しい音だった。死者が出たのか、埋葬のためなのか、五、六回は鳴ったと思う。」「魂と肉体と両方に関し、物事の整理を考え始めた。」

かかりつけの医師、バーネット先生も亡くなります。「主よ、これはなんと悲しい時世であることか」と嘆きます。

しかし、さしもの猛威をふるった疫病の勢いも、やがて9月中旬には峠を越え、10月には下火に向かいます。11月に入ると、ようやく終熄の時を迎えます。そして年が明けると、ロンドンの様相も一変します。

「町が今のように混み始めたのを見ることは楽しいことだ。店は開き始めている。あちらこちらで七軒、八軒、いやそれ以上もずらりと閉まっていることもあるが、それでも以前に比べると、町は賑やかだ。」

‥‥ところが、ペストを乗り越えたと思いきや、ロンドンはその年、1666年9月2日、市内の家屋のおよそ85%を嘗め尽くす歴史的な大火に見舞われます。ピープス氏は、ここでも渦中にいた人間ならではの迫真の見聞録を綴ります。

英文学史では、ジョン・ドライデンによる長篇詩「驚異の年」(ラテン語で「アナス・ミラビリス」)が、1666年のロンドン大火を描いて有名ですが、ふと思い出すのは、1992年の年末に、エリザベス女王が戴冠40周年を記念したスピーチで、その1年を振り返り、「アナス・ホリビリス」(ぞっとするような、ひどい年)という表現を用いたことです。

「アナス・ミラビリス」を念頭においたフレーズですが、この年は女王の居城のひとつであるウィンザー城が火災に見舞われ、王室内ではスキャンダル事件が相次ぎました。ロンドン大火を克服した1666年の「驚異」と対比して、1992年は「ひどい年」「恐怖の年」と思わず嘆きたくなったのだと思われます。

新型コロナウイルスも、願わくは、これ以上「ホリビリス」には向かわずに、「ミラビリス」に流れを転じてもらいたいと思います。

私たちは、過酷な自然災害から逞しく立ち上がってゆくケースを、これまでいくつも見てきました。不条理と思われる事故や試練が、実は「新たなステージ」を用意するきっかけになった事例もたくさんあります。

イタリアでは3月9日に政府が発した緊急非常事態宣言の直前に、大統領と首相が国民に向けて次のようなメッセージを送りました。

「生きていたら、経済のどん底からも必ず立ち直れる。物事の重要さの順位、本末転倒になってはいけないことを肝に銘じ、弱い人を守り、他人への責任を果たしましょう」

いま私たちは、“目に見えない相手”に脅かされ、先行き不透明な不安の中に置かれています。しかし、『ペスト』の主人公リウーのように「誠実」に自分にできることを果たすことが、新たな状況を、次の道を開きます。

「ワーストがネクストのマザー」になることを切に祈りたいと思います。

2020年3月12日

ほぼ日の学校長

*この原稿を書き上げた直後に、エッセイストの内田洋子さんが「デカメロン2020」を立ち上げました、と連絡してくださいました。

<新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、非常事態宣言が発動されたイタリア。ヴェネツィア、ミラノ、ボローニャ、ローマ、モンテレッジォ、シチリア島などで暮らす14歳から29歳の若者たちが、ささやかだけど私たちにも届く声をつむぎ始めました。彼らが、耳をすませ、見て、感じて、触れた、いまのイタリアの姿を届けます。

これから始める「デカメロン2020」は、1348年のペストの蔓延からフィレンツェ郊外に逃れた若い男女10人が10日間語りつくす古典『デカメロン』の「リアル・イタリア版」です。>

いま日本に滞在中の内田さんが、イタリア全土の若者25人に呼びかけて始めた試みです。「みんなちっちゃい頃からよく知っている子ばかり」と言い、翻訳はすべて独力でやるつもりです。内田さんの「自分にできることをする」の覚悟と覇気に心から拍手を送ります。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。