ほぼ日の学校長だよりNo.118

50年後のライブ体験

初日の初回を観に行こう、と思い立ちました。

作家・三島由紀夫と東大全学共闘会議(全共闘)の学生たちが、50年前に繰り広げた「伝説の討論会」の記録映像が、1年前にTBSの倉庫で見つかったのです。それをもとに、三島のことをよく知る識者4人のインタビューや「生き証人」9人の回想などを織り交ぜて、新たなドキュメンタリー映画が製作されました。

公開日の最初の回。いったいどんな人たちが集まるのだろう、と興味が湧きました。きっと学生運動はなやかなりし頃に青春期を迎えた、いまは70歳以上の全共闘世代でぎっしり席が埋まるのではないか、と想像します。

ところが、私の行った劇場では、それほど極端なことにはなりませんでした。7割くらいの入りで(その後は満員御礼の盛況らしいのですが)、20~30代くらいの人を含め、客層が適度にバラけています。男女半々といった感じです。

帰りがけに劇場の関係者に話を聞くと、プレビューで20代スタッフに見せたところ、「三島由紀夫の名前は知っていても、作品を読んだことはない。ましてや東大全共闘が何かをよく知らない。だから、何を議論しているのかがよく分からず、映画もピンと来なかった」という感想だったとか。なるほど、そうかもしれません‥‥。

やむを得ないかなぁ、と50年の隔たりを感じる一方で、いや、いまの時代だからこそこの作品から何かを汲み取ってもらいたい、と強く願う気持ちが交錯します。

生前の三島由紀夫と親交のあった人たちから、これまでいろいろなエピソードを聞いてきました。立場はさまざまな人たちですが、誰もが三島さんの人柄の魅力を感慨深げに語っていました。三島由紀夫に出会ったこと自体が、その人のなかでひとつの“事件”になっているようでした。彼の劇的な最期が、なおのことそうさせているのだと思います。

私自身、著作を読み、残された肉声テープをいくつか聞き、映像もかなり多く見てきたつもりです。けれども、この映画には私の考えうる限り、もっとも自然でリラックスした三島由紀夫が生きているように思えました。

(c)SHINCHOSHA

(c)SHINCHOSHA

これまで思い描いてきた三島由紀夫らしい三島由紀夫が、なるほどここで息をして、自分の思いを人に伝えようと、懸命に語りかけていると実感できました。

この討論会では、立場を異にする者同士が、真剣に言葉をぶつけ合い、議論の方向を模索しています。その緊張感と熱量、相手に対する敬意と気遣い、そしてある種のなごやかさ、親密さは予想を超えたものでした。

映画を見なければ知り得なかった、眩(まばゆ)いばかりの“50年目の真実”がたしかにあると思えたのです。

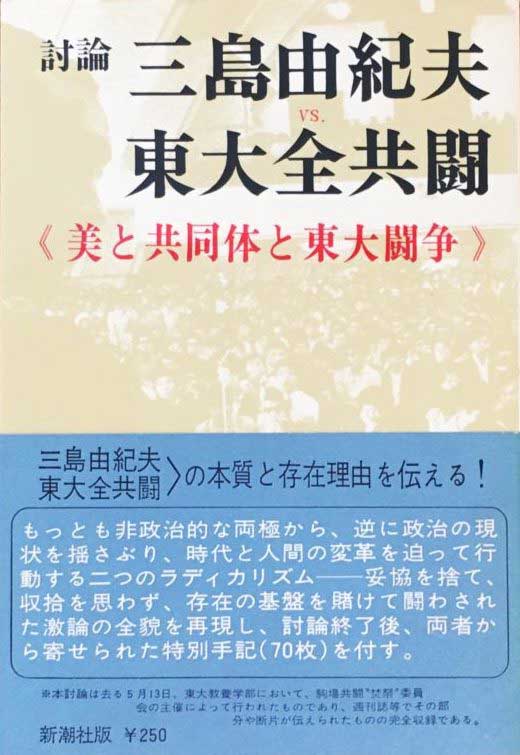

前夜、1冊の本を読み返しました。これもまさに50年ぶりです。奥付に「1970年12月20日5刷」とあります。『討論 三島由紀夫vs.東大全共闘 <美と共同体と東大闘争>』(新潮社)です。定価は250円。

その年の11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)で三島由紀夫が割腹自殺による衝撃的な死を遂げました。その1ヵ月後に出た本です。本屋さんに買いに走り、夢中になって読んだことなど、いまだに鮮明な記憶が残っています。

半世紀前、「反戦平和」を叫ぶ学生たちが、街頭デモを繰り広げ、鎮圧にかかる機動隊に投石・火炎ビンで対抗し、ゲバ棒(ゲバルト棒)をふるった時代がありました。大学の「学費値上げ反対」「学内の民主化」を訴えて、大学当局との「大衆団交」を繰り返し、教授陣を吊し上げ、主張が認められない場合には構内のバリケード封鎖、占拠に訴える光景が、日本のいたるところで見られました。

日本に革命が起こるのではないか、とさえ思えた“政治の季節”は、いまとなっては想像しにくいものかもしれません。

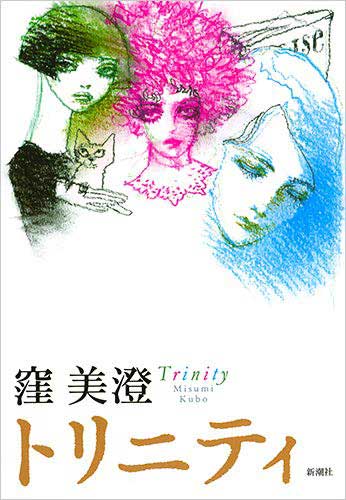

ちょうど1年前に読んだ窪美澄さんの小説『トリニティ』(新潮社)に、印象的な場面が出てきます。

1968年当時、若者文化をリードした週刊誌(三島由紀夫もよく登場した『平凡パンチ』と思われる)に関わる3人の女性――表紙絵を描いて時代の寵児となるイラストレーター、売れっ子のフリーライター、編集雑務を担当する出版社社員――が、その年10月21日、世に「新宿騒乱事件」と呼ばれる国際反戦デーのデモ見物に「わくわくして」一緒に出かける場面です。

<時間はもう午前零時に近かった。気がつくと三人は歌舞伎町にいた。機動隊の放つ大量のガス弾の煙、それに対抗して学生たちが投げる火炎ビン。輝くネオンのその下で、新宿の町は無秩序状態になっていた。「安保、粉砕!」「米タン、阻止!」という叫び声、硬い何かがぶつかる音、ビンの割れる音、女の子の泣き声、機動隊員のブーツの音が混じり、ひとつのノイズとなって、三人の鼓膜を震わせていた。

機動隊員が見えると、三人は鬼に見つかったように新宿の町を逃げた。逃げながら妙子が叫んだ。

「楽しい!」

続けて鈴子も叫んだ。

「こんな夜がずっと続けばいいのに」

走り続けて痛む足を摩(さす)りながら登紀子は思った。言いたいことを誰にも邪魔されずに言ってきた気がするが、それでもまだ自分には声を嗄らして言いたいことがあったのだと。妙子の言うとおり、それを大声で言葉にすることは確かに楽しかった。

火炎ビンの上げる炎に三人の顔が照らされ、炎が静まると三人の顔が暗くなる。後に新宿騒乱と呼ばれるようになったこの夜の出来事を、三人の女は終生忘れることがなかった。>

こういう社会的な背景のもとで、学生運動は全国的に広がります。日本の戦後社会や高度経済成長のあり方に抑圧的な違和感や閉塞感を覚える“変革”のマグマが、どこかに突破口を求めて蠢(うごめ)いていました。3人の女性たちのように、傍観者でありながら、心情的に学生運動に共感を抱く一般人が少なからずいたのです。

その一つの分岐点が、1969年1月に訪れます。大学紛争のピークともいうべき攻防戦――東大本郷キャンパスの安田講堂をバリケード封鎖していた東大全共闘の学生に対して、大学の要請を受けた機動隊が出動し、両者が激しく衝突する――東大安田講堂事件です。

学生が建物の上から火炎ビン・投石などで激しく抵抗するのに対し、機動隊が催涙弾と放水で制圧にかかる、2日間の攻防戦――。

結果、安田講堂は封鎖解除されて陥落し、学生たちは敗北します。しかし、政治闘争では敗れたにせよ、全共闘の火を絶やしてはならないとの思いから、「東大全共闘駒場共闘焚祭(ふんさい)委員会」が設立されます。

そして、文化闘争の狼煙(のろし)として、古い知性を粉砕し、新しい知の世界を切り開く討論会の開催が企画されます。その時、討論の好敵手として白羽の矢を立てられたのが、時代のスーパースター、三島です。

世界的な作家であるとともに、文学以外の領域でも多彩な活動で注目を集め、戦後民主主義の批判者であり、また民兵組織「楯の会」の結成や、自衛隊への体験入隊など、政治的な行動でも話題を呼んでいた右派の論客が三島です。

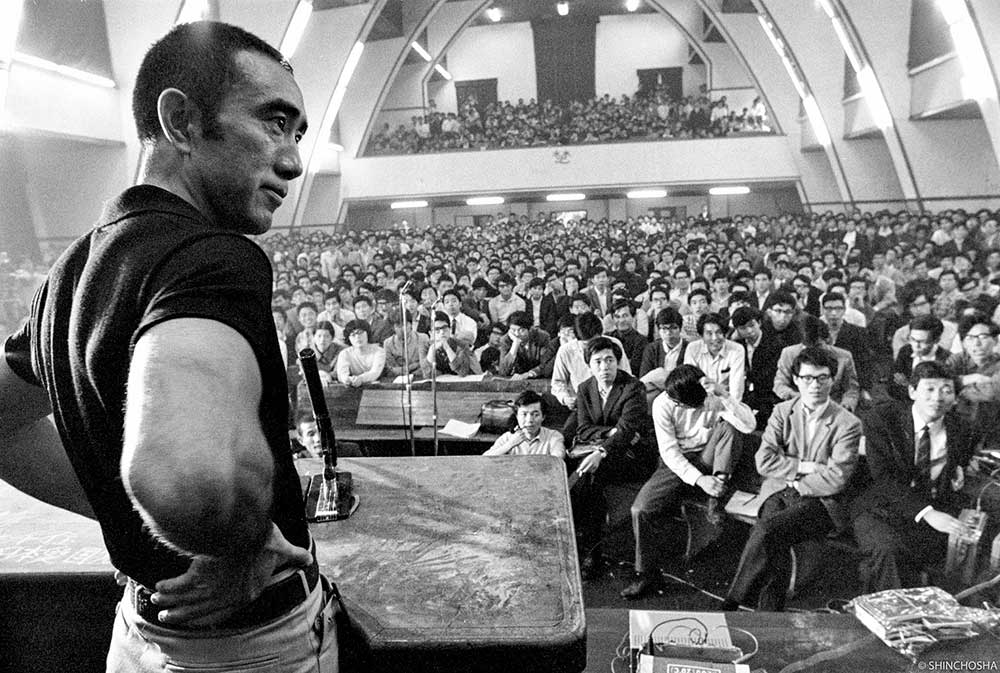

右翼vs左翼、保守vs革新――真っ向から主張のぶつかる直接対決ということで、5月13日、東大駒場キャンパスの900番教室には、1000人を超える学生たちが集まります。

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

TBSが取材したドキュメンタリー映像は、その全貌を初めて私たちに見せてくれます。「三島を論破して立ち往生させ、舞台の上で切腹させる」との噂が飛び交うなど、異様な緊張感が漂う一方、教室の入口に貼られたポスターを見て、思わず三島は笑います。

<ふと見ると、会場入口にゴリラの漫画に仕立てられた私の肖像画が描かれ、「近代ゴリラ」と大きな字が書かれて、その飼育料が百円以上と謳つてあり、「葉隠入門」その他の私の著書からの引用文が諷刺的につぎはぎしてあつた。私がそれを見て思はず笑つてゐると、私のうしろをすでに大勢の学生が十重二十重と取り囲んで、自分の漫画を見て笑つてゐる私を見て笑つてゐた。その雰囲気自体から私はすでにこの会合には笑ひが含まれてゐるといふことに気がついた。その笑ひは冷笑であり嘲笑であつてもよいが、少くとも人は笑ひながら闘ふことはできない。>(前掲書、「討論を終えて」)

こうして始まった三島の冒頭の挨拶は、機知に富み、ユーモアに溢れたものでした。場内からは思わず拍手や笑いが巻き起こります。

「私は諸君を気違いとは思いませんので、やはりこうして出てまいりました。とにかく言葉というものはまだここで何ほどかの有効性があるかもしれない。ないかもしれない。まあためしに来てみようぐらいな気持を持っております」

「私は右だろうが左だろうが暴力に反対したことなんか一度もない」

「全学連の諸君がやったことも、全部は肯定しないけれども、ある日本の大正教養主義からきた知識人の自惚(うぬぼ)れというものの鼻を叩き割ったという功績は絶対に認めます」

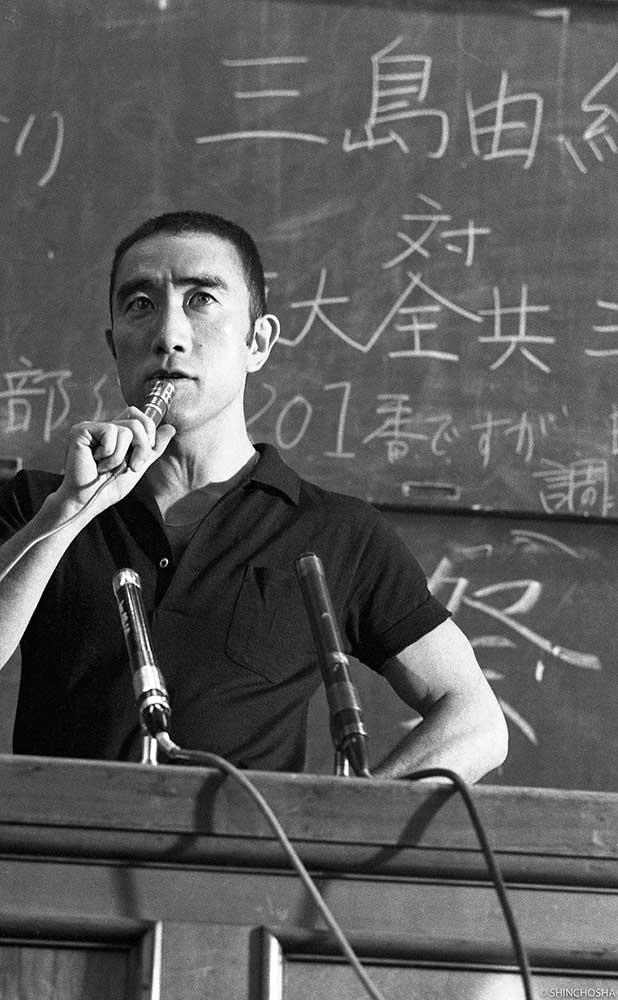

そして、活字で読んだ時には議論がまるで噛み合っていない(誰か通訳してほしい!)と思った場面でさえ、映像で見ると印象がまるで異なります。本に「全共闘C」として登場する芥正彦氏は、なんと赤ん坊の女児を抱いて登壇します!

東大全共闘随一の論客とされた彼は、舞台上で三島と最も激しく舌戦を繰り広げますが、それは罵り合いではなく、笑顔をまじえた応酬です。

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

「生き証人」として現れる現在の芥氏も、赤ん坊連れの学生時代の氏も挑発的ですが、驚かされるのはこの時の三島の表情や態度です。人をそらさず、真摯で、それでいてユーモアをたたえ、熱情をこめて言葉を紡ぎ、誠実この上ない姿勢で向き合います。当時、44歳。本当に大したものだと感心します。

三島の発言として有名な、

「これはだ、これはまじめに言うんだけれども、たとえば安田講堂で全学連の諸君がたてこもった時に、天皇という言葉を一言彼等が言えば、私は喜んで一緒にとじこもったであろうし、喜んで一緒にやったと思う」

という発言から天皇制をめぐる議論が展開されます。三島が「私は天皇というものに昔の神ながらの天皇というものの一つの流れをもう一度再現したいと思っているわけです」と述べると、すかさず芥氏が、「そうすると自己一体化させたいというところに美を見出すわけ?」と突っ込みます。

三島 そうですね。

全共闘C それは単なる一種のオナニズムだ、イマージュと自己の。事物に対して何らなすすべがないわけですよ。

三島 そうじゃなくて、日本文化というものはそういうものが‥‥。

全共闘C だってそうでしょう。あなたはだから日本人であるという限界をこえることはできなくなってしまうということでしょう。

三島 できなくていいのだよ。ぼくは日本人であって、日本人として生れ、日本人として死んで、それでいいのだ。その限界を全然ぼくは抜けたいと思わない、ぼく自身。だからあなたから見ればかわいそうだと思うだろうが。

全共闘C それは思いますよね、ぼくなんか。

このやりとりにも、トゲトゲとした雰囲気はまったくありません。汚い言葉で罵倒し合うのではなく、相手への敬意をこめた言葉が交わされ、むしろ一体感を感じるくらいです。

何より、ふたり揃って愛嬌があります。今回の最大の発見かもしれません。

「私は、男子一度(ひとたび)門を出ずれば七人の敵ありというんで、きょうは七人じゃきかないようで、大変な気概を持って参りました」

三島は会の冒頭でこう述べますが、警察が申し出たという警護も断り、1000人以上の“荒ぶる”論客たちが待ち構える敵地に、単身、「決闘」の覚悟で乗り込んできたといいます。

「私は決して諸君の理解者でもない。諸君を理解したいという欲望に燃えてここへ来ているわけでもないのです。ですから、お互いに相手を理解しないことを前提としながら、ひとつ今日は言葉をぶつけ合いたい」

黒のポロシャツ、チノパンというカジュアルなスタイルで現われた三島は、丁寧な語り口で学生たちを魅了します。同時に、議論が空転しかけると、言葉を尽くして懸命に意思の疎通を図ります。涙ぐましいくらいに神経を使い、議論を展開しようと努めます。

(c)SHINCHOSHA

(c)SHINCHOSHA

劇中、内田樹さんがコメントしているように、三島は一度として「相手を困らせてやろうとか、相手を追いつめてやろうとか、論理矛盾を指摘するとか」をしていません。見事です。時として、お茶目な面すら垣間見せて、笑顔は本当に素晴らしい。

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

(c)2020 映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」製作委員会

論争の場にマナーがあり、愛嬌があることに、なぜこんなにも新鮮な驚きを覚えるのか?

答えは言うまでもなく、いまの世の中に、そういう空気が希薄だからです。

「あの日、この900番教室に満ちていたのは、三島由紀夫と1000人の東大全共闘の『熱と敬意と言葉』だった」――最後のナレーションはこう告げます。「自分はどう世界と対峙し、どう生きるのか、という問いを前に、彼らは真摯に言葉を交換した」と。

三島は聴衆に投げかけます。

「言葉は言葉を呼んで、翼をもってこの部屋の中を飛び廻ったんです。この言霊がどっかにどんなふうに残るか知りませんが、私がその言葉を、言霊をとにかくここに残して私は去っていきます。そして私は諸君の熱情は信じます。これだけは信じます。ほかのものは一切信じないとしても、これだけは信じるということはわかっていただきたい」

この言葉を学生たちに託し、三島は900番教室を出てゆきます。1年半後の彼の死を予期した者は、その時誰もいなかったはずです。

遺された言葉と映像は、さまざまなことを考えさせます。この作品は完結した過去の記録ではなく、いまを照らし出す“生きた記憶”として、ライブとして体験してもらいたいと思います。

2020年3月26日

ほぼ日の学校長

*3月20日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開。

*ほぼ日の学校「ダーウィンの贈りもの I」の第4回授業がオンライン・クラスに公開されました。産婦人科医・増﨑英明さんとノンフィクションライター最相葉月さんが、神秘的な胎児の世界について解き明かしてくれます。わたしたちみんな、こんなにも表情豊かな「胎児さん」だったんですね。3月いっぱいは全授業無料視聴できますので、この機会にぜひ!

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。