ほぼ日の学校長だよりNo.86

「ダーウィンとミミズ」

<二〇〇九年に刊行したダーウィン『種の起源』は渾身(こんしん)の一冊でした。この名のみ高くして誰も最後まで読んだことがないとさえいわれる伝説の名著を、なんとしてでも読めるものにしたい。これは長年の夢でした。>

こう述べているのは、「学校長だより」No.54で紹介した『いま、息をしている言葉で。』(而立書房)の著者、駒井稔さんです。そしてこの「長年の夢」をかなえたのが、サイエンスライター、渡辺政隆さんによる新訳『種の起源』(光文社古典新訳文庫、上下)です。

実は、私とて例外ではなく、40数年前に既訳の『種の起源』を手にしました。が、たちまち断念、以後すっかり読むことを放擲(ほうてき)しました。

今回、久々にその時の翻訳と、渡辺さんの新訳を読み比べました。違いは歴然。難解、平易の別だけではありません。

「ダーウィンの肉声が聞こえてくるような」と駒井さんは渡辺訳を評しています。『種の起源』の結末にある有名な“土手のメタファー(隠喩)”などを読むと、よくわかります。

少年時代の、「なぜこの世には、かくも多様な生きものがいるのか」という素朴な驚きと疑問に始まり、やがてダーウィンが、凄まじい知的格闘の末に、「すべての生物は共通した祖先を持ち、長い時間をかけて少しずつ変化を遂げながら、枝分かれしてきた。その分岐が繰り返された結果として、いまの驚くほど多様な生物種の形態があるのだ!」という結論に達したときの心臓の鼓動までが、渡辺訳からは伝わってくるようです。

<さまざまな種類の植物に覆われ、灌木(かんぼく)では小鳥が囀(さえず)り、さまざまな虫が飛び回り、湿った土中ではミミズが這い回っているような土手を観察し、互いにこれほどまでに異なり、互いに複雑なかたちで依存し合っている精妙な生きものたちのすべては、われわれの周囲で作用している法則によって造られたものであることを考えると、不思議な感慨を覚える。>(『種の起源』下巻、光文社古典新訳文庫)

この法則というのが、ダーウィンの慧眼によって見出された進化のメカニズムの体系化=「自然淘汰説(自然選択説)」です。それまで信じられていた神の創造説を根底から覆すものでした。

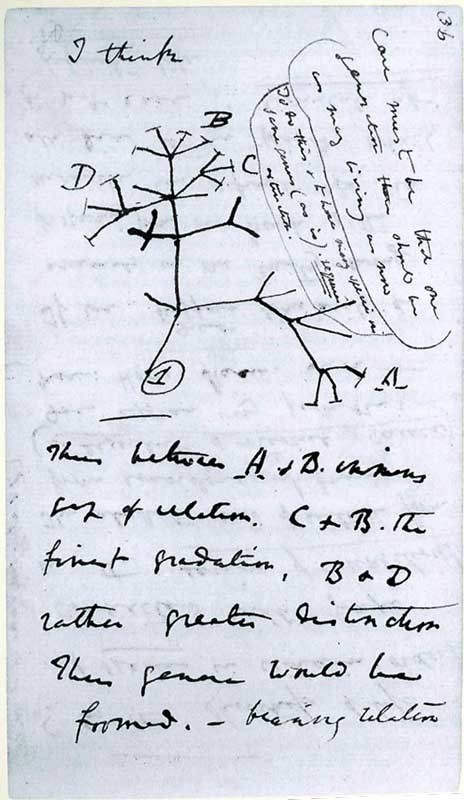

ダーウィンが最初に描いた進化の系統樹。

ダーウィンが最初に描いた進化の系統樹。

左上に" I think(こういうことだと思う)"と書かれている。

上記の“土手”のイメージが、ダーウィンの生まれ故郷であるイングランド西部の町シュルーズベリの記憶に連なっているのも感動的です。ダーウィンの家は、この町を流れるセヴァーン川の河岸段丘の上にありました。

少年ダーウィンは豊かな自然に囲まれた土地で、虫を追い、川で魚を釣り、動物を愛しながら育ちました。そのときに抱いた疑問――なぜこのように多様な生きものが調和を保って美しく生きているのだろうか?――が、22歳でのビーグル号航海によって明確な問題意識となり、さらにそれを科学的に解明することが彼の生涯のテーマになります。

「ダーウィンの贈りもの Ⅰ」第2回に、渡辺さんは「『種の起源』に魅せられて」というタイトルを提案してきました。『種の起源』のどこに、なぜ、渡辺さんは魅せられたのか? それを私たち自身に考えさせてくれたのが、6月12日の講義です。

新訳『種の起源』の「解説」末尾に、渡辺さんは力のこもった文章を寄せています。「この書を読まずして生物学を語ることはできない」と述べた後に、こう続けます。

<‥‥進化論は、「人はどこから来てどこへ行くのか」という哲学的な問いとも関係する。われわれは神に祝福された存在だと思い込むのはやさしい。しかし、現実に目を向ければ決してそんなことはない。ときには平気で人を殺したり、なくしてはならない環境の破壊に邁進したりもする。われわれの理性はいったい何のためにあるのか。その意味を突き詰めるなら、自分たちのルーツを見つめ直さずにはいられないはずだ。

進化の起こり方は、常に偶然と必然に左右され、行方が定まらない。あらかじめ定められた運命など存在しないのだ。生存することの意味を問う中で虚無に走るのはたやすい。しかし、偶然が無限に繰り返された結果として人生は存在するという考え方には荘厳なものがある。『種の起源』を読まずして人生を語ることはできない。>

私たちがいまあることについて謙虚にならざるを得ない、そういう認識の変革を『種の起源』はするどく迫ります。緻密な論証に裏づけられた壮大な進化史を締めくくるにあたって、ダーウィンは最後の一節にこう記しています。

<つまり、自然の闘争から、飢餓と死から、われわれにとってはもっとも高貴な目的と思える高等動物の誕生が直接の結果としてもたらされるのだ。この生命観には荘厳さがある。生命は、もろもろの力と共に数種類あるいは一種類に吹き込まれたことに端を発し、重力の不変の法則にしたがって地球が循環する間に、じつに単純なものからきわめて美しくすばらしい生物種が際限なく発展し、なおも発展しつつあるのだ。>

「この生命観には荘厳さがある」と喝破したところに、「ダーウィンの真骨頂がある」と渡辺さんは述べます。それはとりもなおさず、ダーウィンの“今日性”を、私たちがもっとも強く感じる所以(ゆえん)です。

その意味で、今回の講義で私がハッと気づかされたのは(あまり詳しく触れられなかったので、なおさらのこと)、ダーウィンが28歳のときから執着したミミズの研究でした。

ダーウィンが、こともあろうにミミズです! いまの都心で、まず見かけることはありません。土中に住む、貧相で、取るに足りないと思われている生きものです。 “ミミズ腫(ば)れ”なんて言うときに、たまに思い出してもらえるくらい。

釣り餌として重宝されたり、最近は土壌改良の益虫として、ミミズの糞(ふん)が、俄然、注目されてみたり‥‥。

そのミミズの研究を、ダーウィンは最晩年まで続けます。そして1881年、亡くなる前年に73歳で書いた最後の著作で、40年以上におよぶミミズの観察と実験の成果を世に問います。『ミミズの作用による腐植土の形成とミミズの習性に関する観察』という313ページの本です。

むかし買ってしまいこんでいた『ダーウィンのミミズの研究』(新妻昭夫、福音館書店)という子ども向けの絵本を書棚の奥から探し出しました。読むと、実におもしろい。

そもそもミミズについての“気づき”を与えたのは、ダーウィンがビーグル号の航海に出ることに猛反対した父親を見事に説得してくれたウェッジウッドおじさんです(*)。

「牧草地はたいらで草が青々と生えているが、さいしょからそうだったのではない。はじめはでこぼこで石ころだらけ、土だってざらざらだった。それがいつのまにか、こまかくてしっとりしたいい土になっている。

これはミミズのしわざじゃないのか。ミミズは土を食べて、土のフンをする。芝生にもよく山盛りになっているじゃないか。ミミズがそうやって地下の土を地面の上に運ぶということを、何年もくりかえしているうちに、土だってこまかくなるし、地面はだんだんたいらになっていくんじゃないか。ごろごろしていた石ころも、ミミズのフンに埋もれて見えなくなるというわけだ」(前掲書)

このおじさんの示唆によって、ビーグル号の航海から帰国した翌年に、ダーウィンはロンドン地質学会で、研究者として最初の研究論文を発表します。ミミズによる土壌形成作用に関する論文です。

それ以来、終生のテーマとして、なんとも気の長い、しかも粘り強く徹底したダーウィンのミミズ研究が始まります。ミミズのフンを集めてその量をはかったり、地上の石ころがミミズの働きによって、1年にどれくらい埋め込まれていくかを30年にわたって計測したり(平らな土地では1年あたり6ミリ前後)‥‥。

はたまた、ミミズの感覚と知能を調べるために、

「ミミズには目も耳もないが、光も音も感じている。その証拠を集めてから本を書きたいんだ。ミミズをばかにする学者が多いからね」(同)

といった調子で、ピアノやファゴットの音を聞かせたり、ランプの光をあてたりしながら、じっと観察を続けます。

結婚から3年半後、33歳で移り住んだ「ダウン・ハウス」(ロンドンの南東約25キロ)の庭には、ダーウィンが五男ホーレスと共同研究を始めた「ミミズ石」が設置されます。

<直径46センチ、厚さ約6センチ、重さ23キロの円盤状の石で、地面におかれたものが土の中にしずんでいくようすをしらべる装置だ。ホーレスは父親の死後も観察を続け、その結果を1901年に発表した。>(同)

ダーウィンが死の前年、72歳で刊行した“ミミズ本”の結末には、こうあります。

<広い芝生を見て美しいと感じるにあたっては、その平坦さによるところが大きいわけだが、それほど平坦なのは、主としてミミズが長い時間をかけてすべての凹凸を均(なら)したおかげであることを忘れてはいけない。そのように広い場所を覆う表土のすべては、何年かごとにミミズの体内を通過してきたし、この先も再び通過しつづけることを考えると、不思議な感慨に打たれる。鋤(すき)は、人類の発明品としてはきわめて古いと同時にきわめて有用なものの一つである。しかし実際には、人類が登場するはるか前から、大地はミミズによってきちんと耕されてきたし、これからも耕されてゆく。世界の歴史の中で、この下等な体制をもつ動物に負けないくらい重要な役割をはたしてきたものがほかにもたくさんいるものかどうか、疑うむきもあるだろう。>(渡辺政隆『ダーウィンの遺産』から引用、岩波書店)。

以前はさほど気にもとめなかった一節ですが、今回ばかりは心に沁みました。「まるで先に引用した『種の起源』の末尾のリフレインであるかのような錯覚を覚える」と渡辺さんもコメントしています。まったく同感です。

ダーウィンのミミズ研究についての渡辺さんの見解も、ぜひご紹介したいと思います。

<ぼくらが見ていようと見ていまいと、生きものたちはそれぞれの営みを黙々と続けている。ちっぽけなミミズでも、世代を超えて地面を掘り返し続けることで、大きな石柱(モノリス)すら、いずれは土中に埋めてしまう。個々のミミズは、単にそれぞれの生を紡いでいるにすぎない。しかしそうした活動が世代を重ねることで大きな力となる。命の糸は、そのようにして受け継がれていくのだ。ダーウィンはそのようなメッセージをミミズから受け取ったのではないか。

しかも、ミミズも人間も、もともとは同じ祖先から分かれた仲間である。分かれた後に辿ってきた道のりは遠いが、いずれも地球を何度も襲った大量絶滅の危機を乗り越え、生命の糸を紡いできた同士である。>(渡辺政隆『ダーウィンの夢』、光文社新書)

もう付け加える言葉は不要でしょう。長い時間のあいだに地層や地形が徐々に変わってくるように、生きものの形も変わってきた、なおも変わっていく‥‥。

ダーウィンにますますハマっていきます。

2019年6月20日

ほぼ日の学校長

*伯父のジョサイア・ウェッジウッド2世。母親の兄であると同時に妻エマの父にあたる。「ビーグル号の航海から帰国したばかりのダーウィンを、かつて石炭殻を捨てていた場所に案内し、石炭殻が地面に埋め込まれているのはミミズの働きによるものだと指摘した」(渡辺政隆『ダーウィンの遺産』p187)

・ほぼ日の学校オンライン・クラスに、万葉集講座の第1回目授業「万葉集とシェイクスピア」が公開されました!また万葉集講座の授業のたのしさを感じていただけるスライドショーもあるので、こちらもぜひご覧ください。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。