ほぼ日の学校長だよりNo.81

「昭和を生きた、歌った(その1)」

梯(かけはし)久美子さんに『昭和萬葉集』を語ってもらおう、と心に決めた日があります。2017年11月3日の「文化の日」。毎年、神田神保町で開かれる「神田古本まつり」のタイミングに合わせて、「神保町で本の“いま”を語ろう」というシンポジウム(主催・特定非営利活動法人「本の学校」)が行われました。

私がコーディネーターを務め、パネラーの一人として、梯さんが登壇されました。他には出口治明さん(現・立命館大学アジア太平洋大学学長)、東えりかさん(書評サイト「HONZ」副代表)というメンバーです。

ひとしきり話が終わり、フロアから質問を受けました。「もし無人島に1冊本を持っていくとすれば、何を携えていくか?」という質問でした。東さんは『広辞苑』(岩波書店)と即答し、出口さんは「自分もそう答えるつもりだったけど、先を越されたので『ハドリアヌス帝の回想』(マルグリット・ユルスナール、白水社)です」と。

梯さんの挙げた1冊は、『昭和萬葉集』(講談社)でした(詳しくは「学校長だより」No.8をご覧ください)。

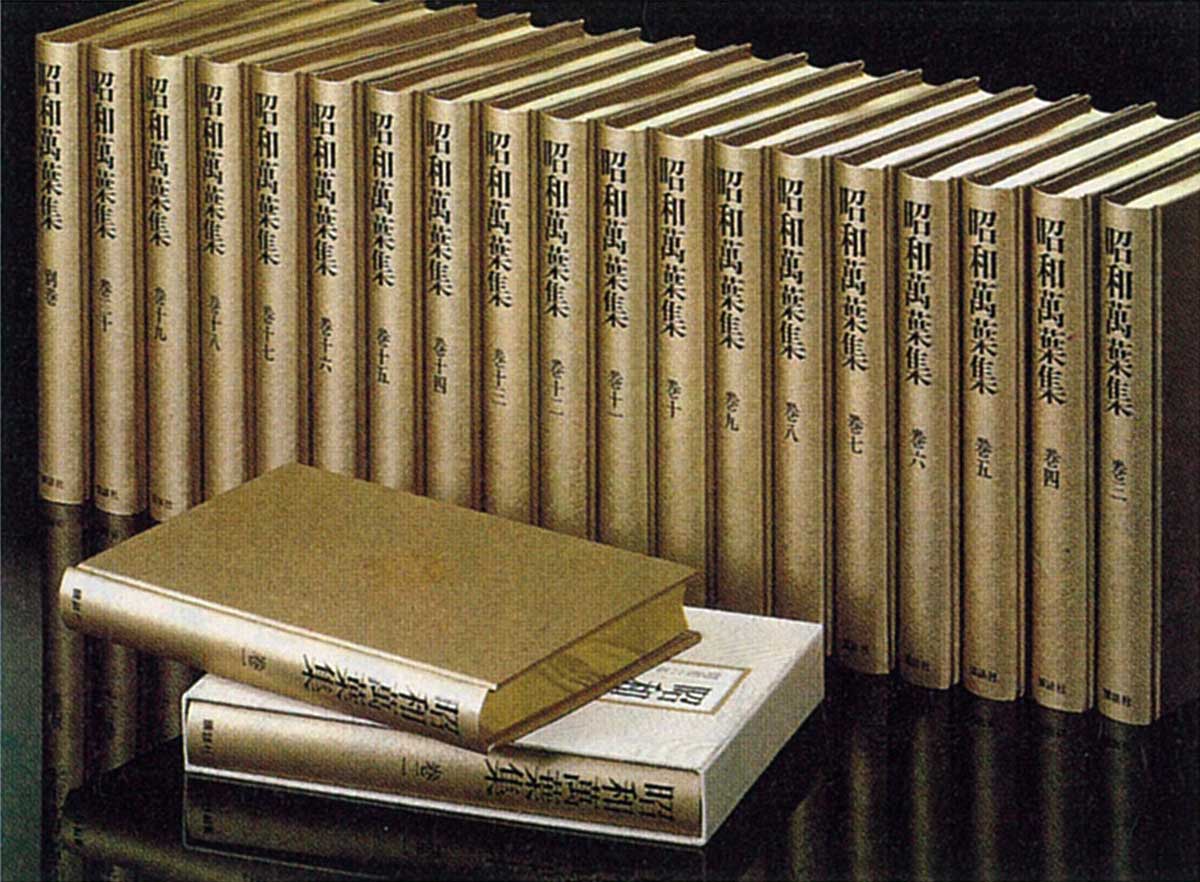

『昭和萬葉集』というのは、1979年から翌80年にかけて刊行された全20巻(別冊1巻)のシリーズです。「1冊」といわれたら、「敗戦の年、昭和20年をふくむ巻」と梯さんは答えました。巻6「太平洋戦争の記録 昭和16年12月8日~20年8月14日」がそれにあたります。

この発言を聞いた時、とっさに閃(ひらめ)くものがありました。梯さんがこれまで手がけてこられた作品や、1300年前の『万葉集』のイメージが、一気に交錯したのです。ぜひ「万葉集講座」に来て話をしていただきたい、と心に決めた瞬間です。

5月8日、その待望の講義がありました。梯さんは準備のために、前々夜、ほぼ徹夜をしたと、ある編集者から聞きました。誠実で、何ごとにも真剣な梯さんらしい話です。必要な本や資料を読み返し、さらにいろいろ調べてくれたに違いありません。とにかく徹底しているのが梯流です。

ここまでの講座にほぼ皆勤だったのも梯さんです。上野誠さん、岡野弘彦さん、永田和宏さん、俵万智さんらの講義に参加し、そこで共有してきたことの蓄積が、梯さんのエネルギーの源泉になっているように感じました。ともかく、最初のひと言から最後まで、梯さんの情熱が次から次へと溢れ出て、これ以上ないほど濃密な160分間になりました。圧倒的な講義でした。

これまでの取材体験、執筆活動のエッセンスが凝縮されたような時間でした。けっして大げさな言い方ではありません。

なので、いったいどこから話したらいいのかわかりません(とてもすべてを書きつくす自信もありません)が、まずは今回のきっかけとなった『昭和萬葉集』について少し述べたいと思います。というのも、このシリーズ自体が、常識を超えた企画――いまでは考えられない破格の仕事だと思えるからです。

先ほど書いたように、刊行は1979年2月にスタートします。私が編集者になった翌年です。刊行前から大々的に宣伝され、講談社創業70周年記念企画というので、版元の意気込みには並々ならぬものが感じられました。

ただ、20代半ばに差しかかろうとする私にとって、魅力ある出版物かというと、まったくそうではありませんでした。1冊の単行本ならいざ知らず、これほど大がかりな全集というのはどうなのか? 正直、首をかしげました。

のちに知るのですが、この企画の原案は、実際に「講談社現代新書」の1冊だったといいます。岩波新書のロングセラー『万葉秀歌』(斎藤茂吉)のひそみにならって、歌人の宮柊二(みやしゅうじ)さんに依頼して『昭和秀歌』を編んでもらう、という単発ものだったそうです。

ところが、この原案を見た当時の学芸局長・加藤勝久さんが、「案はいいけれども、もっと大きく膨らませて、『現代の万葉集』とか、『昭和の万葉集』のようなものにならないか? ちょっと一人で研究してみては」と助言します。1972年の春頃だとか。

その2年後、加藤さんは局長兼務で役員に就任。「研究」のその後の進捗状況を尋ねます。ここからいよいよ、事態が動き始めます。企画の発案者は、菅野匡夫(すがのまさお)さんという編集者でした。

何ごともそうなのですが、アイディアがそれ自体の力で大きく育つということはありません。言い出した人が誰で、それに着目した人が誰かが、その後の運命を左右します。『昭和萬葉集』の場合もそうでした。細かい事情は省略しますが、その時期の加藤さん、菅野さんという2人でなければ、実現しなかった企画ではないでしょうか。

とりわけ菅野さんの個性を抜きにしては、何も語れないと思います。「研究」を命じられた菅野さんのアプローチはユニークです。いまの私たちが『万葉集』に親しもうとする場合の示唆にも富みます。『物語 講談社の100年』(講談社社史編纂室、非売品)によれば、菅野さんは「自分が短歌の『まったくの門外漢』であること」から出発します。

<まず古代の「万葉集」がもつ「体温」を感じようと、歌を暗記することを思いたつ。そして毎日何首かの暗記を志したのだが、これはどうにもはかばかしくなかった。あまりにも古典でありすぎて意味すらわからない古語の世界なのに、それを言葉のリズムだけで覚えこもうとしたところに無理があった。

そこで目標を斎藤茂吉の秀歌に変え、毎日の通勤電車で五首ずつ暗記。これは見事に成就し、次は会津八一の歌を、というようにして「和歌の心」を身体になじませていった。そうして再び「万葉集」に返ると、不思議なことに今度は歌のリズムがスムーズに身体に入っていったという。>

こうして基礎学習を積み上げた後に、1975年9月、菅野さんは遅い夏季休暇をとると、2週間かけて、企画書を書きます。

<「昭和の時代の万葉集」はどのような性格をもつべきか――。まず、読む楽しさがあること。命の尊さを感じさせるもの。ほぼ半世紀を経た昭和という時代の歴史を伝えるもの。『万葉集』がそうであったように、国民の全階層から構成される歌であること、等々。>

構成案の企画は200字詰め原稿用紙にして26枚。それに「昭和短歌史素描」という、現代の短歌文学に関するレポートを約100枚。最終的には合計200枚を超える企画書を、「憑かれたように」書き上げます。そして休み明けに、これを加藤役員に提出します。

型破りの企画書はたちどころに採用され、役員会でもすみやかに決済されます。11月、菅野さんは担当部長として『昭和萬葉集』の編集責任者に任じられます。

加藤・菅野はすぐさま電撃作戦で、選者として協力を仰ぐ10人の有力歌人を矢継ぎ早に訪ね、諒解を取りつけると、現歌壇の一致協力態勢をわずか2日間でまとめあげます。年の暮(12月26日!)には、第1回の選者会議を開催し、企画の具体化に向けて動き出します。会議は翌76年1月末までに、さらに2回重ねられます。

選者をまじえた会議で発言する加藤勝久役員(右側奥から4人目)

選者をまじえた会議で発言する加藤勝久役員(右側奥から4人目)

こうして決定した企画の骨子を集約すると、

・『万葉集』にちなんで20巻とし、昭和元年から50年までの半世紀に作られた短歌から5万首を厳選する。

・特に無名の人々の作品、庶民の作品を数多く収録することによって、“生きた昭和史”としての側面をもつ歌集にする。

・専門歌人でない学者や財界人、作家の作も幅広く集めるとともに、それらを専門歌人、天皇・皇族の作品とまったく同一の選歌基準、同一の扱いで掲載する。

・読者対象としては、短歌愛好者だけでなく、広く一般の人たちを特に意識して編纂する。

・各巻末に社会史的解説をつけ、それを通して昭和の歴史的事件と短歌の関連がわかるようにする。

・無名の人々、庶民の作品を数多く収録するために、埋もれた個人の歌集などをできるだけ多く発掘し、併せて全国民に呼びかけて、短歌の一般公募を行う。

などといったものでした。

世間の注視を集めたのは、1976年の春先に、全国紙の全五段広告で「短歌大募集」を呼びかけたことです。「一億人の大歌集『昭和萬葉集』にあなたの秀歌を収載‼」と謳いました。締切は7月末ですが、実に応募者5万人、作品48万首が寄せられました。選者の一人であった歌人の木俣修さんが、巻6の「月報」に記しています。

<その開封整理に十人の人員が一ヵ月半とりくんで、その原稿に記された姓名、結社名その他あらゆるものを目かくしする独特の方法をもって処理した。選者に公平無私の選歌を要請するためである。その歌稿を五十人分ずつファイルにして、選者十人の手許に運ばれはじめたのは十一月に入ってからであった。十人共選であるから、段ボール詰めのファイルを社の車が次々と選者のところにたらいまわしに運ぶため走りまわった。怠けていたら忽ちにその段ボールは玄関いっぱいになってしまうというありさまで、それから十ヵ月、五十二年の九月まで、選者たちはその選歌のために釘づけされざるを得ないという状態であった。>(『昭和萬葉集』メモ)

応募者5万人、作品48万首。仕分けした段ボールは約60箱に及び、それを1~2箱単位で選者にあずけ、だいたい1万5000首くらいを週単位で選歌していったというのです。なんとも凄まじい話です。が、これはあくまで「一般公募」に限った話です。

一方で、「無名の人々、庶民の作品を数多く収録する」ために、「あまり世間に知られていない歌集」を精力的に集めます。各図書館や研究者、古書店をまわっては、資料の収集にいそしみます。

また、現役歌人たちに、既発表・未発表を問わず、この企画の趣旨にそった作品を寄せてもらおうと、約1500人に宛てて依頼書を送ります。さらには、物故歌人約700人について選んだ作品の出詠依頼や掲載許可の要請をします。この両方で約2200人、計4万首が集まります。

言うまでもなく、当時はインターネットなど影もかたちもありません。FAXすらまだありません。編集部の写真を見ると、デスクの上にはダイヤル式の黒電話がデンと置かれています。応募歌稿の副本作成、保管・整理・ファイル作業、膨大なデータづくりなどは、すべて人力(アナログ)で進めていきます。

『昭和萬葉集』編集部(受話器を手にしているのが菅野匡夫部長)

『昭和萬葉集』編集部(受話器を手にしているのが菅野匡夫部長)

しかも肝心要(かんじんかなめ)の点ですが、事務作業を編集部がやって、秀歌の選考は選者にお任せ、と“丸投げ”できるような話ではありません。内容を吟味し、最終的な歌の選定、テーマ別の分類、歌の配列を決定し、脚注を整え、巻別の解説企画を考え、1巻1巻を書籍として完成させていくのは、すべて編集部にかかってくる仕事です。

応募歌以外の既発表の歌や、埋もれた歌集などからの秀歌の選考過程では、編集部の見識、力量がもろに問われます。菅野さんがもっとも心を砕いたのも、まさにその体制強化の部分です。

最終的には「編集協力」というかたちで、現代短歌に通じた上田三四二・岡井隆・島田修二という3人の歌人が、外部ブレーンとして編集部をサポートする形が取られます。この体制を敷くまでが、菅野さんにとっては、ひとつの勝負どころであったと思います。

思い切った決断もありました。水面下で、この時に決定的な役割を果たす一人のキーマンも存在しました。その人がどういう人かを知った時は、少し体が震えました。

(この項、次回につづきます)

2019年5月16日

ほぼ日の学校長

*写真提供・講談社

ほぼ日の学校オンライン・クラスにHayano歌舞伎ゼミの授業が追加されました。講師は写真家の福田尚武さんと歌舞伎イラストレーターの辻和子さん。「ビジュアル」からもこんなに歌舞伎は楽しめます!

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。