ほぼ日の学校長だよりNo.94

「未来は君の手のなかに」

夏休みが終わりに近づくにつれて何がつらいかと言うと、「学校へ行きたくない」「学校に行くのがつらい」と思う子どもが増えていることです。

内閣府がショッキングな調査結果を発表したのは、2015年夏でした。「自殺対策白書」で、1972年から2013年まで過去42年間の累計日別自殺者数を分析し、18歳以下の子どもの自殺が多いのは、9月1日だと明らかにしたのです。

累計自殺者は1日あたり平均約50人だったのに対し、9月1日は131人、8月31日は92人、9月2日は94人で、夏休み明け前後に増えています。4月11日の99人という数字も目を引きました。新学期がスタートした直後、追いつめられた子どもがやはり命を絶っているのです。

私自身を振り返ると、学校は基本的に好きでした。家にいるよりも楽しかった! もちろん「行きたくない」と思う日もあれば、嫌なできごともたくさんありました。けれど、それを上まわるおもしろさがあり、友だちがいました。

世代の違いや地域性の問題もありますが、ひきこもりや不登校という言葉自体がまだ存在していませんでした。既存の学校システムにそれほど息苦しさを感じないですんでいたのだと思います。

<もうすぐ二学期。学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい。マンガもライトノベルもあるよ。一日いても誰も何も言わないよ。9月から学校へ行くくらいなら死んじゃおうと思ったら、逃げ場所に図書館も思い出してね。>

2015年8月26日、鎌倉市図書館がツイッターの公式アカウントでこう呼びかけたことが大きな話題になりました。学校にも家にも居場所がない、消えてしまいたい‥‥と思いつめた子どもたちが、そんなに多いとは知りませんでした。衝撃を受けました。

この夏は、いろいろな人たちがメッセージを発しています。母である樹木希林さんの言葉――「死なないで、ね‥‥どうか、生きてください」「今日は、学校にいけない子どもたちが大勢、自殺してしまう日なの」「もったいない。あまりに命がもったいない‥‥」――このメッセージを受け継いで、長女でエッセイストの内田也哉子さんは『9月1日 母からのバトン』(ポプラ社)を出しました。

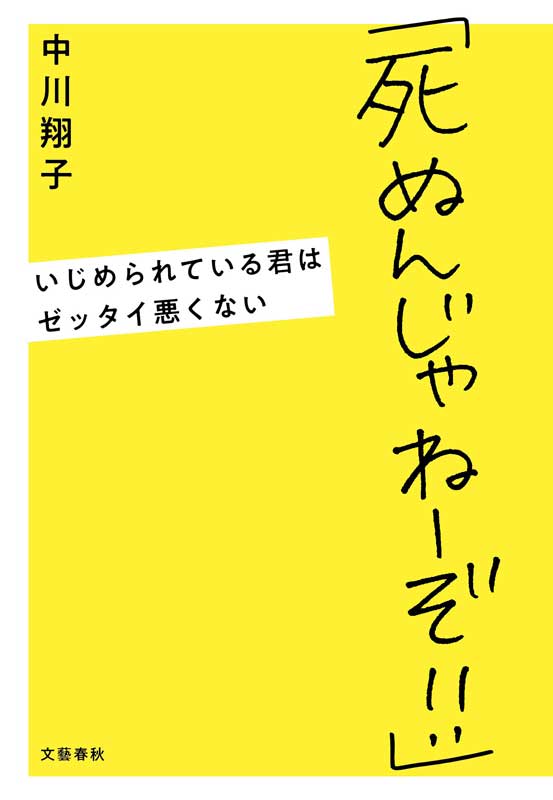

タレントの中川翔子さんも、いじめで不登校になった体験などを綴った『「死ぬんじゃねーぞ‼」 いじめられている君はゼッタイ悪くない』(文藝春秋)をまとめました。

各メディアも「#with you ~きみとともに~」(朝日新聞)、「STOP自殺 #しんどい君に」(読売新聞)といった連載記事を載せるなど、例年にない取り組みをしています。誰にも打ち明けられないしんどい思いを抱えた子どもたちに、「ひとりじゃないよ」「こことは違う居場所があるから」「自分自身を見捨てないで」といった声を届けようとしています。

このメルマガがそんな傷ついた子どもたちの目に触れる可能性は少ないかもしれません。けれど、何かの拍子に、思いがけない偶然から、「誰かが自分のことを見ていてくれる」と、踏みとどまるわずかな力になればと願います。

そんな思いで紹介したいのが、ブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)という本です。

著者は1965年福岡市生まれ。もう20年以上英国に住んでいて、保育士として働くかたわら、イギリス社会のリアルな現状を精力的にルポしているノンフィクション作家です。イングランド南部の地方都市ブライトンの最貧困地区にある無料託児所(「底辺託児所」と著者みずから名づけた!)を描いた『子どもたちの階級闘争』(みすず書房)で、昨年、新潮ドキュメント賞を受賞した、いまもっとも勢いのある書き手のひとりです。

日本からは遠く離れたイギリスの、しかも「平均収入、失業率、疾病率が全国最悪の水準」といわれる問題地区の話題であり、ましてや入り組んだ政治事情、移民・差別・貧困問題など、およそ平均的日本人からは縁遠く思われるテーマであるにもかかわらず、読むと抜群におもしろい!

肌感覚で場面が生き生きととらえられ、文章がユーモラスで痛快です。著者の出身地である福岡は、多くの歌手が生まれ育ち、いまでは音楽フェスの盛んな街として知られますが、彼女も大のロック好き。躍動感があってテンポのいい文体、弾(はじ)けんばかりのパンク魂は、そういう根っこを感じさせます。

さて、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』という変わったタイトルの本は、問題の渦巻くイギリス社会を“地べた”から活写したルポであると同時に、思春期を迎えた息子と母の人間的な発見と成長をしるした記録です。

タイトルは、机の上に開かれたまま置かれていた息子のノートにあった言葉です。母親は日本人(イエロー)、父親は白人(ホワイト)のアイルランド人で、もとはシティ(ロンドンの国際的金融街)の銀行員。リストラされて、いまは子どもの頃からやりたかった大型ダンプの運転手です。

IVF(体外受精)で誕生した11歳の息子は、母親の勤めていた「底辺保育所」から公立でカトリックの小学校に入学。市のランキングの常にトップを走っているような名門校で、最終学年では生徒会長を務めるような優等生でした。ところが、中学ではあえて地元の課題山積の(荒れていたことで有名な)「元底辺中学校」に進みます。

「殺伐とした英国社会を反映するリアルな学校」で、「いじめもレイシズムも喧嘩もあるし、眉毛のないコワモテのお兄ちゃんやケバい化粧で場末のバーのママみたいになったお姉ちゃんたちもいる」。

「緑に包まれたピーター・ラビットが出てきそうな上品なミドルクラスの学校」とは対極的です。ただ、音楽や演劇、ストリートダンスといった授業に力を入れ始めてから、「常に学校ランキングの底辺にいたその中学校が、なぜかいまランクの真ん中あたりまで浮上している」のです。

この中学に入学してほどなく、「ブルー」という単語はどういう感情を意味するか、という質問に、「怒り」と答えた息子は、先生から「赤ペンで思い切り直されちゃった」と口にします。その添削されたノートの右上の隅に、走り書きされていたのが先の言葉です。

<青い色のペンで、ノートの端に小さく体をすぼめて息を潜めているような筆跡だった。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー。>

「何かこんなことを書きたくなるような経験をしたのだろうか」「この落書きを書いたとき、彼はブルーの正しい意味を知っていたのだろうか、それとも知る前だったのだろうか」――母親は、それが無性に気になります。

ところが、そんな親の懸念をよそに、息子は学校になじんでいきます。果敢に前を向き、どんどん新しい何かに遭遇します。困難にぶつかっても「涼しい顔」をして前進します。

<ぐずぐずしているわたしと違って、子どもというのはたくましいもので、迷ったり、悩んだりしながら、こちらが考えている間にさっさと先に進んでいたりする。>

<「老人はすべてを信じる。中年はすべてを疑う。若者はすべてを知っている」と言ったのはオスカー・ワイルドだが、これに付け加えるなら、「子どもはすべてにぶち当たる」になるだろうか。>

<きっと息子の人生にわたしの出番がやってきたのではなく、わたしの人生に息子の出番がやってきたのだろう。>

こうして語られるスクール・ライフは、まるで16篇の短編小説を読むようです。構成にスキがなく、登場人物が魅力的です。たとえば、こんなエピソード。

貧しくて制服が買えないティムという子がいます。彼のお兄ちゃんは学食の万引の常習犯です。ボランティアで制服のリサイクル活動をしていた母に息子が相談します。「僕が一着買って、友だちにあげたいんだけど‥‥」

でも、どうやってティムに渡せばいいのか、切り出し方が難題です。「ティムだって友だちから制服をもらって嬉しいとは限らない。傷つけてしまう可能性もある」

妙案が浮かばないまま、学校帰りに連れてきたティムに、息子が制服の入った紙袋を差し出します。

<「でも、どうして僕にくれるの?」

ティムは大きな緑色の瞳で息子を見ながら言った。

質問されているのは息子なのに、わたしのほうが彼の目に胸を射抜かれたような気分になって所在なく立っていると、息子が言った。

「友だちだから。君は僕の友だちだからだよ」

ティムは「サンクス」と言って紙袋の中に制服を戻し、息子とハイタッチを交わして玄関から出て行った。(略)

玄関の脇の窓から、シルバーブロンドの小柄な少年が高台にある公営団地に向かって紙袋を揺らしながら坂道を登っていく後ろ姿が見えた。

途中、右手の甲でティムが両目を擦(こす)るような仕草をした。彼が同じことをもう一度繰り返したとき、息子がぽつりと言った。

「ティムも母ちゃんと一緒で花粉症なんだよね。晴れた日はつらそう」

「うん。今日、マジで花粉が飛んでるもん。今年で一番ひどいんじゃないかな」

息子はいつまでも窓の脇に立ち、ガラスの向こうに小さくなっていく友人の姿を見送っていた。ティムの手元でぶらぶら揺れる日本の福砂屋のカステラの黄色い紙袋が、初夏の強い光を反射しながらてかてかと光っていた。>

ハンガリー移民の両親を持つダニエルは、とてもハンサムでミュージカルでも主役を演じ、学業成績も優秀な生徒です。にもかかわらず、差別的(人種・女性・階級差別的)言動が目立つので、次第に仲間はずれになります。あからさまな無視や、まったりとしつこいいじめが始まります。

<息子と仲のいい友人グループの中にはダニエルを見捨てた子もいる。が、息子にしても、(ダニエルと取っ組み合いの喧嘩をしたことのある)ティムにしても、彼からダイレクトに差別されて衝突したことのある子たちは友達として残っている。>

いじめているのは、「何も言われたことも、されたこともない、関係ない子たち」だというのが、「一番気持ち悪い」と息子は言います。「いじめられてもいじめられても、絶対に学校を休まない」のがダニエルです。

<「たぶん、いじめられて学校を休んだら、いじめてる子たちに負けたみたいだから、絶対に行けって言うのかもね」

いかにもマッチョな感じだったダニエルの父親の風貌を思い出しながらわたしは言った。

「これって、そういう勝ち負けの問題なの? いじめって、闘いなの?」(略)

「いやわたしは、別にきつかったら休んだらって思うけど」

「だよねー。‥‥おかげで僕まで学校を休めなくなっちゃってつらい」

「なんで?」

と聞くとち-んと鼻をかみながら息子が言った。

「だって僕が休むと、ダニエルがひとりになるでしょ」

ティッシュを丸めてごみ箱の中に捨てながら息子がつぶやく。

「キャラクターの強い友達を持つって、いろいろ大変」>

11歳の息子は、日々学校で揉まれ、さまざまな軋轢(あつれき)や葛藤に直面しながら、育っていきます。

期末試験で「エンパシーとは何か?」と問われて、「自分で誰かの靴を履いてみること」と答えた息子は、実によく感じ、考え、思いやりのある行動を示します。empathyは「共感」「感情移入」などと訳されていますが、「誰かの靴を履いてみる」というのは(英語の定型表現とはいえ)、とてもステキな答えです。

ともあれ、「どこから手をつけていいのか途方にくれるような困難で複雑な時代」にあって、社会の混乱や矛盾が色濃く反映される学校生活を送りながら、知らず知らずのうちに成長している子たちの潑剌とした姿に励まされます。

<さんざん手垢のついた言葉かもしれないが、未来は彼らの手の中にある。世の中が退行しているとか、世界はひどい方向にむかっているとか言うのは、たぶん彼らを見くびりすぎている。>

“ちょっとブルー”だった気持ちは、「いまはどっちかっていうと、グリーン」と息子が言います。「‥‥グリーンって、もちろん『環境問題』とか『嫉妬』とかいう意味もあるけど、『未熟』とか『経験が足りない』とかいう意味もあるでしょ」

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとグリーン。「きっとこの色は、これからも変わり続けるに違いない」と記して、著者は本書を結びます。

日本の子どもたちも、そんな未来に向かって、生きてほしいと願います。

2019年8月29日

ほぼ日の学校長

★ほぼ日の学校「万葉集講座」の第3回授業がオンライン・クラスで公開です。歌人の岡野弘彦さんが読み上げてくれる大伴家持の歌は、1300年の時を超えて届く彼からの手紙のようでした。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。