ほぼ日の学校長だよりNo.113

親密で、私信のような本を

夏葉社(なつはしゃ)という「ひとり出版社」があります。大学卒業後、アルバイトをしながら純文学の作家をめざしていた島田潤一郎さんが、紆余曲折の末、2009年9月に33歳で立ち上げた会社です。編集経験は、まったくゼロからのスタートでした。

これまで文芸書の刊行を中心に、復刊をふくめて35冊の本を出してきました。創業から10年の歩みを振り返りながら、自らの来歴、仕事への思いや、本づくりの信念、読書のよろこびなどを率直に記したエッセイが『古くてあたらしい仕事』(新潮社)です。

<従業員はぼくひとり。編集も、営業も、事務も、発送作業も、経理も、ぜんぶひとり。

定期的に仕事をお願いしているのは、デザイナーと校正者のふたりだけ。アルバイトもいないし、帳簿を毎月チェックしてくれる税理士もいない。

つくっているのは、年に三冊ほどの本。

文庫本ではなく、新書でもなく、電子書籍でもない。昔からある四六版の紙の本。

在庫はすべて事務所においてある。(略)

書店や卸から注文があるたびに、ぼくは梱包をほどき、プチプチで本を包んで、段ボール箱をつくる。それから、納品書をボールペンで手書きし、請求書を印刷して、取次や全国の書店に発送する。

こういう作業を毎日やる。>

1976年生まれの、いわゆる「ロスジェネ」世代(*1)。27歳までは無職。30歳の時、1年間だけ教科書会社の営業部員をつとめますが、1年で退職。転職活動を始めた矢先に、幼い頃から仲良くしていた1歳年上の従兄が事故死。転職活動も50社連続不採用となり、このふたつの出来事が重なって、精神的な苦境に立たされます。

実家に暮らしながら鬱々とした日々を過ごしていた時に、心の支えになったのが、読書と書店でした。

<夜になると、みなの目を逃れるようにして、本屋さんへと走った。駅前のその場所だけが、かろうじて、ぼくと社会との接点なのだった。

本屋さんにいる人たちは、なぜかぼくと同じように孤独に見えた。夜の町のなかで白く輝く店の光。立ち読みする人々の背。横顔。

彼らは、ほんとうは職場や家族や恋人に恵まれ、孤独ではないのかもしれないが、文庫の棚の前で真剣に本を選んでいる姿は、そのときのぼくの姿そのもののように見えた。呆けたような顔をしてスポーツ誌を立ち読みするサラリーマン。雑誌の付録のサンプルを手に取り、考え込むようにしている若い女性。>

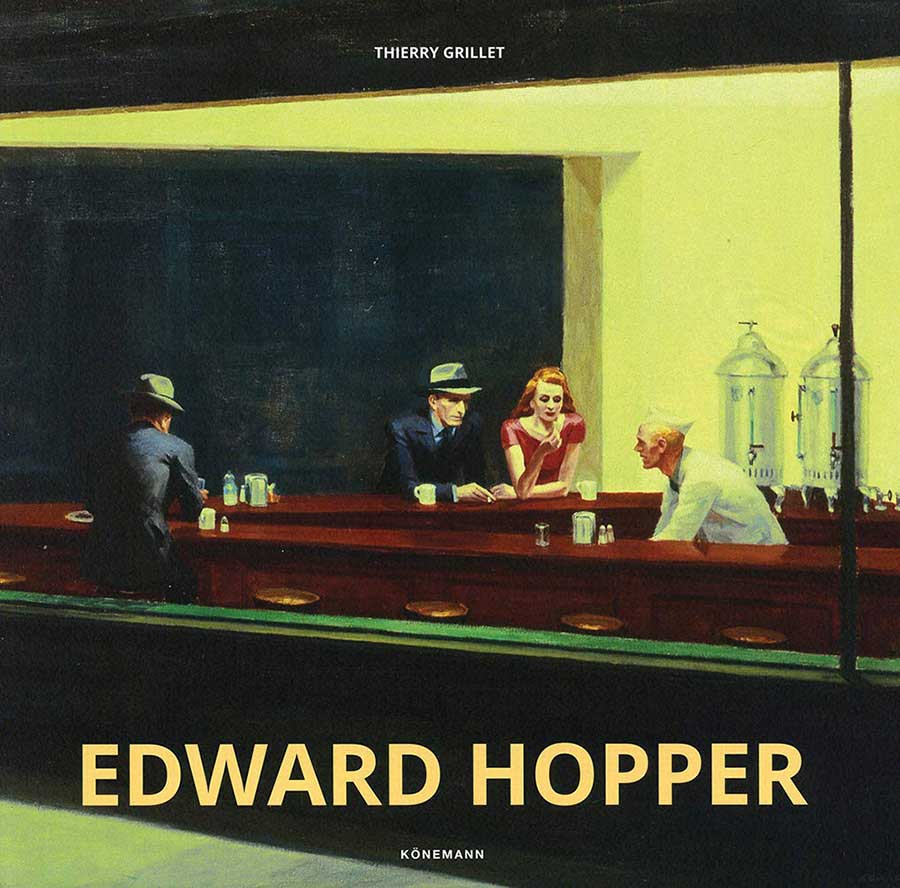

まるで、光と影の交錯するアメリカの夜の街を描いたエドワード・ホッパーの絵のような光景が目に浮かびます。

<ぼくは一度でいいから、彼らに声をかけてみたかった。

きみもほんとうは大変なのかもしれないが、ぼくもいま、大変なんだ。きみももしかしたら、一度くらいは死にたいと思ったかもしれないけど、僕は最近、毎晩そんなふうに思う。死なないのは、両親を悲しませたくないからだ。(略)

ぼくはずっと頭がこんがらがっている。従兄が死んじゃって、もう半年も経ったけど、まだ混乱している。

なにをいいたいかというと、うまくいえないけど、つらいこともたくさんあるけど、どうか、がんばって。

ぼくもがんばるから、きみもがんばって。>

夏葉社という小さな出版社が10年しっかり存続しているのは、そうか、この原風景があったからなのか、と思い至ります。エドワード・ホッパーの絵のようだと書きましたが、夜の書店に立ち寄る人たちをじっと見つめる眼差しと、彼らに「一度でいいから、声をかけてみたかった」と思わず言いたくなる衝動こそが、夏葉社を比類のない出版社へと導いた原動力ではないかと思うのです。

この、きわめて個人的な危機をきっかけに、「だれかの力になりたい」「だれかを支えたい」「ぼくを必要としてくれる人のために仕事をしてみたい」――そう思って、起業したのが夏葉社です。亡くなった従兄と遊んだ夏の日々をイメージして、夏の葉の会社と名づけました。

だれかの力になりたい、とは、そばに具体的な相手がいました。精神的に追い詰められていた時期に英国の神学者ヘンリー・スコット・ホランドの詩に出会い、島田さんは勇気づけられます。この詩を一冊の本にして、息子を亡くした叔父と叔母に贈りたい。これが「古くてあたらしい仕事」――本を作って売る仕事――になりました。

<本はこれまで、いつもぼくの生活の中心にあった。>

<一冊の本を家に持ち帰ると、その本の存在がしばらく、ぼくの日々の明かりとなった。それは、なんというか、生活の小さな重心のようなものだった。>

<怠けず、誠実に本をつくり、営業することができたら、ぼくはなんとか会社をやっていけるように思っていた。>

起業すると同時につくった「事業計画書」の「事業目的」に、島田さんはこう記します。

「何度も読み返される、定番といわれるような本を、一冊々々妥協せずにつくることによって、長期的な利益を確保する。そのために、会社を応援してくれる本屋さんを全国に一〇〇店舗開拓し、それらの店を重点的に営業していく」

この100店舗という数字には根拠がありました。教科書営業をしていた当時の経験と実感から割り出された数字です。担当していた高校が、それぐらいの数だったというのです。

<まったく顔もださずに本だけを置いてほしい、というような仕事の仕方はしたくなかった。そういう仕事を続けていれば、いつか本屋さんからは愛想をつかされるはずだし、それこそお金だけの関係になりかねない。>

<目標は、北海道から沖縄まで自分の足で営業するということ。きちんとした人間関係を築き、そのうえで本を売ってもらうこと。>

<自分の仕事をデスクワークではなく、交渉事でもなく、肉体労働のようなものにちかづけてみたかった。>

<時間をかけることがそのまま成果となるような仕事。汗をかき、足を動かしたことが、いつか実りとなるような仕事。>

年に3冊。初版の刷り部数は2500部。定価は税込み2200円の本が多いといいます。自分が「具体的に想像できる数字」「利益もちゃんと確保できる数字」に裏打ちされた設計です。

先ほどの100店舗の数字もそうですが、自分の足元をしっかり見つめ、針路を決定する手がたい姿勢は、経営者のそれというより、むしろ作家が自分のスタイル(文体)を確立していく地道な営みにちかいものを感じます。

衒(てら)いもなく、驕(おご)りもなく、気負わず自分らしさをひたすら追って、「嘘をつかない。裏切らない」を守り抜く強い意志を感じます。

<本をつくるのに際して、考えたのはただひとつ。それは、ぼくが欲しくなるような本をつくる、ということだけだった。>

そのためには、出費もできるだけ惜しまない。定価が高くなっても仕方ない。「とにかく、自分がお金を出して買わないような本は絶対につくらない」

このきっぱりとした、ぶれない覚悟が鮮やかです。そして、自分の居場所をこう定めます。

<できるだけ他社がやらない仕事をする。>

<趣味でやっているのではない。かといって、ビジネスでやっているのでもない。

なんとか自分のやりたいこと、やるべきことを見つけ出し、それに専念する。>

<一冊の本が人生を救うというようなことはないのかもしれない。(略)

でも、ぼくにはきっと、なにかできることがある。ぼくにしかできないことがある。>

そして、「一対一の手紙のような本をつくりたい」と語ります。

<具体的な読者の顔を想像し、よく知る書店員さんひとりひとりを思いながらつくる本。

親密で、私信のような本。>

<ひとりの作家が書いた本を、ひとりの編集者が編集し、ひとりのデザイナーが本の形に仕立てて、ひとりの人間が営む本屋さんに卸して、ひとりのお客さんに手渡す。

すごくわかりやすくて、健全な関係だと思う。>

<大きな声は要らない。感じのいい、流通しやすい言葉も要らない。それよりも、個人的な声を聴きたい。

だれも「いいね!」を押さないような小さな声を起点に、ぼくは自分の仕事をはじめたい。>

では、営業成績はどうかといえば、創業して1年目は赤字。2期目で黒字。3期目は赤字で、4期目、5期目が黒字。6期目は赤字。7期目から10期目が黒字。つまり、通算成績は7勝3敗。「楽ではないが、なんとか続けていけそうな感触はある」と。

いや、それどころか、「会社を経営するということは、ぼくが想像していた以上に難しくはなかった」「経営に必要な才覚なんて、たぶんない」とも。

<仕事の核となるのは、あくまでひとりの人間の個性だ。

こうすればうまくいくというような仕事の型があって、それに無理やり自分を押し込めるのではなく、わたしにはなにができ、逆になにができないか、を考え続けて、日々の仕事を試行錯誤しながらつくっていく。

そこには、ずば抜けた能力なんて必要ない。ノウハウや特別なコネクションも、関係ない。

それよりも、なにをやるべきか。もっといえば、今日、だれのために、なにをするか。仕事の出発点は、いつもそこだ。>

<小さな仕事のすべてに価値があるとは思わない。(略)

そうではなくて、大きな資本にはできないことをやることが、小さな仕事の価値なのだ。

言い方をかえれば、大多数の側に立つのではなく、少数派の意見の立場に立つということ。市場の原理で導き出される結論よりも、個人的な思いを優先するということ。

大きな会社にそれができないとはいわない。

けれど、小さな会社であれば、より勇敢な選択ができる。個人であれば、さらに小さな場所から、小さな仕事を選択することができる。>

私が夏葉社と出会ったのは、島田さんが世に送り出した2冊目の本――東京・大森にあった古書店「山王書房」の店主・関口良雄さんが、お客さんの思い出や、敬愛する作家たちとの交流を慈愛をこめて回想した『昔日の客』が復刊された時です。

1978年に限定1000部で発行された“幻の名著”が、まさか30年もたってから、原本のたたずまいそのままに美しい造本でよみがえるとは想像もしない“事件”でした。夏葉社の名前は、その時しっかり刻印されました(*2)。

<ぼくの仕事は、とどのつまり、ニッチだ。

けれど、最初からニッチを目指していたわけではなく、大手がやらない仕事を選んでいくから、結果、ニッチにしかならないのである。

しかし本の魅力はなにかと考えると、それは一言でいえば、多様性にあるのだから、ニッチな仕事というのも、読者からしてみればそんなに悪いことではないと思う。(略)

ときには、そうした多様な世界が煩わしく感じられることもある。けれど、なにかに行き詰まったとき、自分ひとりの世界の狭さに困惑しているとき、その多様な世界はたしかな希望となる。>

<ぼくが本屋さんが好きで、本が好きなのは、それらが憂鬱であったぼくの心を支えてくれたからだ。それらが強い者の味方ではなく、弱者の側に立って、ぼくの心を励まし、こんな生き方や考え方もあるよ、と粘り強く教えてくれたからだ。>

<‥‥だれかのための仕事は、世の中がどんなに便利になっても、消えてなくなるものではない。

それが、この仕事を一〇年続けた、ぼくの結論だ。>

島田潤一郎さん ©Shinchosha

やわらかで、真っ直ぐな島田さんのことばに励まされ、勇気づけられる人は多いだろうと思います。「ぼくもがんばるから、きみもがんばって」――仕事に思い悩んでいる人、自分の居場所を探しあぐねている人‥‥。そんな人に静かに呼びかける小さな声が聞こえませんか?

2020年2月13日

ほぼ日の学校長

*1、就職氷河期世代とも呼ばれます。1993年から2004年頃まで、新卒の求人倍率がきわめて低かった時期に社会に出た世代をいいます。

*2、当時書いていたメールマガジンに「こんな古本屋があった」という一文を書いて、すぐに本の紹介をしたのが思い出です(拙著『言葉はこうして生き残った』所収、ミシマ社)。

*ほぼ日の学校オンライン・クラスに「ダーウィンの贈りもの I」の第2回授業が公開されました。講師はサイエンスライターの渡辺政隆さんです。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。