ほぼ日の学校長だよりNo.74

「伝わりにくい苦しさ」

小学生時代、ある少年合唱団に入っていました。ディズニー映画「青きドナウ」(原題“Born to Sing”、1962年)が日本でも公開され、当時はちょっとした少年合唱団ブームでした。谷川俊太郎さんが作詞したテレビアニメ「鉄腕アトム」(1963年)のテーマソングを上高田少年合唱団が歌っていたように――。

合唱団には、1学年下の同期生がいました。彼は、歌う時には何の問題もないのですが、人前でしゃべろうとすると、「ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは」のように、出だしで同じ音を繰り返してしまう――「どもり」のなかでは「連発」といわれる――吃音(きつおん)の重い症状を抱えていました。家が近所だったこともあり、彼の母親に頼まれて、入団後の1年くらい、練習の行き帰りはずっと一緒に通いました。

産声を「オギャー」と発して以来、言葉は体のなかから自然に出てくるものと思っていました。自分がどうやってしゃべっているかなど、それまで意識することはありませんでした。話したいことを的確に言い表わせなかったり、言葉と体のズレを感じることはありましたが、発語しようとして言葉がつっかえ、苦しそうに体をこわばらせている彼の姿を見ると、これは完全に別種の深刻な問題だとわかりました。

<吃音を発症するのは、幼少期の子どものおよそ二〇人に一人、約五%と言われている。そのうち八割ぐらいは成長とともに自然に消えるが、それ以外は消えずに残る。その結果、どんな集団にも概(おおむ)ね一〇〇人に一人、つまり約一%の割合で吃音のある人がいるとされる。(略)およそこの程度の割合であるとすると、日本ではざっと一〇〇万人が吃音を抱えている計算になる。>

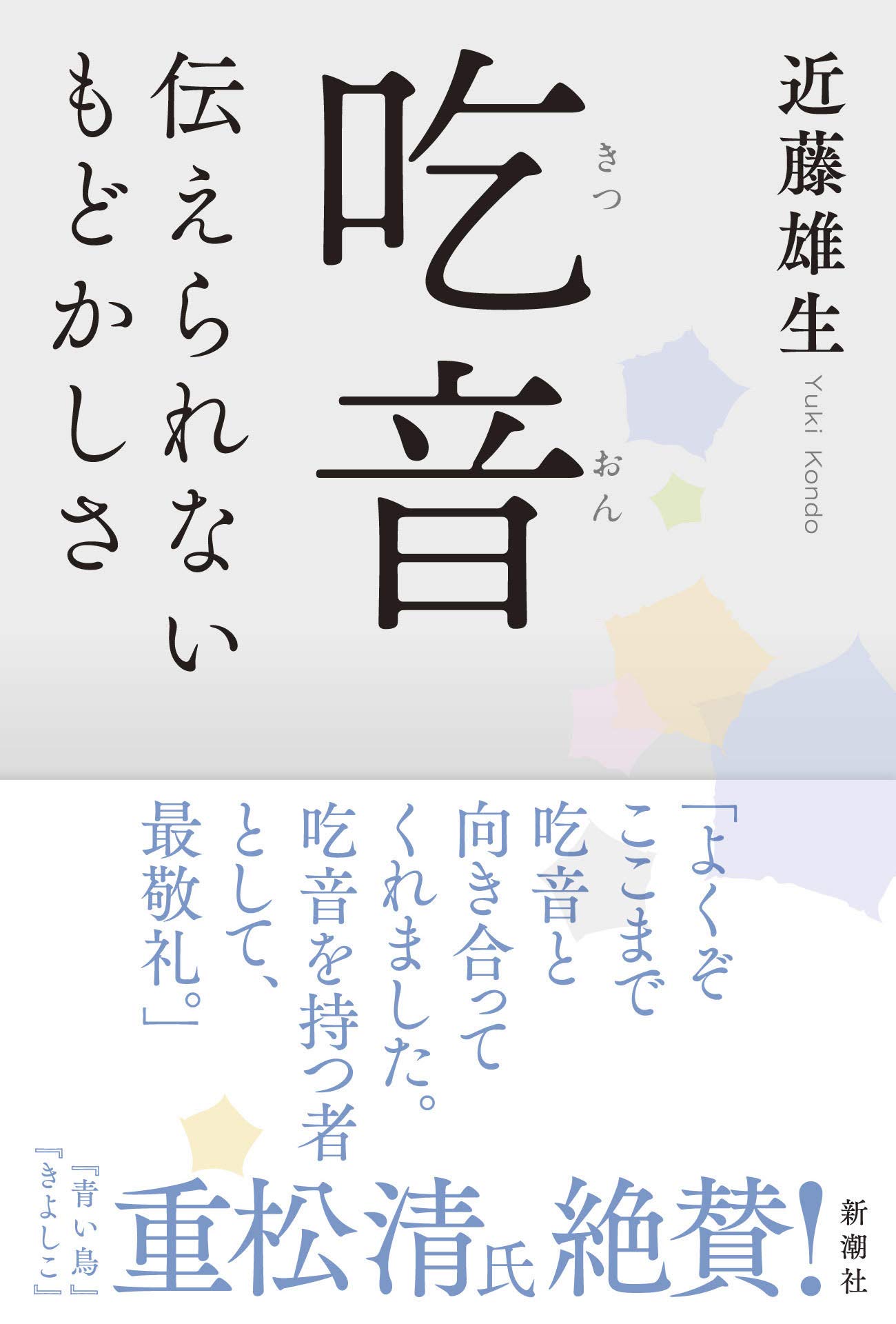

近藤雄生(ゆうき)さんの新刊『吃音――伝えられないもどかしさ』(新潮社)は、このように吃音の実態を伝えます。

<緊張してスムーズに話せなかったり、話すときに「かむ」といった誰にでもある現象と同等に考えられることも少なくないが、吃音はそれらとは明確に異なる。ある言葉を言おうとするときやなんらかの状況下において、喉や口元が強張って硬直し、どうしても動かなくなるのだ。言葉で説明するのは難しいが、鍵がかかったドアを必死に開けようとするときの感覚に近いように思う。そして、話している最中にその感覚に襲われるのではないかという恐怖や不安が頭から離れなくなり、当事者を深い苦悩へと陥れる。>

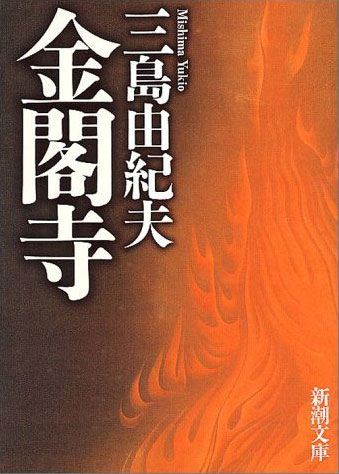

内界と外界の間の「扉の鍵がうまくあかない」という吃音の比喩は、三島由紀夫『金閣寺』(新潮文庫)にも登場します。金閣寺の美に取り憑かれ、やがて寺に火を放つことになる主人公の学僧は、「‥‥‥(ぼ)くは」と最初の音がうまく出ない「難発」の吃音に苦しみます。

「内界の濃密な黐(もち)から身を引き離そうとじたばたしている小鳥にも似ている」という描写は、まさに体がからめとられ、自分ではまったく発語のコントロールがきかない恐怖と無力感を伝えます。

なぜ吃音が起こるのか、そのメカニズムは不明です。医学的な治療法も確立していません。当人にとっては深刻でも、他人からは問題自体がよくわからないケースが多いのも吃音の特徴です。

<吃音があっても完全に話せないわけではないし、常にどもっているわけでもない。症状が強い人でも、場面によっては問題なく言葉を発せられることもある。うまく話せなくなりそうな場面で沈黙すれば、他の人から見たらそもそも何が問題なのかほとんどわからないということにもなりうるのだ。>

合唱団の仲間がそうだったように、歌う時はなぜかどもりません。ひとり言でもどもらない、ものまねする時もどもらない。聞けば聞くほど、吃音は曖昧で、複雑で、厄介な性格をもっていることがわかります。

<旅の中を生き続けたい。

そう思い、結婚直後に仕事はないまま、

ぼくらは二人で旅に出た。

旅をしながら、住んで、学んで、働いて。

五年におよんだそんな「遊牧」の日々の中で、

ぼくらは確信した。

そう、いまは、旅が暮らしになる時代なんだ、と――。>(近藤雄生『遊牧夫婦』角川文庫)

8年ほど前に、この言葉を巻頭に掲げた旅行記を読んで、近藤雄生さんを知りました。定職につかず、海外をふらつきながら、フリーのライターをこころざし、夫婦で長期の旅を楽しむとは、なんと大胆な人なのだ、と感嘆しました。そのきっかけが、実は著者自身、ずっと悩み続けた吃音体験にあったことはいつの間にか忘れていました。

吃音を抱え、どもることに対してつねに意識を張りめぐらさなければならない日々――どもるかもしれない恐怖と不安に絶えず脅かされる状況では、忙しい組織のなかでとても思うように仕事はできない‥‥。

そう考えて、就職を断念。思いついたのが、海外を旅しながらフリーのライターとして活動を始める、という道でした。

出発前に、ライターとしての小手試しに、取り組んだテーマも吃音でした。自分にしか書けないテーマは何かと考えた末に、思い浮かんだのが吃音です。2000年代の始め頃まで、「どもり・赤面、治します」という“吃音矯正所”の広告が、よく電柱などに貼ってありました。その実態に迫る短いルポルタージュを雑誌に書きました。2002年のことです。以来、ずっと温め続けた17年越しのテーマに真正面から向き合ったのが、今回の本だというわけです。

実に多くの人に会い、じっくり取材をしています。程度や症状はまちまちですが、いずれも、重くのしかかる吃音に悩み苦しんできた人たちです。家族や友人、医師、研究者、吃音者の自助団体の関係者、吃音はコントロールできるはずだと熱く語り、どもらない発話方法の獲得をめざす言語聴覚士、17歳の時に吃音を苦に自殺を図ったけれど、その後自分が治ることで他の吃音者の力になりたいと訓練に励む一人の父親、あるいは吃音の人生に疲れ、みずから命を絶った34歳の男性看護師の遺族など、90人近くに取材しています。

吃音が、他者とのコミュニケーションに深く関わる症例だとは知っていましたが、これほどまでに「どもる」ことが人を孤独に追いやるものとは、正直、想像が及びませんでした。吃音を抱えた人たちの苦悩の深さは予想以上のものでした。

著者が、就職をあきらめた胸中を改めて吐露しています。自分がその年齢だった頃を考えると、あの年でこんな思いを味わっていたのかと、心が痛みます。

<大学院に入り、修士一年だったころ、研究室の自分の席が、部屋に設置された黒電話のそばになったことがあった。部屋の中の位置的にも修士一年という立場的にも、電話が鳴ったら自分が出なければならないのは明らかで、それが大きな重圧となった。自宅では、電話に出たものの名前が言えず、自らガチャリと切った経験もあったため、研究室にいるときは、電話がなりませんようにとばかり考えてしまい、その時期は研究もあまり手につかなかった。(略)

しかし、こんなことが会社で通用するのだろうか。普段は一見問題なく話せているように装えたので、「電話はできません」と言ったところで、「いったい、何を言っているんだ」と一蹴(いっしゅう)されるに違いない。理解してもらうのはおそらく難しいだろう。その上、電話への恐怖心を持ち続けたままでは仕事に集中できそうにもない。

そして私は心を決めた。就職は断念しよう、と。>

中国雲南省に暮らしていた2005年夏に訪れた四川省のリタンで。

中国雲南省に暮らしていた2005年夏に訪れた四川省のリタンで。

吃音の状態に大きな変化が起きるのはこの数ヵ月後のこと。

(写真提供・近藤雄生)

こうして出かけた「遊牧夫婦」の長旅の途上、「日本を出て二年半ほどになり、中国の雲南省で暮らし始めて一年近くが経った二〇〇五年の終わりころ」、吃音の具合に、突然、劇的な変化が起こります。

「一杯珈琲(イーベイカーフェー)」――行きつけのカフェでコーヒーを注文した時に、何の緊張感もなく注文できました。しばらく調子のいい時期に入るのかな、と気分を良くしていたところ、その翌日も、そのまた翌日も、あまりどもらないで過ごすことができました。

<「もしかして‥‥」と思い始めたのは、その状況が一週間ほど続いてからのことである。今回ほど長くあのいやな緊張感が戻ってこないのは初めてだった。いつもとは何かが違うと私は感じ、うれしくなった。そして、本当に違うのかを確かめるように、いつも以上に人と話してみたくなり、積極的に電話をかけた。(略)

そんな日が二週間ほど続くと、期待は確信へと変わった。これまでとは確実に何かが違う。何が起こったのかは、自分でも全くわからなかった。ただ、もしかするとこのまま自分は吃音から解放されるかもしれない、という期待が少しずつ高まった。そして実際にそうなったのだ。>

これまた不思議な話です。なぜこんな変化が起きたのか、原因ははっきりわかりません。きわめて稀なケースらしく、吃音とはいったい何なのか、どんなメカニズムになっているのか、近藤さん自身、ますますわからなくなったと述べています。

ともあれ、この大変化が2005年の出来事で、それから8年が経過した2013年に、この本の取材を開始します。

吃音とはどのようなものであるか――頭に浮かんだ言葉を声に出せず、相手に伝えられない苦しさはどれほどのものなのか――を、より多くの人に知ってもらいたいと考えたからです。と同時に、吃音が自分にとってもっとも痛切で密接なテーマであることに変わりはないものの、ある程度、距離を保って語れる対象になっていたからです。

かつてに比べれば、吃音についての研究は進み、メディアが吃音を取り上げる回数も増えました。伊藤亜紗さん(東京工業大学准教授)の『どもる体』(医学書院)、本書にも登場する“吃音ドクター”菊池良和さんの『吃音の世界』(光文社新書)といった本も出ています。

<しゃべることが本質的に「ズレ」を生み出すものであるとすれば、その両者(思考と言語表現・引用者註)のあいだで引き裂かれることは、おそらくは私たちが社会のなかで体をもって生きる限り避けられない、ひとつの宿命でしょう。/どもる体を持つとは、この人間の宿命に触れ続けることにほかなりません。>(伊藤亜紗、前掲書)

吃音の問題が、人とのコミュニケーションのあらゆる場面の、誰しもに共通した普遍的な問題に触れてくることは確かです。

しかし、たとえそうであるにしても、吃音を実際に抱えた人たちの苦しみに変わりはありません。「どもる」ことの苦悩が、「当事者に、重く、執拗に、のしかかる」状況が解消されたわけではありません。

<人が生きていく上で、他者とのコミュニケーションは欠かせない。

吃音の何よりもの苦しさは、その一端が絶たれることだ。言葉によって相手に理解を求めるのが難しい。さらに、その状況や問題を理解してもらうのも容易ではない。二重の意味で理解されにくいという現実を、吃音を持つ人たちはあらゆる場面で突きつけられる。>

撮影:吉田亮人

撮影:吉田亮人

こう書いた近藤さんは、この本を書き終えるにあたって、みずからが「吃音のある人生を生きてきたことで、話せることの意味、思いを伝えられることのありがたさを実感できるようになっているのは間違いない」と記します。

<そしてその延長線上にいつもある感情、すなわち、当たり前に見えることも決して当たり前ではない、と感じられる気持ちこそ、吃音と対峙(たいじ)する日々の中で私が得た何よりも大切なものなのかもしれないといま思う。>

このように結びます。

人と人とがつながり合うことの尊さ、かけがえのなさを、逆説的に、しっかり浮かび上がらせた1冊として、今回は本書を取り上げたいと思いました。

2019年3月28日

ほぼ日の学校長

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。