ほぼ日の学校長だよりNo.88

「神田神保町の幻影」

待合せの時刻よりも少し早めに着いたので、久々に神田神保町(じんぼうちょう)をぶらぶらしました。

ロシア料理を初めて食べたのも、神保町のお店でした。いまはもうなくなりましたが、その「バラライカ」のことを、片岡義男さんが回顧しています。

<かつてはあったが、いまはないもの。バラライカというロシア料理の店は、もはや跡かたもない。バラライカはここにあったと、いまならまだその位置を正確に指さすことが出来るが、やがてそれも不可能になるだろう。二十代の僕は週に一度はここで夕食を食べた。三人の楽士が演奏し、夕食の客に音楽を提供していた。この演奏は、日本におけるポピュラーなロシア民謡の正調だった、と僕は思う。>(『音楽を聴く2――映画。グレン・ミラー。そして神保町の頃』東京書籍、2001年)

初めてこのお店に入った夜、ちょっとしたハプニングがありました。けれども、その時の給仕人のふるまいが、場馴れしていてさりげなく、落ち着いたプロの対応でした。何を食べたか以上に、それが印象に残りました。1972年、大学に入ったばかりの4月です。

古書店街としての神保町には、すでに何度か来ていました。古書店がズラリと軒を並べた壮観な光景に興奮し、駿河台、淡路町(あわじちょう)、錦町(にしきちょう)、小川町(おがわまち)、美土代町(みとしろちょう)など周辺の地名を覚えるのも楽しくて、来るたびに親しみがわきました。

バブル崩壊後の90年代には、永井龍男さん(1904年、東京市神田区猿楽町一丁目二番地に生まれます)の『東京の横丁』(講談社文芸文庫)を手がかりに、「山の手の神田」と「下町の神田」をぶらぶらするのが、ちょっとしたマイブームになりました。

<‥‥町としての特徴としてはその頃から学生の数が多く、したがって種々の学校、書籍商、下宿屋が眼に立ち、書籍商の中でも古本屋の店続きは神田の名物として今日も有名である。さらにミルク・ホール、手軽なカツレツとライスカレーの洋食屋、しるこや、そばやののれんなど、その上夜は夜で古本屋の前に三銭五銭均一の露天の古本屋が店をひろげ、油臭い今川焼を古新聞にくるんで売る店が、柳並木の下にほの暗い灯をともしていたりしたが、一方駿河台上には全国的に著名な各科の病院が点在し、学者や政治家の邸宅が多く、小松宮家の古風な洋館や西園寺公望の大邸宅のように樹々の植込みを背景に、請願巡査に門内を守らせるような規模の大きな建物も少くはなかった。こうした場所は「お屋敷町」と呼んだ。>(永井龍男前掲書)

今回の神保町訪問は、いずれ「ほぼ日刊イトイ新聞」で公開される対談企画のためですが、収録場所が「茶房 神田伯剌西爾(かんだぶらじる)」だったので、久々に懐かしい路地に足を向けました。喫茶&酒房「ラドリオ」、喫茶&世界のビール「ミロンガ・ヌオーバ」の看板が並ぶ、昔ながらの狭い通りです。

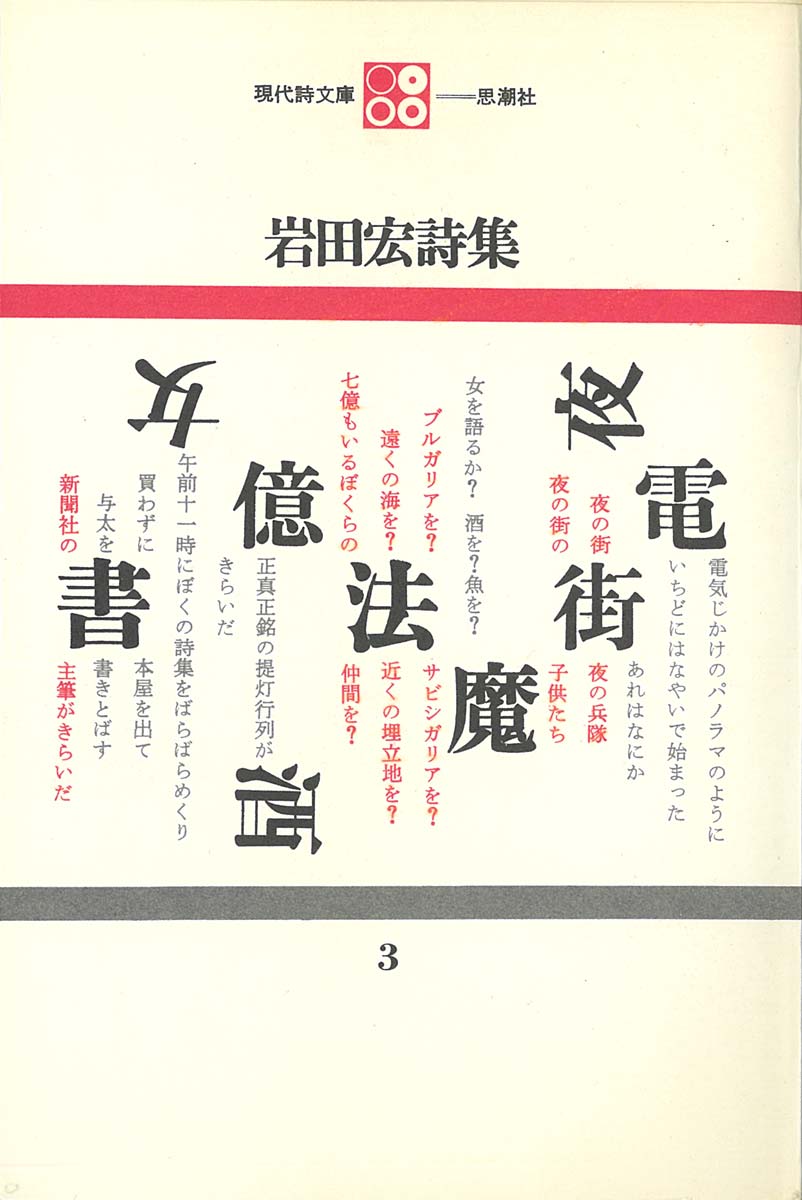

大学3年生の頃、敬愛する詩人に連れられて、初めて「ラドリオ」に来ました。岩田宏さんの代表作「神田神保町」の話をした時に、「じゃ今度、君をラドリオに案内しよう」と言われたのです。

<神保町の

交差点の北五百メートル

五十二段の階段を

二十五才の失業者が

思い出の重みにひかれて

ゆるゆる降りて行く

風はタバコの火の粉をとばし

いちどきにオーバーの襟を焼く

風や恋の思い出に目がくらみ

手をひろげて失業者はつぶやく

ここ 九段まで見えるこの石段で

魔法を待ちわび 魔法はこわれた

あのひとはこなごなにころげおち

街いっぱいに散らばったかけらを調べに

おれは降りて行く>(岩田宏「神田神保町」冒頭部分、詩集『いやな唄』所収)

これに続くのは、

<神保町の

事務所の二階の

曇りガラスのなかで

四十五才の社長が

五十四才の高利貸と

せわしなく話している

電話がしぶきを上げるたびに

番茶はいっそう水くさくなり

ふたりはたがいに腹をさぐって

茶よりも黄色い胃液を飲みほす>

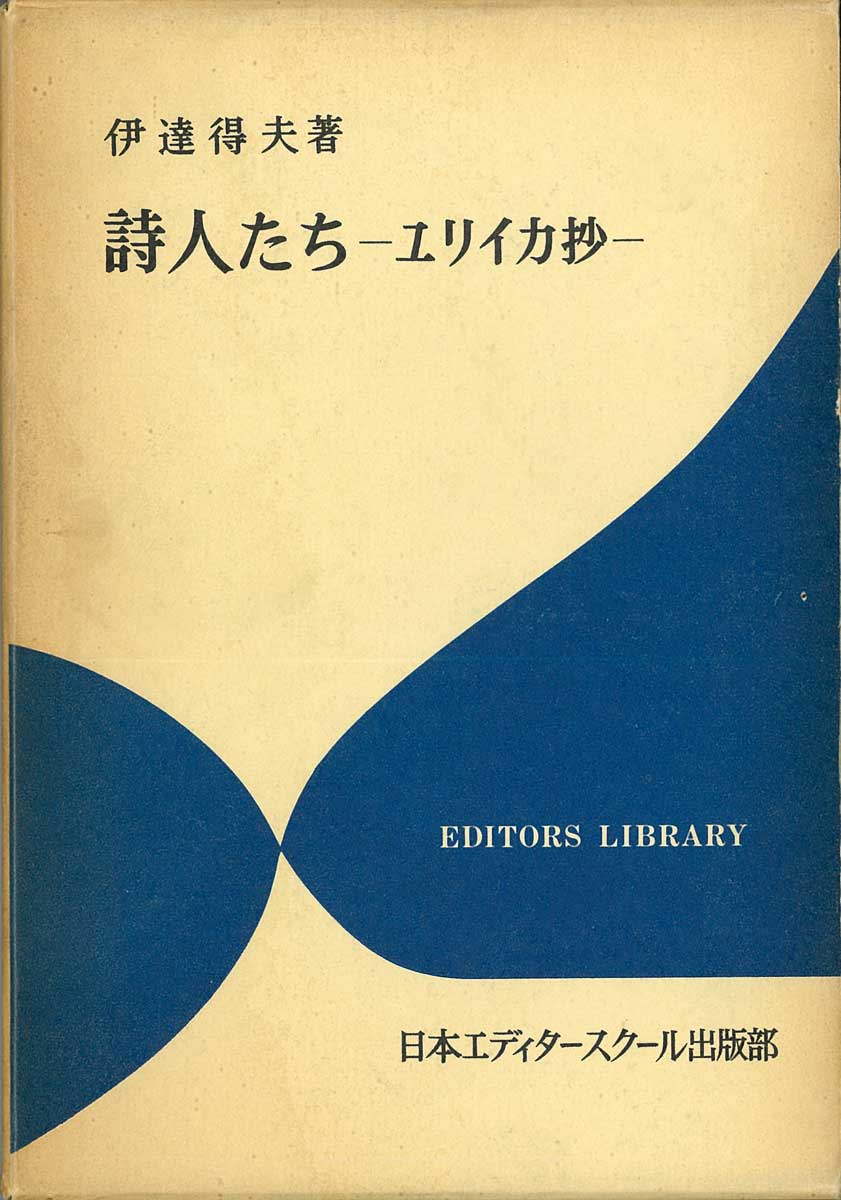

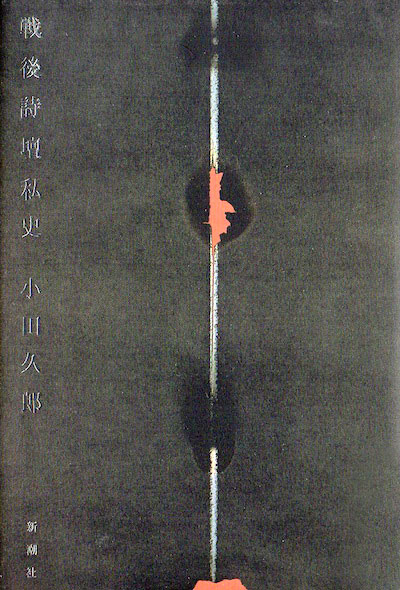

その“事務所”というのが、「ラドリオ」の向かいの(つまり「ミロンガ」のある)建物の2階にあったことを教えられました。そこは、建物の所有者である家主・森谷均(もりやひとし)さんが経営する昭森社(しょうしんしゃ)、伝説的編集者であった伊達得夫さんの書肆ユリイカ、小田久郎(きゅうろう)さんの思潮社という、現代詩の揺籃期をリードした3つの出版社が、1台の電話をつかって共同オフィスにしていました。

「昭森社ビル」と呼ばれていましたが、もちろんユーモアです。戦前に建てられた古い木造建築です。

伊達得夫さんの『詩人たち――ユリイカ抄』(日本エディタースクール出版部)は、40歳で亡くなった伊達さんの軽妙なエッセイを収めた名著です。その中に「階段」という1篇があります。

<神田の露地裏。両側を喫茶店にはさまれたガラス戸。あけると急角度の階段が二階に通じている。そこにある、いくぶん床が北側に傾斜した一室がぼくの――いやぼくたち極小出版屋の共同オフィスだ。一室に三社、ひしめき合って机を並べている。そして夕暮になると、別に何の理由もなしに、その三社が部屋で、しばしばワリカンの酒宴をひらくのだが――そんなある日のことだ。>

「まれに見る急傾斜の階段」を踏みはずし、二階から下まで「一段ごとに激しく尻をうちつけながら墜落していった」犠牲者があらわれます。その後も何人かがすべり落ちます。

<あるとき、ぼくはこの階段の数をかぞえてみた。十三段であった。十三階段! そして五年前と同じように極小出版業者であるぼくは明日も明後日もニュルンベルクの戦犯のように浮かぬ顔つきでこの不吉な階段をのぼって行くであろう。>

ユーモラスな伊達さんらしいエッセイですが、喫茶「ラドリオ」についても、当時の様子を綴っています。

<神田でただ一つ、舗装されていない道路がある。神田神保町ともなれば、倉庫と豆腐屋しかない小路でもちゃんと舗装されているのだ。なのに、その露地だけは忘れられている。区役所の土地台帳から落ちているのかも知れぬ。そしてこの露地を忘れているのは区役所だけではない。太陽もまた、この露地を忘れて地球をめぐる。(略)

喫茶店ラドリオは、この露地に沿っている。ラドリオだけではない。ミロンガという店もグレースという店も、やはりこの幅一間、長さ一町ほどの、この露地にある。それぞれのローマ文字の軒燈は異国風な雰囲気をつくっているが、しかし、もはや誰も、その異国風にだまされはしない。

ぼくはラドリオの椅子に毎日三時間くらいは腰をおろしている。ぼくに向い合っている人は、毎日違うのだ。ぼくのオフィスもまたこの露地にあって、そこがあまりにも狭いので、応接室として、ラドリオを利用しないわけにはいかない。そして出版なぞというものは、人と応接するのが最大の仕事だろう。コーヒーを啜り、煙草をふかし、かわりばんこにトイレットに行ったりしながら、ぼくは相手の話を聞いている。相手は殆ど若い詩人たちである。>(「喫茶店・ラドリオ」、前掲書所収)

一番遅れて三社共同オフィスに参加した思潮社の小田久郎さんも、回想録『戦後詩壇私史』(新潮社)の中で、この不思議な寄り合いオフィスのことや、伊達さんの思い出話を綴っています。そこに紹介されている草野心平さんの文章を孫引きしてみます。

<昭森社の社屋に、社屋といっても畳数にしたら六枚か七枚ほどの板の間に、板の間といってもはげちょこの板の間に、昭森社とユリイカと思潮社と日本に於ける三大詩書出版社が、夫々一つ位ずつの机を並べていたのは、一種の摩訶不思議であった。少し大袈裟に云えば世界中にこんなところは恐らく何処にもないだろうと思う。ないに違いない。云わば日本現代詩書出版のルツボの感があった。あのすすぼけた階段を、殊に戦後の優秀な詩人たちの、どれだけのスリッパや素足があがったりさがったりしたことか、数えきれまい。もういまとなっては日本詩史の博物館みたいなものだ。>(草野心平「最後の頃の森谷均」、「本の手帖」別冊「森谷均追悼文集」1970年5月)

伊達さんは1961年に病に倒れ、それとともに書肆ユリイカは消滅します。バルザックによく似た風貌と陽気な人柄から「神保町のバルザック」と異名を取った森谷均さんも、1969年に亡くなります。小田さんの『戦後詩壇私史』には、木原孝一氏の「戦後詩物語」の最後の一節が引かれています。これも孫引きしてみます。

<ユリイカの伊達得夫も死んだ。昭森社の森谷均も死んだ。小田久郎は思潮社を引き連れて水道橋に移っていった。いまあの神田村の詩壇王国には、おそらくなにも残っていないだろう。だが、私には見えるような気がする。いまもなお、無名の詩人たちのために、原稿の字句をひとつひとつ数えながら、こつこつと詩集をつくっている神田村の村長、そして和製のバルザック、森谷均の後姿がはっきりと見えるような気がする。>

この稀少な記憶の世界に私をつないでくれた詩人も、もうずいぶん前に亡くなりました。急傾斜の階段をのぼったり降りたりした飯島耕一、大岡信さんらの若い詩人たちも、一人、二人と鬼籍に入っています。

けれども、いまだにラドリオの路地に足を踏み入れると、70年近くも昔、ここへ足繁く通ってきた人たちの詩的青春の名残りのようなものを感じます。彼らの笑い声が聞こえ、息づかいが伝わってくるような、そんな気がしてなりません。

この一角が、バブル期の疾風怒濤(しっぷうどとう)にもめげず、再開発の流れにもくみせず、いまなお「記憶遺産」として存続していることに、心の中で拍手を送りたいと思います。

2日後、改めて神保町に行きました。今度は「ラドリオ」に入って、昔ながらの椅子に腰をおろし、久々にウィンナーコーヒーを飲みました。

2019年7月4日

ほぼ日の学校長

・Hayano歌舞伎ゼミの最終回授業が、ほぼ日の学校オンライン・クラスに公開されました! これを見てから歌舞伎に行くと、さらに楽しめるかもしれないですよ。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。