ほぼ日の学校長だよりNo.121

植え付けられる言葉

津村節子『果てなき便り』(文春文庫)が今月、文庫化されました。買い求めて、さっそく読みました。

前々回(No.119)に紹介した『破船』(新潮文庫)、『三陸海岸大津波』(文春文庫)の作者である吉村昭さんと、妻の津村節子さんとの出会いから、夫婦になってともに暮らし、そして死別するまでの歳月が、二人のかわした手紙やはがきを軸にしながら語られます。

夫婦そろって作家といえば、曽野綾子・三浦朱門、小池真理子・藤田宜永、小野不由美・綾辻行人、川上未映子・阿部和重というように、わずかとはいえ例がないわけではありません。“おしどり夫婦”というより「同志にちかい」という言い方を、このなかの何人かから聞きました。

「お互いに相手の作品は読まないことにしてるんです」と、何度か吉村さんは照れくさそうに言いました。たぶんそうだと思いますが、そうでないかもしれません。

本書は、冒頭から驚かされます。2006年夏に吉村さんが亡くなり、6、7年後のことになります。

<書斎の整理をしていた時、プラスチックケース二列三段の引出しの中に、吉村昭から北原節子宛、つまり結婚前の手紙、吉村節子宛の結婚してからの手紙が、ビニールの袋に分けてはいっていることを発見した。それと殆(ほとん)ど同量の私から吉村宛の手紙が結婚前と結婚してからのものとあった。(略)

夫婦間の手紙やはがきがこんなに沢山出てきたのには、全く驚いてしまった。>

結婚前の吉村さんからのものが79通、結婚後に吉村さんが長期取材の旅先から出したものが30通。それに、津村さんから吉村さん宛てのものがほぼ同数。投函しないで「お互いに手渡していた」ものも含まれます。

<私はそれらを全部蔵(しま)い込んであったことを、家の整理をするまで全く忘れていた。吉村から私宛の手紙やはがきがとってあるのはとにかく、私が吉村宛に出した書簡類があることは、かれもそれらを破棄せずに蔵い込んでいたということである。>

この事実に、まず驚きます。若い時は何度も引っ越しているにもかかわらず、処分もされず、散逸もせず、きちんと整理して保管されていたというのが奇跡のようです。

書いた、それを受け取った――これが、大切な記録=証(あかし)のように思えたのでしょう。こういう経緯そのものに、夫婦のかたちが見えてくるような気がします。

さて、その吉村さん、津村さんが出会うのは、昭和26年に、津村さんが創設2年目の学習院大学短期大学部に入学し、大学のほうの文芸部に入会しようとする時です。短大の教授から、文芸部の委員長だった吉村さんを紹介されます。吉村さん24歳、津村さん23歳。ともに他の学生より年かさです。

昭和2年生まれの吉村さんは、旧制中学2年生の時に肋膜炎をわずらい、5年生の夏に再発、そして3年後の学習院高等科の時に喀血(かっけつ)して肺結核になります。この時、東大医学部附属病院分院で胸郭成形術を受け、左胸の肋骨5本を切除します。後に執刀医に再会すると、「同じ手術を受けて、いま生きているのは吉村さんだけです」と言われます。

<幸いにして、多分に実験の趣きのあった手術を受けて死をまぬがれはしたが、体はただ生きているというだけの弱々しさで、いつ再発するかもわからぬ不安にとりつかれていた。>(「私の仰臥漫録(ぎょうがまんろく)」、『わたしの普段着』所収、新潮文庫)

こうして5年遅れの大学2年生の時に、初めて津村さんと出会います。両親は、吉村さんが17歳の夏に母親が、18歳の冬に父親が、あいついで終戦前後に病死しています。

一方、津村さんは昭和3年生まれですが、12年に母親が、19年に父親が死去。戦時下は勤労奉仕や、学徒報国隊として軍需工場で働き、女学校は4年生で繰り上げ卒業。空襲が激しくなり、母親の実家がある埼玉県入間川に疎開しますが、そこで母代わりだった祖母が急死し、戦後は目黒の焼跡に建ったバラックのドレスメーカー女学院に通い、卒業後に入間川で洋裁店を開きます。

店は大繁盛だったそうですが、新聞で学習院に短期大学部設立の記事を見るや、高校卒業の認定試験を受け、昭和26年に2期生として文学科国文学専攻に入学します。

ただでさえ食糧難で、誰もがなりふりかまわぬ暮らしをしていた敗戦直後に、弟の献身的な看護に支えられ、寝たっきりの生活を続けていた吉村さんと、やはり両親はなく、3人姉妹で力を合わせ、疎開先で洋裁店を切り盛りしてきた津村さん。

寝たきりの“僕”が、弟と手伝いの少女と

3人で暮らしていた時代を描いた

「さよと僕たち」が収められている。

寝たきりの“僕”が、弟と手伝いの少女と

3人で暮らしていた時代を描いた

「さよと僕たち」が収められている。

二人に共通していたのは、こうした逆境にもめげず、文学への情熱をひたすら燃やし続けていたことです。知り合って間もなくやりとりされた手紙があります。

<僕はやります。

文学はつきつめた戦ひです。孤独に徹した仕事です。

机の前で万年筆を少しづつ動かしてゐる時間が僕の時間なのです。あゝ、よく生きてやがる! と思うのもこの時間です。

人間によくも文学と云ふ仕事を与へてくれたものです。>

当時は“死病”とされた肺病上がりの吉村さんにすれば、「よく生きてやがる!」はまさに実感です。

<何の因果で小説などにとりつかれて了つたのか、名もなさず、仕事も残さず、くち果てて了ふかもしれないけれど、これは自業自得で何とも仕方がありません。女には家庭にはいつて良い子を育てて、やがて孫を抱き、静かに死ぬのがしあはせなのかもしれませんが、女だてらにいのちをかける仕事、情熱を注げる仕事がほしくて、ほかのものはみんな捨てて了ひました。>

「女だてらにいのちをかける仕事、と書いているのは、呆れたものであるが、当時本人は本気だったのである」と津村さんは回想します。

こうして二人が2年後の昭和28年に結婚し、ともに小説家として一家をなしていくのは、いまから見れば必然の糸に導かれたようにも思えます。ただ、その時に未来が予測できるはずもありません。吉村さんは記しています。

<‥‥私の家には文学に親しむどころか、それを好ましくないものとする空気があった。私が大学を中途退学した時、三兄が私たちの家系には文学に従事する基本的なものは皆無で、小説を書きたいなどと考えてはならぬ、と激しくいましめたのは家風そのものによるものであった。

そのような家に生れ育ちながら、私がなぜ文学を志し、そのことに自分のすべてを注ぎこんできたのか。肺結核の末期患者として死と隣接するところまで行ったからか、と思いはするものの、それは後になってからの自己解釈で、私にはわからない。>(「家系というもの」、前掲書所収)

結婚の翌年、兄の紡績会社を辞めた後、自分で始めた商売につまずき、夫婦そろって東北・北海道の見知らぬ町々を行商して巡り歩きます。大量のメリヤス製品を抱えて売りさばく、新婚旅行ならぬ“旅あきない”です。

<行商の旅から帰った昭和二十九年の大晦日。吉村は放浪の旅のあいだ音信をしなかった兄たちに無事に帰った挨拶に行った。私は、両親をなくしたため姉が戸主になっている実家へ行って、長い間消息不明だった事情を説明した。その時、義兄と姉が、そんな無謀な男とはすぐ別れなさい、と言ったのに対し、あの人は、ひょっとするとひょっとするかもしれない、と私は言ったらしい。

そして思いがけなく、吉村の「鉄橋」が第四十回芥川賞候補になったのである。>

ここからも険しい道は続きます。吉村さんは三回、芥川賞候補になりますが、受賞にはいたりません。

<現在のように文学賞が多くて、応募する各分野の賞がいくらでもあり、一作で文壇の花形になる時代ではなかった。文学志望者は十何年も日の目を見ることのない同人雑誌に書き続けていた時代で、才能がありながらチャンスに恵まれずに消えて行った仲間の死屍累々(ししるいるい)を目のあたりにしてきているのである。>

<同人雑誌に作品を書くことを吉村は、絶海の孤島から、手紙を入れた壜を流すようなあてどないことだ、と書いており、私は浜辺の砂地に文字を書き、波が寄せる度に消されてしまう心もとないことだと思っていた。(略)ただでさえ年を重ねていた二人が、お互いに十二、三年も同人雑誌に小説を書き続けてきたのである。>

その間、津村さんは少女小説を書きながら生活を支え、同人雑誌評に批評が出るのを頼みに、研鑽に励みます。そして直木賞候補3回、芥川賞候補1回の後、昭和40年に芥川賞を受賞します。吉村さんに先んじた恰好です。

夫の死後5年を経て書かれた吉村昭さんとの闘病の日々

夫の死後5年を経て書かれた吉村昭さんとの闘病の日々

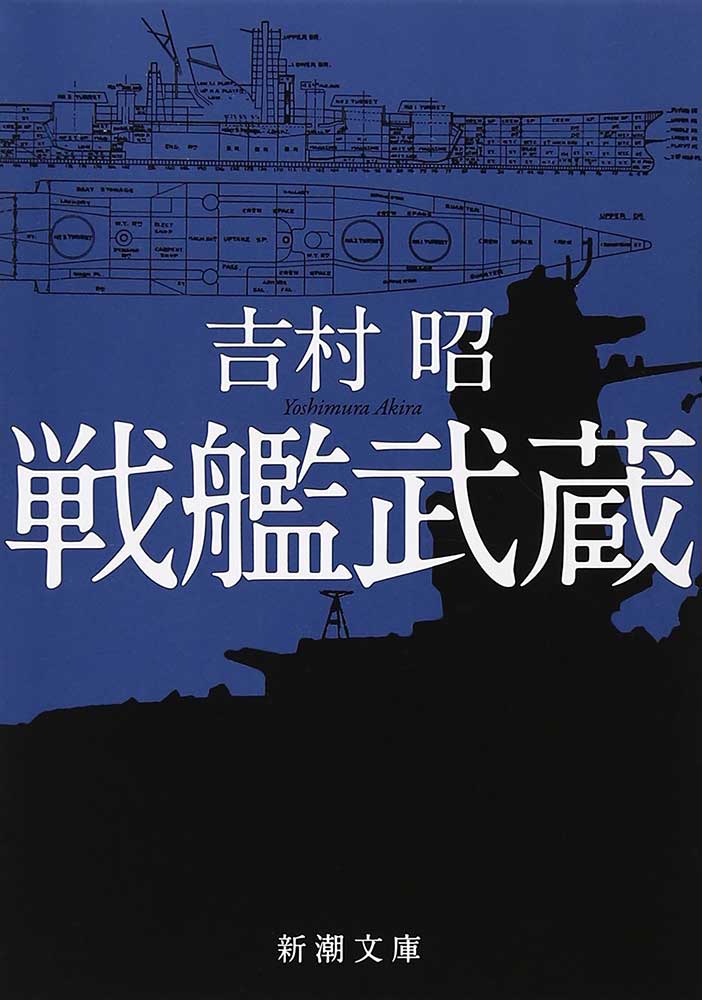

吉村さんは翌昭和41年6月に「星への旅」で第2回太宰治賞を受賞し、同年「新潮」9月号に代表作「戦艦武蔵」420枚を一挙掲載して注目されます。夫婦そろって作家の地歩を、ここでしっかり固めます。

それ以降の手紙は、吉村さんが復帰前の沖縄にひと月滞在した時や、心臓移植の取材で南アフリカとニューヨークを訪れた際のものが紹介されます。旅の心細さを訴えて、便箋半分に「帰りたい、帰りたい、帰りたい」と綴ったものもありますが、基本的には留守宅の妻、息子、娘を気遣い、励ますような文面です。

今回、本書を読んでみて、この持ち重りのするような感動が、どこから来るのだろうかと考えました。いろいろ理由は浮かぶのですが、ひとつには手紙という形式が大きな役割を果たしているのではないかと気がつきました。

メール全盛で忘れていた、書簡ならではの手触り感。デジタルの文字入力では伝わらない、手書きならではの温かさ。

吉村さん、津村さん、ともに万年筆で書いたはず。指先で「打つ」「押す」のではなく、丁寧に、個性のある肉筆で――。書き手の息遣い、ためらい、決意、ユーモア、思いの丈のすべてが文字の向こうに浮かんで見えます。

さらに、その書簡を原稿用紙に書き写し、津村さんは本書を著します。メールのデータを貼り付けるのと、どこがどう違うのか? 情報処理という点では、同じ動作かもしれません。しかし、書き写すことに投じられた時間の価値を思うのです。

効率性、機能性、スピード重視の現代社会の真逆をいく、豊かな時間が流れています。手紙を整理し、過去の言葉をたどりながら、そのなかをいま一度生き直し、記憶を蘇らせる作業です。その静かな充実を、津村さんの筆致に感じます。

最後に、吉村さんが金庫に入れていた「家訓」と「遺言」、そして「節子さんへ」と宛名書きした手紙が紹介されています。

<小説を書いているだけの文学青年だったら、こういう家訓はなかっただろう。兄の会社の専務取締役をしていたから、世間が見えていたのである。>

あえて内容は省略しますが、いずれも吉村さんらしい文章です。そしてもう一通、「節子さんへ」と上書きされた200字詰めの原稿用紙1枚が折りたたまれています。

<節子さんへ

一、恩賜賞、芸術院賞受賞、芸術院会員である矜持を常に持ち、それにもとることのないよう日々過すこと。

一字一字丁寧な楷書で書かれている。

遺書と言えば、これが吉村の私への遺書である。>

(写真提供:文藝春秋写真部)

文字がキーボードを打って印字されたものならば、意味しか頭に入ってきません。肉筆で書かれていればこそ、言葉は深く心に植え付けられる気がします。

2020年4月16日

ほぼ日の学校長

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。