ほぼ日の学校長だよりNo.139

「火の車」から「学校」へ

<このとき、私は二十歳で、国立(くにたち)駅前の焼き鳥屋で酒を飲んでいる心平を見た。プロレスラーのような巨漢で、背中に放浪者特有の殺気があった。>

初めて詩人・草野心平を見かけた時の印象を、嵐山光三郎さんはこう書いています。傑作『文人暴食』(新潮文庫)の中の「草野心平――居酒屋詩人」の一節です。

<草野心平のことを吉本隆明は「不定職インテリゲンチャ」と呼んだ。>

この心平論の冒頭です。少し長くなりますが、続きをそのまま引用します。

<心平は、人間の存在と死をみつめ、富士山をたたえ、蛙(かえる)の詩を多く書き、居酒屋「火の車」を経営し、筑摩書房版『高村光太郎全集』を編集するいっぽうで『わが光太郎』(昭和四十四年度読売文学賞)という文芸評論を書き、昭和六十二年(八十四歳)には文化勲章を受章した。初期の心平の詩はアナーキズムに傾いていたから、評論家のなかには「ゴロツキ焼き鳥屋が転向して勲章をもらった」と悪く言う人もいた。しかし心平は多面体の人で、思想的側面のみで裁断することほどおろかなことはなく、時代にそっぽをむくかたちで都市に殉教した詩人なのである。心平の年譜は一編の作品のように波瀾(はらん)万丈である。>

まさに波瀾万丈、起伏に富んだ人生です。「それまでは花巻に住む一無名詩人であった賢治をこの世に出したのは、ひとえに心平の努力によるものであった」(同)ということも忘れてはなりません。賢治とは、もちろん宮沢賢治です。

詩人としての草野心平の存在感は、年々身に沁みるようになってきました。若い頃には気づかなかった詩作の比類ない大きさや、鋭敏な批評精神の働きに目を開かれることもしばしばです。

ただ、きょうは趣向の異なる食随筆『酒味酒菜(しゅみしゅさい)』(中公文庫)の話をしたいと思います。なぜか急に読みたくなって再読し、改めて感服したのです。この人でなければ書き得ない、詩魂にあふれたエッセイです。

10年ほど前、ある酒席で『火の車板前帖』(橋本千代吉、ちくま文庫)を知っていますか? と若い女性に尋ねられ、「いや、読んでません」と答えると、母親が愛読しているのでと言って、翌日、本を届けてくれました。

「火の車」とは、草野心平が1952年3月に、文京区小石川に開いた居酒屋です。店名は前年に出した随筆集『火の車』(創元社)から取っています。3年後に、新宿角筈(つのはず)の和田組マーケット内に移りますが、区画整理により建物が取り壊されることになって、翌56年12月に閉店します。

わずか4年の歴史ですが、伝説的な酒房です。近所の人たちや、学生、職人、勤め人、大学教授、編集者、そして女性客でも賑わったそうですが、居並ぶ酔客に、坂口安吾、檀一雄、高村光太郎、唐木順三、中島健蔵、青山二郎、河上徹太郎、林房雄、豊島与志雄、古田晁(筑摩書房の創業社長)といった常連がいます。

戦後文化人の居酒屋サロンといえばその通りですが、amazonにある本書の内容紹介が秀逸です。

<かつてこのように格調高くまたメチャクチャな飲み屋があったろうか。このように度外れの酔客がいただろうか。吹き荒れる酒の嵐。詩人・草野心平が開いた酒房「火の車」をめぐる、今は会おうとしても会えない魅力的な人々を、客よりほんの少し覚めた目で見つつ熱く生きた板前の、とってもたいへんだった夜また夜。>

草野心平と同郷(福島県、現いわき市)だという縁で、この居酒屋に板前として入った橋本さんが、身を挺して働いた4年間の思い出を、20年後に振り返った回想録です。

ともかく店主も加わって、連日連夜、痛飲、激論、乱酔、喧嘩、泥酔、撃沈‥‥が繰り返され、しばしば大立ちまわりも演じられます。「その喧嘩、俺に売ってくれ」と店主がカウンターを飛び越して、着流し懐手(ふところで)で真っ先に出ていきます。酒気、熱気むんむんのそのエネルギーが凄まじい!

もう、こんな場所はないでしょう。“殺気”をまとった文士たちも、すっかり影をひそめました。いまから見ると“異文化”そのものの解放区ですが、たまらない魅力があるのもたしかです。

店の名物は、心平さん(ここからは食いしん坊の話題なので、こう呼ばせてもらいます)みずからが独自に工夫し、吟味してきたメニューです。年季が入ったものばかり。

ユニークなネーミングのお品書きを挙げると、「冬」(豚のにこごり)、「ねしや」(豚の腎臓)、「どろんこ」(鰹の塩辛)、「雪由(ゆきよし)」(干鱈)、「雑色(ぞうしき)」(お新香)、「白」(冷奴)、「白夜」(スープ)、「北方」(にしんの燻製)、「十万」(数の子)、「美人の胴」(いたわさ)、「赤と黒」(品川巻き)、「ぴい」(ピーナツ)、「丸と角」(カルパスとチーズ)、「黒と緑」(ほうれん草のおひたし)などで、飲み物は酒の特級が「天」、一級酒が「耳」、二級酒が「火の車」、「鬼」が焼酎、「炎」がウイスキー、「麦」がビール、「泉」がハイボール、「〆切」が水(こちらは無料)といった具合です。

『酒味酒菜』には、どれも安くてうまくて栄養のありそうな料理の話が並びます。

<おれは喰う。

生まの牛(ギュウ)を。

馬刺(バサシ)を。

ニワトリの生まの刺身を。>

「おれは喰う」という詩の冒頭です。

<おれは喰わない。

うまいものをまずくしたもの。

おれは喰う。

うまいものならジャでも虎でも。>

心平さんは臓物好きです。豚の臓物、鶏の臓物、魚のわた。

<豚のかしらもその頃やっていたが、鶏のとさかと臓物が、私のところの花形だった。とさかは突き刺せばそれでいいのだが、にわとりのわたは大変だった。包丁で腹を切り、しごき、洗い、煮、それから適当に切って串に刺す。一と口に言えばそれきりだが、一と口に食えるまではひどく手間どってやりきれなかった。>

<わたといえば、あわびがいちばんだと思うが、戦後の食糧難のとき魚屋から買った魚のわたは、どんなものでも捨てずに食べた。フライパンで、サラダオイルか胡麻油でいためて、それを塩で味つけをする。どんな魚でも、みんな夫々(それぞれ)味が違うようにわたの味も全部違う。違うのが分るのは、味つけはどのわたも油と塩だけですませるからで、「かながらし」なら「かながらし」「鮟鱇(あんこう)」なら「鮟鱇」というようにみんな違った感じが出る。>

自分以外の家族がみんな、何かの「わたを食って‥‥あたって弱った」と書き、「新しい試みに冒険はつきものだから仕方がない」とも。

食材に対する貪欲さ。「喰う」ことへのただならぬ執念、執着には、頭が下がります。

<前橋にいた頃、鮭を一尾買ったことがあった。これを釘につるして、片面から食べていった。両面の肉を切りとると、こん度は尻っぽから中骨に進んでゆく。最後は頭になり、頭の最後は歯になって、その歯をこっちの歯でかみくだいて一尾の総ては終りになった。>

<鰯(いわし)の骨ごとはむしろ定石のようだが、秋刀魚の、とげっぽい骨ごとはあまり見かけない。だがあの脂身と骨の淡白さがまじって喉に運ばれるのは中々味なものである。>

<以前から私は天ぷらのえびでは尻っぽが一番うまいと思っていた‥‥。無論えびのからだもうまいにはうまいが歯ざわりがなんとなく不潔だ。そこへゆくと、あの尻っぽのパリパリした香ばしい味わいはなんともいえない。>

私もえびの尻っぽが好物ですが、食への心平さんの偏愛は、野バラのサンドウィッチなどの「花びらの味」「アケビの実」「ジコンボウ(きのこ)」「松本の馬肉」「血の料理」、そして「酒菜のうた」「わが酒」「山菜談義」と続きます。

ワイルドともまた違う無邪気な自然児。繊細な感性の持ち主です。

大根の葉っぱは糠漬(ぬかづ)けにして、細切りにした板昆布とあわせ、根生姜のおろしと七色をまぶしたほうじ茶漬けを好みます。

<蕪の葉っぱも悪くはないが、あのすべっこさが却っていけない。コクもすくない。大根の茎や葉っぱの生(う)ぶ毛(げ)の舌ざわりは、隔夜にしたときの味わいの相当大きな役割を演じているように思われる。>

当時の日本では珍しい生のライチーを何十年ぶりに食すると、戦前に18歳で中国へ渡り、嶺南大学(現中山大学)で学んだ時代を思い出します。

<表皮をむくと、忽然現われたむき出しの乳房のように、その、僅かに青味を帯びた乳白半透明な美しい肉が現われた。顔に近づけると、まるっきり昔とそっくりな甘ずッぱい何ともいえないコクのある匂いが鼻をみたした。(略)私の舌は三十年も昔のこのライチーの味をはっきり記憶している。その記憶に狂いをきたさないためにも、私はそれを直ぐには口に運ぶことをしなかった。眼と舌を、揃ってよろこばせる。このような高貴な果物が他にあろうとは私には思えない。>

旅に出る時は小さな茶カンを持参すると言い、「大概の宿屋では、お茶の入れ方が暴力的なので、‥‥遠慮しいしい、自分で勝手に入れさしてもらう」「いちばん大事なことは、なんでもない素朴な愛情」のかけ方ではないか、と述べます。

<愛情といえば私は死んだ母を想い出す。

母は客人に対して、

「おいしいですから、是非召し上がって下さいまし」

というようなことをいつでも言った。そして私などには、よそで出されたものは残さずにいただくんですよ、と少年の頃に言われたものだ。どっちにも共通して愛というものが土台になってるようだ。>

こうした感覚が、食へのこだわりにも垣間見えます。たとえば蓼科高原を歩いていて、季節はずれの山ウドを見つけます。「崖崩れの赤土をかぶって新鮮な芽が天の光にむかっていた」。

そこで、うぶ毛を生やした新しい葉っぱと、ほんの僅かの茎のところを丁寧にちぎり、山小屋に持ち帰って調理します。

<ウドの葉っぱも私は好きだ。私は山道を降って豆腐を買ってきた。豆腐の味噌汁と冷やっこ。葉っぱを微塵(みじん)にきざんで、よそったお椀の汁にそれをふりかけ、また冷やっこの薬味にする。手に持った黒塗りの椀から目覚めるような強い香りが靄のようにのぼってくる。瞬間私は、都のくいしんぼうの仲間のことを思いだし、やいどうだいと独り言を言いたくなったり、食べさしたいなあとも思ったりした。>

「やいどうだい」から「食べさしたいなあ」の心の動きに心平さんという人が見えるような気がします。手間をかけて鶏の臓物を仕込み、酒肴に工夫や研究を重ねて自分流の味を求め、料理に「愛」を注ぎます。

「火の車」名物の「牛の舌(タン)」も、心平流。

<先ず肉屋から舌を一本買ってくる。それを大鍋に入れて、舌が没するように水を入れて煮たてる。どの位煮るか。沸騰してから二十分ほどだろうか。舌の表皮のところどころが泡つぶのようにふくれあがる。火傷のときの水ぶくれのようなものである。そしたら鍋を火から離す。それからその水ぶくれの舌をザルに入れてさます。さましながらその表皮を全部指ではぎとる。はぎとったら今度は、カメでもセトヒキの容器でもなんでもいいから、二つ三つに大きく切ったのを入れる。これから味つけということになるが、夫々(それぞれ)勝手に自分の好みに応じてやるのが一番面白いのではないかと思う。私の場合の一つの試みを言えば、タンをつめたカメの中に醤油を入れる。味醂を入れる。胡椒を入れる。ちょっぴりの砂糖とちょっぴりの塩を入れる。味の素を入れる。香料を入れる。それだけである。つくってから四五時間でも食べられるし、四五日後なら猶更(なおさら)いい。

食べるときはそのタンを薄切りにして洋ガラシをつけて食べる。>

名文の極みじゃないかと思います。こんなレシピを書けるものなら、書いてみたいと思います。リズミカルで、手順、カンどころにいっさいムダな記述がないうえに、料理人の気持ちが入っていて、できあがりのいかにも美味しそうな感じが、夢見るように伝わってきます。

味と文章のミックスといえば、「火の車」の常連だった檀一雄さんが、あの『檀流クッキング』(中公文庫)で、「朝鮮雑炊」の紹介の最後に「心平ガユ」を加えています。

<ついでのことだから、草野心平流のゴマ油粥(かゆ)を指南しておこう。コップ一杯のお米を大鍋の中に入れる。洗うことも何もない。ただコップ一杯の米である。次にコップ一杯のゴマ油を入れる。続いてコップ十五杯の水をくわえる。そのまま、二時間ばかりトロ火で炊きあげて、ほんの少々の塩味を加えれば、これまた、おいしい心平ガユになること受け合いだ。心平ガユではあるが、出来そこないの心配(しんぺえ)はけっしてない。>

シンプルなところが心平流の持ち味です。

さて、「火の車」に続いて心平さんは、新宿御苑前で1960年6月に、バー「学校」を開きます。嵐山さんの本によれば、

<「学校」開店の日は安保改定の日で、心平は安保反対のデモに加わり、警視庁の前で土門拳(どもんけん)に会って、バー「学校」の案内図を配った。デモ隊のなかで知りあいを見つけると、案内図を配り、店の宣伝のためにデモに参加したようなものであった。>

とあります。バー「学校」では半年ほどバーテンダーをやったそうですが、次第に店には出なくなり、29年続いたその店も、1988年に立ち退きを迫られ、その年いっぱいで店じまいします。心平さんが亡くなるのは、同年11月12日。85歳でした。

それにしても、店名をなぜ「学校」にしたのでしょう? 「別に変哲もないバアである。けれども名前は一寸変っている」と述べています。それなりの思いがあったはず。命名の理由を調べてみたいと思います。

2020年10月1日

ほぼ日の学校長

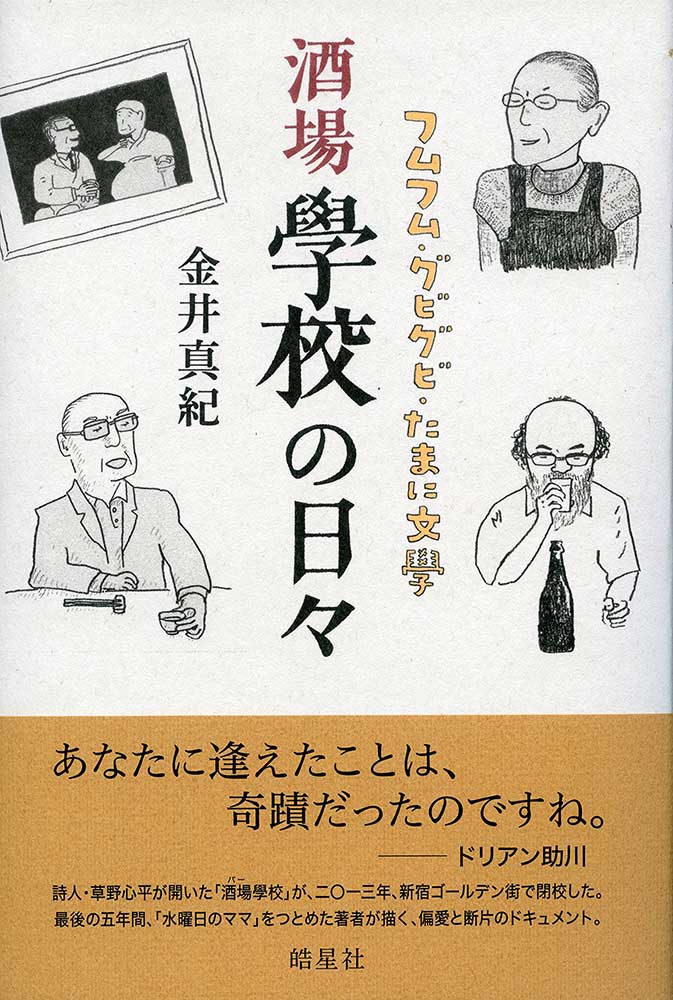

*この原稿を書き上げた直後、雷に打たれたように思い出しました。心平さん亡き後、1995年に、新宿ゴールデン街に復活した「学校」が、2013年に再び「閉校」するまでの最後の5年、「水曜日のママ」をつとめたライターの金井真紀さんから、その日々を綴った本をいただいていたのです。すっかり忘れておりました。早速拝読することにいたします!

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。