ほぼ日の学校長だよりNo.112

命をつなぐための「死」

「生きざま」も「死にざま」も、実は好きな言葉ではありません。だから、『生き物の死にざま』(草思社)という書名を聞いただけではスルーしていたかもしれません。

ただ、この著者、稲垣栄洋(ひでひろ)さんの植物エッセイには親しんできました。専門が雑草生態学という研究者。著書に『身近な野の草 日本のこころ』『身近な雑草の愉快な生きかた』(ともにちくま文庫)などがあります。

ちょうど昨年、ほぼ日の学校で「ダーウィン講座」をやりながら、同じ著者の『弱者の戦略』(新潮選書)を読みました。冒頭に、サッカーの往年の名選手、「カイザー(皇帝)」と呼ばれたフランツ・ベッケンバウアー(独)の言葉が出てきます。

「強いものが勝つんじゃない。勝ったものが強いのだ」

そして、生物たちの生き残りをかけた「弱者の戦略」がいろいろ紹介された後に、進化学の創始者であるダーウィンの「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」の言葉を引いて、著者が述べています。

<人類の進化をたどれば、私たちは常に弱者であった。弱者は常にさまざまに工夫し、戦略的に生きることを求められる。そして、他の生物がいやがるような変化にこそ、弱者にチャンスが宿るのである。

我々の祖先は変化を受け入れ、困難を乗り越えながら進化を遂げてきた。私たちは、そんな「たくましき弱者」の子孫なのである。>(あとがき)

さて、『生き物の死にざま』では、多様な生命の「最後の輝き」が29章の物語となって語られます。

淡々と、しかしあたたかく「死」のありさまを描く筆致に、たちまち引き込まれてしまいます。個々の生き物に寄り添うように、「死」の諸相が平易な文章によって綴られます。

1章が6ページ程度で短いのですが、ひとつ読み終えるごとに情景が鮮やかに目に浮かび、なかなか次に進むことができません。

最初の章は「セミ」を描いた「空が見えない最期」です。

<セミの死体が、道路に落ちている。

セミは必ず上を向いて死ぬ。(略)

仰向けになりながら、死を待つセミ。彼らはいったい、何を思うのだろうか。

彼らの目に映るものは何だろう。

澄み切った空だろうか。夏の終わりの入道雲だろうか。それとも、木々から漏れる太陽の光だろうか。>

思い出すのは、虫嫌いの人からよく聞かされる「セミファイナル」の恐怖です。夏の終わり、力尽きて死んでいると思ったセミの亡骸(なきがら)が、近づくといきなり翅をばたつかせ、「ジジジジジ!!」とけたたましく鳴きながら、のたうちまわるように暴れだし、心臓に痛いダメージを与えるという話です。

虫嫌いの「きらい!」をさらに助長するセミの断末魔のあがきを指して「セミファイナル」、別名「セミ爆弾」と呼ぶのだそうです。

それにしても、仰向けで「死」を待つセミは、いったい何を見ているのでしょう?

<‥‥仰向けとは言っても、セミの目は体の背中側についているから、空を見ているわけではない。昆虫の目は小さな目が集まってできた複眼で広い範囲を見渡すことができるが、仰向けになれば彼らの視野の多くは地面の方を向くことになる。

‥‥彼らにとっては、その地面こそが幼少期を過ごしたなつかしい場所でもある。>

「セミの命は短い」と言われますが、成虫になってからは1週間程度の命だそうです。最近の研究では、数週間から1ヵ月程度とも言われます。とはいえ、ひと夏だけの短い命。

もっとも、これは成虫になってからの話なので、幼虫時代のセミは、土の中で7年過ごすと言われます。一般的に短命な昆虫の世界では、セミはむしろ「長生き」の部類に入ります。

成虫になったセミは、子孫を残すためだけの存在です。オスのセミは大きな声で鳴き、呼び寄せたメスとパートナーになって、交尾を終えたメスは産卵します。それが、「成虫に与えられた役目のすべて」です。

<繁殖行動を終えたセミに、もはや生きる目的はない。セミの体は繁殖行動を終えると、死を迎えるようにプログラムされている‥‥>

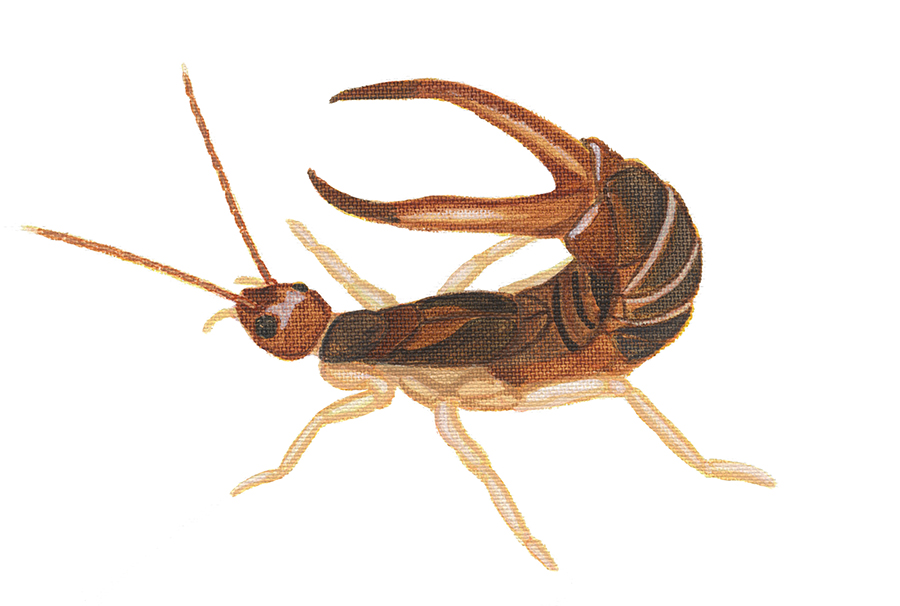

次に登場する「ハサミムシ」の母は、凄絶です。

<卵がかえるまでの間、母親は卵のそばを離れることはない。もちろん、母親は餌を口にする時間もない。餌を獲ることもなく飲まず食わずで、ずっと卵の世話をし続けるのである。(略)

そして、ついに卵がかえる日がやって来る。待ちわびた愛する子どもたちの誕生である。>

続く場面に、驚愕します。

<あろうことか、子どもたちは自分の母親の体を食べ始める。

そして、子どもたちに襲われた母親は逃げるそぶりも見せない。むしろ子どもたちを慈(いつく)しむかのように、腹のやわらかい部分を差し出すのだ。母親が意図して腹を差し出すのかどうかはわからない。しかし、ハサミムシにはよく観察される行動である。(略)

そんな親の思いを知っているのだろうか。ハサミムシの子どもたちは先を争うように、母親の体を貪(むさぼ)り食う。>

長く危険に満ちた旅の末、故郷の川をさかのぼり、卵を残すサケたちも、繁殖行動を終えた後は、オスもメスも死んでゆきます。

息絶えたサケたちの亡骸は、多くの生き物の餌となり、そうして分解された有機物を養分にして、たくさんのプランクトンが発生します。これが、生まれたばかりのサケの稚魚の最初の餌となるのです。

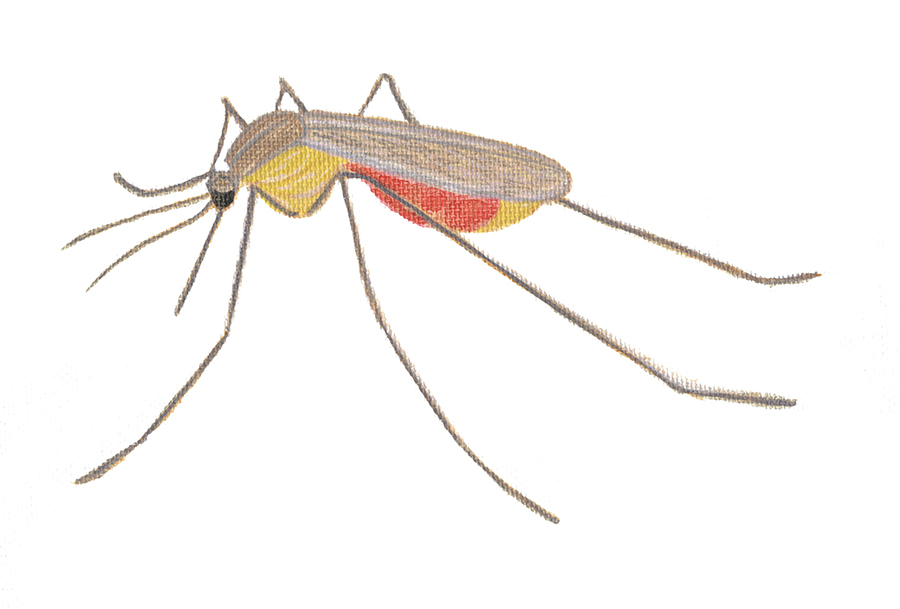

蚊の話にも感動します。メスの蚊の視点に立って眺めると、人間の血を吸うという“ミッション・インポシブル”に挑むヒロインの姿は圧巻です。

蚊はメスだけが、血を吸います。わが子のために、決死の覚悟で人間の家に侵入し、敵の防御網や蚊取り線香、殺虫剤の煙をかいくぐり、そっと人間の肌に着地して、気づかれないうちに血を抜き取り、さらにはそこから無事に脱出し、帰還しなければなりません。

さらに、産卵するのにふさわしい“汚い水”のありかを求めて、血を吸った後の重い体をふらふらと運ばなければなりません。これを現代の密閉された住環境と、都市化された空間で見事に成し遂げることは、ほぼ不可能なミッションです。

こんな危険を冒してまで「わが子のために命を賭ける」メスの蚊を、「不届き者め!」と両手で叩き、手の平の真っ赤な血糊を眺めつつ、ペチャンコになった彼女のカラダを「思い知ったか!」とばかり、ティッシュペーパーで拭き取るのは、いかにも無慈悲に思えてきます。とはいえ、ホトケになれるはずもなく、やはりパチンとやるのでしょうが。

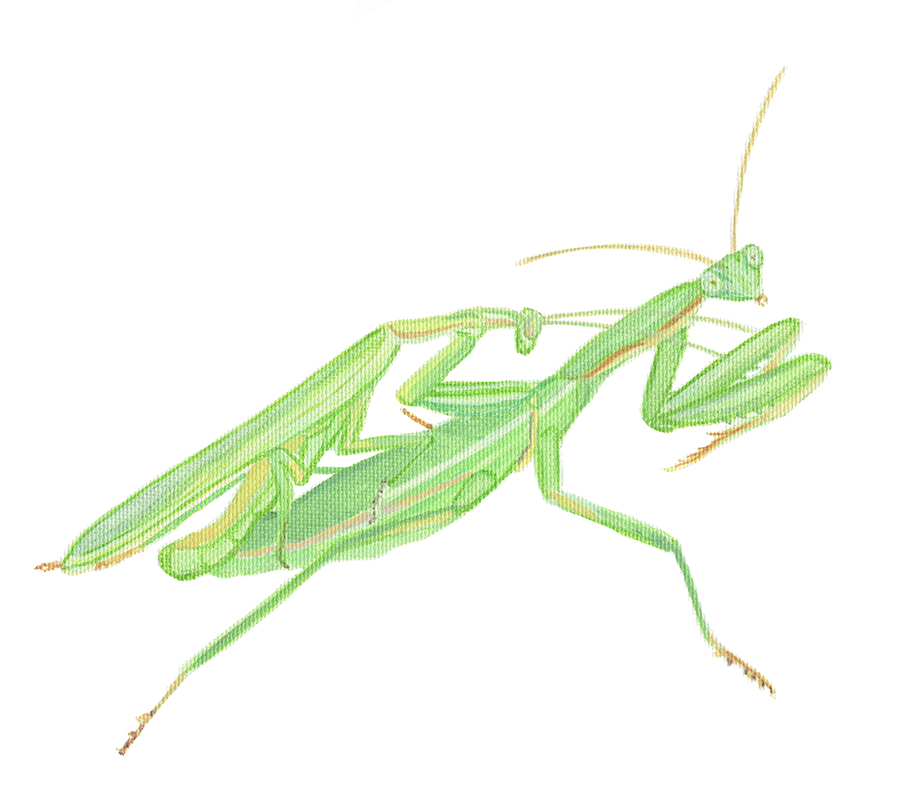

こうした例が続きます。「はかなく短い命」のカゲロウや、交尾の最中でもオスの体を貪り始める食欲旺盛なメスのカマキリ(驚くのは、頭をかじられながらも、決して交尾をやめないオスの執念!)。

交尾に明け暮れ死んでゆく有袋(ゆうたい)類のアンテキヌス。身を挺して卵を守り、無事に孵化(ふか)を終えるとともに、力尽きて死んでゆくタコの母。アリ、シロアリ、ミツバチなど巨大な組織力を動員して、子孫を残し、自らの遺伝子を次の世代につなぐ昆虫など、さまざまな生存戦略が紹介されます。

百獣の王であるライオンや、「どう転んでも、最後は食われて死ぬ」シマウマの晩年。イヌ、ニホンオオカミ、ゾウなどが、近づく死期を待ちながら、どのようにこの世を去っていくのかが描かれます。

単細胞生物は、ひたすら細胞分裂によって増えていきます。コピーを繰り返しながら増えていきます。元の個体と同じ単細胞生物が2つになるだけで、死んだ個体は残りません。生物学的な定義での「死」は、そこにありません。

<生命が地球に誕生したのは、三八億年ほど前のことである。すべての生命が単細胞生物であったこの時代に、生物に「死」は存在しなかった。

生物に「死」が訪れるようになったのは、一〇億年ほど前ではないかと考えられている。長い間、生物に死はなかったのだ。「死」は、三八億年に及ぶ生命の歴史の中で、生物自身が作り出した偉大な発明なのである。>(第14章「マリンスノー」、以下同)

<一つの生命がコピーをして増えていくだけであれば、新しいものを作り出すことはできない。さらには、コピーミスによる劣化も起こる。そこで生物はコピーをするのではなく、一度、壊して、新しく作り直すという方法を選ぶのである。>

<‥‥生命は元の個体から遺伝情報を持ち寄って、新しいものを作る方法を編み出した。これが、オスとメスという性である。つまり、オスとメスという仕組みを生み出すと同時に、生物は「死」というシステムを作り出したのである。>

なるほど、そうか。こうして生き物は、「変化を受け入れ、困難を乗り越えながら進化を遂げてきた」のだということがわかります。それが自然の摂理です。

一方で、その「死」の不条理にドキリとさせられる記述があります。生まれて4、50日で殺されることを宿命づけられた飼育動物のブロイラー(ニワトリ)や、実験動物として「死ぬことが彼らの仕事である」ハツカネズミの生涯です。

イヌを見つめる著者の心情にも打たれます。

1万年前といわれる牧畜の起源よりも早く、1万5000年ほど前の旧石器時代には、すでにイヌは人間と一緒に暮していたと言われます。野生のオオカミの集団の中ではおとなしく、リーダーに従順なオオカミが、現在の飼い犬の祖先です。空前のペットブームと言われる一方、毎日多くのイヌたちが「動物愛護センター」で最期を迎える事実は知られています。

<イヌとネコをあわせると、日本だけで年間5万頭が殺処分されているという。

人間をパートナーとして選んだイヌは、もはや人間なしには生きてゆくことができない。そして、これが、人間をパートナーとして選んだ動物が今、置かれている実情なのである。>

生き物の「死」を、わがことのように感じさせる著者の筆使いに感服します。そして、すべての生き物に通じるのは、はかない命を懸命に燃やし、次の世代に種のバトンをつなげようとする生き方です。

先の『弱者の戦略』で、最後に戒めが述べられます。人間はさまざまな困難を乗り越えて進化を遂げた「たくましき弱者」の子孫なのだ、と語った後に――。

<苦難の道を乗り越え、今や人類は万物の霊長として地球に君臨している。

しかし、けっして驕ることがあってはならない。道具と火の力を借りて強さを誇っているものの、人類は自然界では弱い存在である。もし、丸腰のまま大自然の中に置き去りにされたとしたら、人間ほど弱い存在はないだろう。

西洋の諺にこんな一節がある。

「一番強い者は、自分の弱さを忘れない者だ」>

生き物が生きてあることに目を開き、とりわけ私たち人間に厳粛な自覚を促す1冊です。

2020年1月30日

ほぼ日の学校長

生き物のイラスト:わたなべろみさん(提供 草思社)

*都合により次回は休みます。次の配信は2月13日です。

*ほぼ日の学校オンライン・クラスで「ダーウィンの贈り物 I」の講義が公開スタートしました。第1回は、長谷川眞理子さんによる、ダーウィン愛溢れる講義です。「ダーウィンさん、ありがとう!」

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。