ほぼ日の学校長だよりNo.110

世々舞いつぎ謡いつぐ

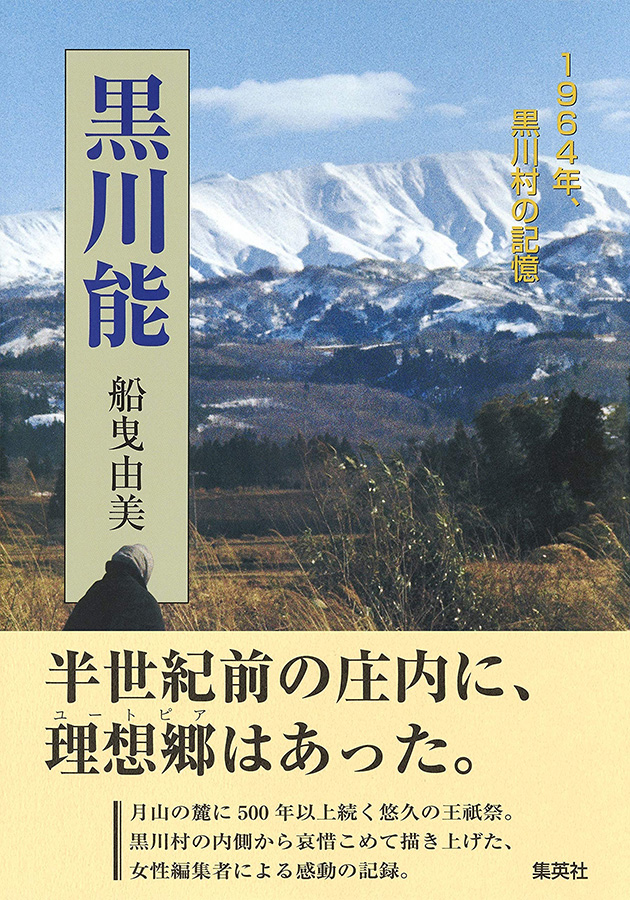

オリンピックがふたたび東京で開かれる2020年のお正月にうってつけの本を読みました。船曳由美『黒川能──1964年、黒川村の記憶』(集英社)という、奇跡のような1冊です。

雪降りしきるなかを村人がひとり歩く夢幻のような写真にのせて、「月山(がっさん)と黒川村に捧ぐ」の献辞があります。

雪深い黒川村

前回の東京オリンピックで日本中が熱狂していたあの年に、山形県・庄内地方に500年以上続く「黒川能」のことを著者は知ります。「北海道に更科源蔵あり、山形に真壁仁(まかべじん)あり」と言われた“野の詩人・真壁仁”の詩によってです。

しろき面(おもて)の翁(おきな) 粛々として舞ひぬ

くろき面の翁 嬉々として舞ひぬ

敬恭と感謝とかれにあり

喜悦と祝福とこれにあふる

どうどうたらりたらりら

ちりやたらりたらりら

(真壁仁「神聖舞台」より)

能は、3月の祈年祭、5月の例大祭、7月の羽黒神社花祭、8月の荘内神社祭典、11月の新嘗祭と四季を通じて催されますが、何と言っても圧巻は、2月1日から2日にかけて、夜を徹して奉納される「王祇祭(おうぎさい)」の演能です。

若い編集者だった著者は真壁さんに手紙をしたため、協力を仰ぎます。そして、その年の秋から1年がかりの取材が始まり、1966年の雑誌「太陽」2月号(平凡社)に「雪国の秘事能」という特集が組まれます。

誰もが「あの村はムリだ」と言い、「とくにカメラは絶対に許可しないのだそうだ」と口を揃えた「黒川能」の全容を、四季を通じた黒川人(くろかわびと)の生活の中にとらえた画期的な特集でした(撮影=薗部澄(そのべきよし)・島内英佑)。

その50年前の記憶をもとに、月山の麓に暮らす人々が、「天国よりも、生き生きと暮らしている」その姿と心を描き出した、著者にとっての「理想郷(ユートピア)」の物語が本書です。

月山と春日神社

著者の船曳さんは編集者の先輩として私がつねに仰ぎ見てきた人ですが、1964年当時は平凡社に入ってまだ3年目の“駆け出し”です。入社して2ヵ月目の見習い社員のとき、新しい雑誌名の社内公募に「太陽」と1行書いて出したところ、「なんとそれが選ばれた」という、自らが名づけ親になったその「太陽」編集部員でした。

<「太陽」はその前年の一九六三年六月に創刊された日本初の大型グラフィック雑誌で、創刊号の「エスキモー」をはじめ、「海の高砂族」「京都」「奈良」「ギリシア 聖火のふるさと」から「人類の夢とおそれ」といった壮大なテーマまで、当時活躍中の写真家のカラー写真で構成・展開する“特集”が評判であった。毎号、木村伊兵衛、土門拳、石元泰博、濱谷(はまや)浩、三木淳などの写真家がこぞって特集の撮影を競い、また、執筆者も多岐にわたることで他誌から驚かれていた。創刊一周年には「太陽賞」が創設され、その第一回受賞者が、いま自らを“天才アラーキー”と呼び、活躍している荒木経惟(のぶよし)である。>

たまたま地方書店の店先で手に取った、この雑誌の写真の素晴らしさに目を奪われ、「少年マガジン」「少年サンデー」などの漫画雑誌と併せて、小学4年生(私のことです!)がいきなり「太陽」を定期購読したというのも、考えてみれば不思議な話です。

当時は“高度経済成長”のまっただ中。家の前の原っぱにアスファルト舗装の道路が敷かれ、コンクリートづくりの集合住宅が次々に建てられてゆく時代でした。日本列島全体がうなりを上げて改造されていく、大土建ブームの時代です。

そして農山村、特に東北地方の農家から一家の主(あるじ)である男たちが、冬場の出稼ぎに、東京のビル建設や道路工事に出てくるニュースが伝えられ、それがなんだか切なく感じられたものでした。子ども心にも“失われていく何か”に、微かな痛みを覚えたのです。

「太陽」の初代編集長は、のちに民俗学者、地名学者、作家、詩人に転じる谷川健一さん。それまでに民俗学者の宮本常一さんと『風土記日本』や『日本残酷物語』などの名シリーズを手がけた伝説的編集者のひとりです。

その谷川編集長に、著者はいつも言われていたというのです。「日本列島に息づいて暮らしている人間の実像に迫ることが、なによりも大事なんだよ」と。

日本のどこか、地方の村で、節目節目に行われる伝統行事や祭りを取材して、「太陽」の特集としてまとめることはできないか──著者の思いは日本の農村に向けられました。

そのとき出会ったのが、農民の伝統芸能である「黒川能」です。旧暦の正月にあたる2月1日の夜から2日にかけて、黒川村の春日神社の御神体である「王祇(おうぎ)様」を、上座と下座の2軒の「当屋(とうや)」──「神宿(かんやど)」となる氏子の家──にお迎えし、その御神体の前で能を奉納するのが「王祇祭」というお祭りです。

春日神社舞台

1日夜、演能のはじめは「大地踏(だいちふみ)」。ひとりの幼童が当屋の舞台四方を踏みしめ、黒川村の地霊を呼び覚まし、五穀豊穣を願います。神の子の出現です。

最初の演能「大地踏」

続いて、「翁」と「三番叟(さんばそう)」。さらに、能5番、狂言4番を徹宵(てっしょう)で2日朝まで奉納します。異国の神や桜の嵐山に遊び舞う神。修羅物の武将が現われ、豪華な能装束に身をつつんだ高貴な女性が登場します‥‥。

「所仏則の翁」

老いも若きも、男も女も、村をあげて祭りを楽しむ。舞台を囲んでは、村人たちが総出で作った凍(し)み豆腐が振る舞われ、酒を酌み交し、ご馳走に興じる──歌舞饗宴の2日間です。

<りうりやうとひびく笛の音をきけ

けふ春日の森の王祇まつり

農神にいつく収穫まつり

すぎし春秋はねぎらはれ

あらたなる豊の年ふたたびめぐれよと

身をすすぎ

食をきよめ

ふるき仮面と衣装をよそひ

たのしきほめうたくちずさむ>

(真壁仁「神聖舞台」)

そして、舞台で奏でられる囃子の響きや謡の声は、かなたに聳(そび)える白銀の月山へ立ち上っていきます。

「野宮」後シテ

本書を「第一級の民俗学的な記録」、「資料的価値が極めて高い」と評する声を先に聞いたせいで、かなり身構えて読み始めました。ところが、著者の狙いは違っていました。むしろ1章1章、丹精こめて紡ぎあげる連作短編のような物語にしたかったことがわかります。『遠野物語』ならぬ『黒川物語』。

半世紀前にはたしかにあった、東北の村の集合的な伝承の世界を愛(いと)おしむように描き尽くそうとしたことが伝わります。

村人の会話はすべて「──」の後に続きます。

──何事も御神事だからの‥‥

──これで家さ帰(けえ)ると寒(さぶ)くての、たまらねえ‥‥

──いい、これだば上等だ。熱(あ)っちゃくて、味もいい

個人のカギカッコの発言ではありません。集合的な人格が「黒川人」として、著者をして語らしめているのです。

王祇様降ろしの行列

ちょうど今頃、1月の半ばともなれば、17日に春日神社で「十七夜祭(じゅうしちやさい)」という儀式があります。1月3日の「興行(こぎょう、王祇祭にむけてさまざまな行事が興される日)」から半月がたち、あと半月で春日神社から当屋へ王祇様が渡るというタイミングです。

1月3日の「興行」

この夜は、今年の当屋2軒と新入りの当屋候補4軒が、能太夫や神職たちと盃を交わして祝い合います。別称「酒競(さかくら)べ」。この清宴のならわしを読むだけでも(詳細は省きますが)、ほっこり身のうちから温まってきます。

「酒競べ」が終われば、村中が熱狂する「豆腐炙(あぶ)り」です。ぼうぼうと薪が燃えさかる幅1メートル余、長さ4メートルもの大きな炉のまわりに、2、30人が坐りこみ、青竹を手にします。炉のふちに盛り上げた白いおからの上に豆腐を刺した杉串がギッシリと並び、それが炉の炎でキツネ色に焦げていきます。

<自分の前に刺した豆腐の焼け具合は見えないが、向かい側の列の炎に炙られている面は分かる。それを長い青竹で指しては、

──ほうれ、佐治右衛門(サジエン)の姉(アネ)ちゃやー、こなも焼けてるぞー。こなも、こなも、ほれこなも

──そうかー、おおま、熱(あ)っつい、熱っつくてかなわんのう>

<豆腐と一緒に酔っぱらいも入ってくる。酒樽からガブ呑みしながら列に割りこんで坐り、青竹を振り回し、向かい側の女の膝を突っつく。胸も狙う。

──あんれまァ、いやらしい‥‥

──ほうれ、おなごばかり突っついてねえで、豆腐をつつけ、豆腐を>

「豆腐炙り」

生きることの喜びが溢れ、誰もが杉串を動かしながら、祭りの高揚した気分に浸ります。

著者は1年をかけた取材の間、通算80日近く泊まったといいます。初めて黒川村を訪ねたその日から、よく面倒を見てくれた五十嵐権治郎さんの家を“実家”にし、“権治郎(ゴンジロー)家の姉(アネ)ちゃ”と呼ばれるようになります。

<夜汽車で鶴岡に着き、バスを降りて早朝の村を歩いていると「あんれェ、また里帰りかヤー」と声をかけられたものだ。>

<黒川能は王祇祭の日に見ただけでは、その良さがわからない。庄内米の米どころに住む能座の人びとはみな農民である。わたしたちは毎月のように村を訪れ、野良仕事、下草刈り、果樹の剪定に働く能役者たちを取材した。>(著者が執筆した村人23人の横顔「働く能役者」の前文より、「太陽」1966年2月号)

本書もまた、村人たちの四季折々の表情を伝えて、ふくよかな喜びをもたらします。2月2日に「王祇祭」が終われば、すぐに日常の暮らしに戻ります。

まずは、屋根の雪下ろし。男たちが屋根に登り、一メートル以上積もっている雪をスコップで掘っていきます。

<雪をこそげて下に落とすなどというのではない。雪洞を掘るようにして一区画の雪を空中に投げ上げて下に落とすのだ。だから“雪堀り”という。>

さらに2、3日もすると、男たちが凍った雪原の田んぼに、黒い堆肥を山のように積んだ橇(そり)を引く「肥引き」の光景が見られます。

「肥引き」

やがて待ち望んだ春が訪れ、そして希望にあふれる田植えの季節がやってきます。夏が近づけば、田の草取りです。

<梅雨に入った。人々は一日中、田の草と格闘している。イヌビエ、コナギが一番始末におえない。稲が四十センチにのびると、イヌビエはざっと五十センチになる。背くらべだ。皮膚は消毒薬でただれ、目は稲の穂先で突つかれる。目を斜めにスーッと切られると失明することもある。菅笠の前に網を垂らしている人もいた。足にはヒルが吸い付き、畦の草刈りでは鎌先にマムシがいる。>

田植の一休み

半世紀以上も前のことなのに、よくこれほど克明に、鮮やかに再現できるものだと舌を巻きます。当時の取材メモは一切残っていないというのです。すべて記憶と、存命している村人たちに電話でしつこく確認した結果だと聞きました。

厳しい日々の労働があってこそ、五穀豊穣を願う「黒川能」の真剣な、じつに生き生きとした輝きが生まれてきたに違いありません。村人たちと親しくなり、耳にした「黒川人」の言葉が記憶に刻まれます。著者の思いがこめられます。

豊穣の秋

「あとがき」のエピソードにも心を揺さぶられました。みなから“権治郎(ゴンジロー)の姉(アネ)ちゃ”と呼ばれるようになった著者ですが、権治郎家には同じ名前の孫の小ゴンジローちゃんがいました。人なつこい子どもで、著者にもなつきます。

やがて、ゴンジロー青年は、田仕事の合間に首都圏の線路の保線工事の会社に働きに出ます。

<ある時、私が地下鉄の千代田線から小田急線に乗り継ぐ代々木上原駅に立っていた。ホームの先の線路の方から声がした。

──姉(ねえ)さぁん、姉さぁん‥‥

作業服の男の一人がなんとゴンジロー青年で、

──酔っぱらってホームから落ちるなヨー、姉さん

と笑いながらいった。深夜で、こちらはワインも入っている。恥ずかしかったが、いくつになっても私を、姉さんと呼んで懐いてくれていた。

休日に、彼は神保町によく来て、わんや書店とか能楽書林の店で謡本や能の本を買う。古本屋にも行く。誰が習ったものか、謡の古本に書き込みがあったりすると、それが面白いんだと言っていた。

ゴンジローちゃんは五十半ば過ぎ、脳腫瘍で命を奪われた。弟の広司君が東京の病院から村まで連れ帰った。車をゆっくりと走らせてもらい、赤川の瀬音を聞かせ、大杉、楯を通り、春日神社を拝み、松樹院に着いた。そしていま月山を仰ぎ、村をみはるかす所に眠っている。>

五十嵐ゴンジロー少年と船曳由美さん

初代「太陽」編集長の谷川健一さんも逝き、真壁仁さん、カメラマンの薗部澄さん、そして多くの村人たちも鬼籍に入りました。

<五十年前の美しい光景から消え去ったものは多い。“農”の暮らしも変わった。しかし二一世紀になっても、黒川の村に、はるかな昔から連綿と伝わってきたものは、いまだ厳としてあるのだ。いまも共同体が確かに生きているからだ。>

月山の麓しんしん霜夜にて動かぬ闇を村といふなり 馬場あき子

こういう本こそ、ゆったりとした“遅読”をすすめたいと思います。

2020年1月16日

ほぼ日の学校長

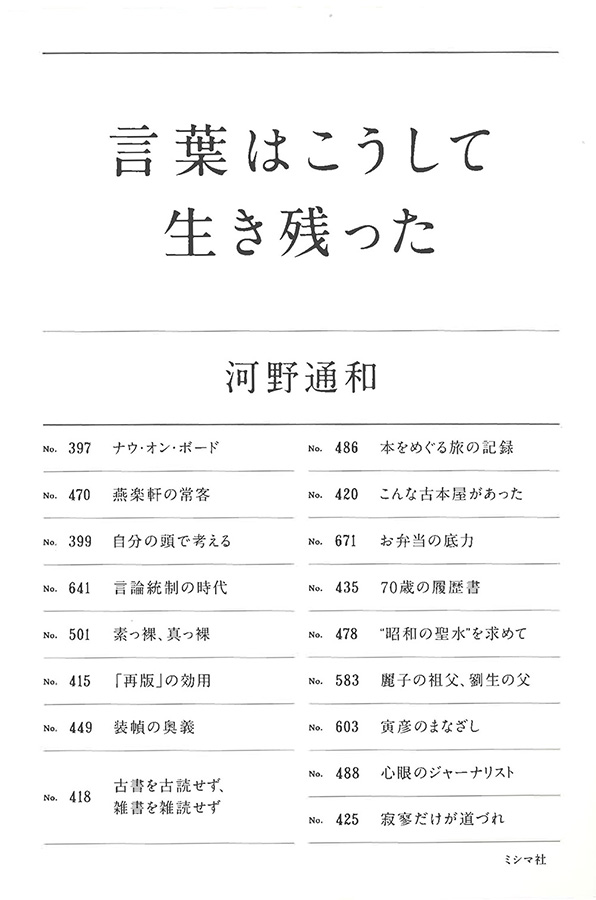

*著者には『一〇〇年前の女の子』(文春文庫)というステキな1冊があります。いまは亡き母上が90歳を過ぎて語り出した鮮やかな少女期の思い出を綴った作品です。北関東の小さな村に育った“普通の女の子”が健気(けなげ)に成長する物語は、本書とも響き合う回想録です。以前、私も紹介の一文を書きました(「母の言葉を語るということ」、『言葉はこうして生き残った』所収、ミシマ社)。

写真提供:一般財団法人日本カメラ財団

*ほぼ日の学校「万葉集講座」全10回が、オンライン・クラスで公開されました。最終回の講師上野誠さんの語る、「『万葉集』は、もっとも中国的で、もっとも日本的な歌集である」という言葉の意味は!?

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。