ほぼ日の学校長だよりNo.76

「万葉びとと宴と酒」

新しい元号「令和」の出典が『万葉集』巻5の「梅花の歌三十二首并(あわ)せて序」であることはすでに繰り返し報じられています。

天平2年の正月13日に、太宰帥(だざいそち、太宰府長官)であった大伴旅人(おおとものたびと)の邸宅で、のちに「梅花の宴」として知られる有名な宴が催されます。「正月13日」は太陽暦では2月8日頃。梅の盛りにはまだ早いうえに、いまの感覚だと春の気配など微塵もなさそうな頃合いです。しかし、序文はこう述べます。

<時に、初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ。梅は鏡前(きょうぜん)の粉(ふん)を披(ひら)き、蘭は珮後(ばいご)の香(こう)を薫(かを)らす。>

<時は初春のよき月、気は澄んで快く、風は穏やか。梅は鏡の前の白粉(おしろい)のように白い花を咲かせ、蘭は白い袋の香のように良い香りを発している。>(大岡信『私の万葉集二』、講談社文芸文庫)

「初春令月、気淑風和」から「令和」がとられたわけですが、どう考えても「風和」どころか、寒風がまだピリッピリでしょ、と言いたくなります。それでも当時の人は、かすかな春の気配をことほぎ、その恵みに感謝したのでしょう。

また、この宴は文学史的にも「わが国最初の大和言葉による詩宴」であり、「日本の詩歌史に一時代を画したと言っても言いすぎではない」集まりだったと評されます(同上)。

庭に咲く梅の花を詠み比べた、主客32人による32首の唱和は、『万葉集』815番から846番まで続いています。上記の文章をはさみ、漢文で書かれた「序」の筆者は、大伴旅人説、山上憶良説、某官人説などがあるそうですが、旅人と見るのが妥当だとか。

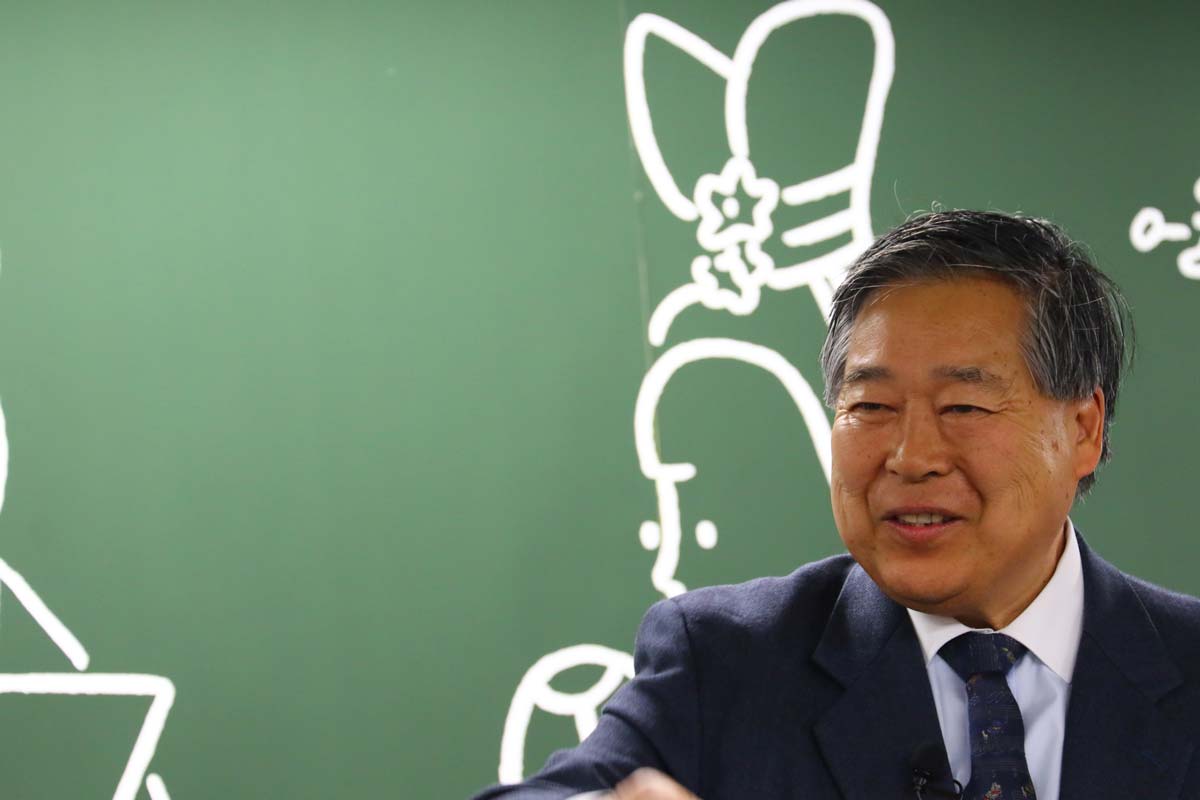

さて、わが「万葉集講座」第7回(4月3日) の講師は発酵・醸造学者の小泉武夫さんでした。題して、「万葉の食、万葉の宴」。‥‥新元号が発表された翌々日に、「梅花の宴」のお導きなのか、あまりにもできすぎた偶然の一致に、「この講座は何か“持っている”」とおっしゃる方も現われました。

NHK「おはよう日本」の取材が入り、翌朝、講義風景が紹介されたのも、サプライズのひとつです。その映像をご覧になった方はお察しの通り、小泉さんの明るい雰囲気と巧みな話術に乗せられて、教室じゅう大爆笑の講義になりました。冒頭、さっそく古代の「宴」の解説からです。

「私、国文学者じゃないし、万葉集の専門家でもありません。が、この梅花の宴がどんな宴会で、どんな酒を飲んだのか、については、きわめて正確に答えることができます」

まずどんな酒か?

「いまの酒とは全然違います。平安時代までのお酒というのは、いまとはまったく違います。簡単にいいますと、味醂(みりん)と同じ。とっても甘いお酒です」

古文書の記述にしたがい、小泉さんの教室で実際にこの酒を作ったそうです。すると、アルコール度数は5%くらい。いまの酒が15~16%であるのに比べて、それほど高くありません。その代りトロッとして甘く、味も濃厚で、「その酒の色はまさに輝くように美しい琥珀色で、一〇〇〇年の時をさかのぼったかのような神秘的なもの」だったといいます(小泉武夫『日本酒ルネッサンス』中公新書)。

本題からは外れますが、古代人は酒をどうやって飲んだか、というので驚いたのは、古代でも夏にはオンザロックで飲んだという話です。『日本書紀』の記述に出てくるそうです。カギを握るのは氷室(ひむろ)です。

氷室とは、「冬に伐(き)りだした氷を夏まで保存するため、山陰の窪地に小屋掛けして氷を蓄える施設」です(廣野卓『食の万葉集』中公新書)。『日本書紀』には、この氷の用途を「熱き月に当りて水酒に漬(ひた)して用(つか)ふ(暑いときには氷を酒に浸して飲みます)」と記してあるそうです。オンザロックです。

味醂のような甘い酒をオンザロックでちびちびやるのは、梅酒をそうやって飲むのに似て、なかなか美味そうだな、と想像します。

大伴旅人たちも太宰府で、夏はオンザロックだったのでしょうか? 旅人の有名な「讃酒歌」13首(巻3、338~350)のうちから、2首を小泉さんは紹介しました。

なかなかに 人とあらずは 酒壺(さかつぼ)に なりにてしかも 酒に染(し)みなむ (巻3、343)

なまはんかに人間であるくらいなら、いっそ酒壺になりたいものよ。酒に全身浸ってなあ。(大岡信『私の万葉集一』講談社文芸文庫)

さらに、小泉さんがこよなく愛するのは、次の歌だといいます。

この世にし 楽しくあらば 来む世には 虫に鳥にも 我はなりなむ (巻3、348)

みずから解説しています。

<この世で酒を飲んで楽しかったら、もうそれでいい。あの世に行ったら鳥になってやっても、虫になってやってもいい。(略)あの世に行ったらもうなんでもいいわ、と言っているんですね。逆に言えば、現世において酒がいかに手放せないものかという、凄まじい歌ですよ。

酒を讃える十三首は旅人の晩年の歌です。残念なことに、この十三首を詠む前に、非常に大切にし愛していた奥さんが亡くなってしまう。旅人はひどく悲しみ、ものすごく酒を飲んだんですよ。奥さんが亡くなってしまった老い迫った晩年、旅人は日頃から好きな酒に、さらに自分のわびしさや悲しさも置き換えていたのでしょう。酒を讃える歌といいながら、ある面では人生における無常観を詠っているんです。>(『NHK日めくり万葉集』、講談社)

大岡信さんも述べています。

<讃酒歌十三首は、太宰府着任後まもなく‥‥愛妻を亡くした旅人の心境を反映していると考えられています。(略)これらの歌の基調として特に注意しなければならないのは、これが酒のうまさを陽気に讃えるものでは全くなく、逆に酒が人生の憂さ、わりなさを忘れさせ、一時でも心に救いをもたらしてくれるという意味でその徳を讃える歌で占められているという点にあります。旅人はそのため、中国の老荘的な自由の思想や体制離脱者たちの境涯を引き合いに出しながら、自らの憂悶の捌け口としています。それは当時の大和の詩歌創作の基盤である社会環境においては、飲酒と人生観の表明とを結びつける方法の先例がなかったためだと考えられます。古代社会では酒は神と人との間を結びつける神聖な飲みものだったからです。>(大岡信、前掲書)

旅人の歌をもう3首、大岡信さんの訳で紹介します。

験(しるし)なき ものを思はずは 一坏(ひとつき)の 濁れる酒を 飲むべくあるらし (巻3、338)

もの思いにふけったところで甲斐はない。それくらいならいっそ、一杯の濁り酒を飲んだ方がましだろうよ。

酒の名を 聖(ひじり)と負(おほ)せし 古(いにしへ)の 大き聖の 言(こと)の宜(よろ)しさ (巻3、339)

酒の名を「聖」と名づけた古き世の大いなる聖人の、その言葉の何というみごとさよ。

古(いにしへ)の 七(なな)の賢(さか)しき 人たちも 欲(ほ)りせしものは 酒にしあるらし (巻3、340)

古き世の、かの竹林(ちくりん)の七賢も、欲したものはまさに酒であったらしいよ。

もとに戻って「この世にし 楽しくあらば 来む世には」と詠った旅人の胸中を察するに、「俺はもうこの世でそんなに長くは生きられない」と心のどこかで感じていたのかもしれません。実際、この歌を詠ってほどなく、730年(天平2年)11月、大納言に任ぜられて奈良の都に戻ります。翌年正月、従二位に昇進しますが、間もなく病を得、7月25日に没します。

小泉さんが紹介してくれたもう一つの酒の歌があります。

官(つかさ)にも 許したまへり 今夜(こよい)のみ 飲まむ酒かも 散りこすなゆめ (巻8、1657、作者未詳)

官でも許可していることだ。今夜だけ飲もうという酒ではないぞ、梅の花よ、まだ散ってはくれるな。(大岡信『私の万葉集三』、講談社文芸文庫)

小泉さんが解説します。

<さあ、もうお上から許しを得たから堂々と飲もうじゃないか、っていう喜びでいっぱいの歌ですね。/奈良時代は禁酒令が頻繁に出され、酒は自由に飲めない。群飲という、みんなが連なって酒を飲むことが禁止されました。なぜなら、あの時代は群れて飲むと座が乱れて、殴り合いの喧嘩になる。いまひとつは、酒は主食の米を原料にして作る。当時、それでなくても不足していた米を酒にばかりしてしまったら、大変なことになる。そういう理由で絶えず禁酒令が出ていた。出せば破られる。だからまた出す。>(『NHK日めくり万葉集』、講談社)

上記の歌、実は相聞歌で、旅人の妹である大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)がみずから催した梅花の宴で詠んだ歌――、

酒坏(さかづき)に 梅の花浮かべ 思ふどち 飲みての後(のち)は 散りぬともよし (巻8、1656)

酒坏(さかずき)に梅の花を浮かべ、親しい仲間同士で酒くみかわした後は、梅の花よ、もう散ってもよろしい。(大岡信訳、前掲書)

に和した客のひとり(おそらくは男性)の歌です。「官にも 許したまへり」という上二句の理解を助けるための一文「左注」がついていて、こうあります。

「右の歌、酒は官により禁制とされ、『都の中や村里の住民は、集会を開いて宴飲することはならぬ、ただし近親者一人二人で飲楽するぶんには許可する』という。そこで和する人は『官(つかさ)にも許したまへり』という発句を作ったのである」(同上)

『食の万葉集』(前出)によると、ここに登場する「禁酒令」は、どうやら758年2月20日にくだされた詔(みことのり)によるもので、「皇族官人以下すべての者に、祭祀と病気治療以外の飲酒を禁じたもの」であったとか。万葉びとの暮らしぶりがなんとなく見えてきますが、こうした禁酒の詔はたびたび発布されたようです。「この令が酒好きの万葉びとにどれほど守られただろうか」と同書にありますが、いったん覚えた酒の楽しみを当時の日本人もまた、やすやすとは手放さなかった気がします。

さて、小泉さんはお酒の話だけでなく、万葉びとたちはどんなものを食べ、何からどんな調味料を作ったのか、実に生き生きと、その場に立ち会っていたかのように語ってくれました。

ひとつ具体的に現物が用意されたのは、大徳寺納豆です。京都市北区紫野の大徳寺門前で作られている寺納豆の一つです。いわゆる納豆菌を発酵させて作った、粘り気のある糸を引く納豆とはまったく異なるタイプです。麹菌を使って発酵させ、乾燥後に熟成させた塩味の強い食品です。

ひとつ摘んでみましたが、風味は味噌に近く、酒肴やお茶請けとして供されるほか、中国から伝来した当初のように、料理の調味料として用いられることもあるとか。これを齧りながら、万葉びとの賞味したトロリとした酒ではなく、当世の淡麗な日本酒をしずかに味わいつつ、旅人の心境に思いを馳せたいという気がしました。

2019年4月11日

ほぼ日の学校長

・ほぼ日の学校講座第4弾「ダーウィンの贈りもの I 」が受講生募集中です。この講師ラインナップ。きっとおもしろくなりますよ! 予告コンテンツもぜひご覧下さい。

・ほぼ日の学校オンライン・クラスにHayano歌舞伎ゼミ第3回授業が公開されました。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。