ほぼ日の学校長だよりNo.70

「ベトナム研修旅行にて」

2月15日から19日まで、ほぼ日メンバー総勢117名で、ベトナム研修旅行に行ってきました。こんな大人数の旅に加わるのは、中学の修学旅行以来です(高校の時は、所属していた運動部の全国大会出場とぶつかって、修学旅行をあきらめました)。

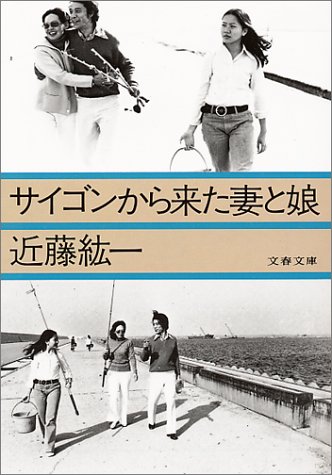

行き先がベトナムだと聞いた瞬間に、心に決めたことが1つあります。行きの飛行機の中で読む本です。これ以外にないだろう、と思った本が1冊。近藤紘一『サイゴンから来た妻と娘』(文春文庫)です。

1953年生まれのわが世代にとって、ベトナムといえば、戦争でした。物心ついたときから、ベトナム戦争のニュースを聞かない日はないほどでした。トンキン湾事件、北爆、枯葉剤、ナパーム弾、ソンミ村虐殺事件、テト攻勢、フエ事件、カンボジア侵攻、ラオス空爆、パリ和平協定、サイゴン陥落と南ベトナムの崩壊。さらには、カンボジア内戦、中越戦争、ボート・ピープルの流出。

いまの若い世代にとっては、「?」としか思えないこれらの単語を、連日連夜、まさにシャワーのように浴びていたのです。

昨年公開されたS・スピルバーグ監督の映画『ペンタゴン・ペーパーズ』のテーマになったベトナム戦争に関する米国防総省(ペンタゴン)の最高機密文書をめぐる「ニクソン政権対ワシントン・ポスト」の壮絶な戦いもそうです。

“政府対新聞”の激しい法廷闘争の結末は、連邦最高裁によるニクソン政権の記事掲載差し止め要求の却下でした。「報道の自由の義務を負う者は、政府の国民に対する欺(あざむ)きによって多くの若者が遠い外国へと派遣され、病気や戦闘で命を落とすという悲劇を避けるために責任を全(まっと)うすべきである」との判決です。身震いするような衝撃を受けました。

そんな時代の空気を、小学生から大学生にかけて、いやというほど吸ってきました。そして、社会人になったちょうどその年(1978年)の5月、『サイゴンから来た妻と娘』が刊行されます。すぐに買って読みました。

著者の近藤紘一さんは、1971年からサンケイ新聞(現・産経新聞)のサイゴン(現ホーチミン市)支局長を務め、現地で結ばれたベトナム人の妻と娘(前夫との間の)をともない、74年に帰国します。しかし、ベトナム情勢の急激な展開に、半年後、再びサイゴンに戻り、75年4月、共産革命軍のサイゴン突入を目撃。南ベトナムという国の崩壊を見届けて日本に戻ります。

サイゴン陥落から5ヵ月後に緊急出版された『サイゴンのいちばん長い日』(文春文庫)が、卓越したジャーナリストによる迫真のルポだとすれば、『サイゴンから来た妻と娘』の魅力は私的な領域に焦点が絞られたところにあります。言うまでもなく、軽妙な筆致で描かれたベトナム人の妻のバイタリティーあふれる姿です。さらにおもしろいのは、その妻を見守る夫、近藤紘一の個性です。雑な言い方をすれば、著者の類(たぐい)まれな文学性です。

読み終えるやいなや、この著者にぜひ会いたいと、駆け出し編集者の私が思うのも当然でした。けれども、それはなかなか成就せず、ほどなく近藤さんはバンコク支局長としてタイに赴任します。今度はインドシナ半島全域を視野に入れながら、サイゴン陥落後のベトナム情勢や、ポル・ポト政権下のカンボジアの悲劇、そこから奇跡の生還を果たした日本人女性のルポルタージュなどを精力的に執筆します。ようやく念願の対面がかなったのは、83年の氏の帰国を待ってのことでした。

翌年、「いずれ自分は小説を書きたい」と語っていた近藤さんの処女作「仏陀を買う」が、1984年度中央公論新人賞を受賞します。よしッ、これから本格的に小説を書くぞ、と腕まくりをしたはずです。いつか書きたい、いや、書かねばと心に決めていた切実なテーマに、さぁこれから挑もう、と新たなステップに足をかけたに違いありません。

その矢先でした。病魔に襲われ、85年7月に入院。暮に一時帰宅しますが、年が明けると再入院。そのまま帰らぬ人になりました。満45歳でした。

はからずも今回初めてベトナムへ行くことになり、近藤さんとの出会いになった本を抱えて行こうと思ったのは、そういう経緯があったからです。

42年ぶりの再読でした。時事性を重んじるジャーナリストの書きものであるにもかかわらず、まるで古びていないことに驚きます。改めて近藤さんのストーリーテラーとしての底力――人間の心の襞(ひだ)に分け入り、目の前の現象の深い層を探りあててゆく鋭敏な思考、共感の幅――を思い知らされます。国際報道の優れた記者であったことはもちろんですが、それ以上に、本来的な作家でした。

しかも、見据えているテーマが明確な作家だと思えました。それだけに、いかにも「途上の死」に終わったことが、いまだに心残りでなりません。

1986年1月29日、新宿区箪笥町(たんすまち)・南蔵院での葬儀の際に、霊前で読み上げられた司馬遼太郎さんの弔辞は、生涯忘れられないだろうと思いました。

サンケイ新聞の先輩後輩の関係にあたり、また1973年の司馬さんのベトナム取材(『人間の集団について』、中公文庫)に同行して以来、深い親交を結んできた友人として、司馬さんは切々と故人に語りかけました。

<君との想い出の中に、一九七三年、昭和四十八年四月のサイゴンの熱い陽射しがあります。

あの、フライパンの上に人間たちを載せたようなかりそめの国の中で、君が、ピアノ線のようにはりつめた緊張を持続しつつ、市場を歩き、戦場を歩き、いつも斧のように鋭い貌をしていたことを終生わすれることができません。(中略)

君はすぐれた新聞記者でありましたが、しかし新聞記者がもつあのちっぽけな競争心や、おぞましい雷同性を、君はできるだけ少く持つようにつとめていました。雷同性にいたっては、天性これを持たなかったのではないかと思います。競争心、功名心、そして雷同性というこの卑しむべき三つの悪しき、そして必要とされる職業上の徳目を持たずして、しかも君は、記念碑的な、あるいは英雄的な記者として存在していました。それは、稀有なことでした。

君はすぐれた叡智のほかに、なみはずれて量の多い愛というものを、生まれつきのものとして持っておりました。他人の傷みを十倍ほどにも感じてしまうという君の尋常ならなさに、私はしばしば荘厳な思いを持ちました。そこにいる人々が、見ず知らずのエスキモー人であれ、ベトナム人であれ、何人であれ、かれらがけなげに生きているということそのものに、つまりは存在そのものに、あるいは生そのものに、鋭い傷みとあふれるような愛と、駈けよってつい抱きおこして自分の身ぐるみを与えてしまいたいという並みはずれた惻隠の情というものを、君は多量にもっていました。それは、生きることが苦しいほどの量でありました。>

<文学においては、君は、新しい開花を万人に予感させつつ、花を十分に見せてくれることなしに、我々を残して天に去ってしまったのです。

たれを惜しむといっても、近藤紘一君、大きな才能を抱きながら、地を蹴って昇天してしまった君を惜しみます。才能とのかねあいにおいて、そんな贅沢な人は、私の生涯の中で、君以外にないのです。

今後の私どもは、君が残した精神のリズムを忘れずに生きていくしかないのです。>

1周忌に合わせて、死後に残された単行本未収録の原稿を集めた『目撃者――近藤紘一全軌跡1971~1986』(文藝春秋)が刊行されます。編者になったのは、第10回大宅壮一ノンフィクション賞を近藤さんと同時受賞した沢木耕太郎さんです。近藤さんが『サイゴンから来た妻と娘』で、沢木さんが『テロルの決算』(文春文庫)で受賞したのです。

未刊行の原稿すべてに目を通し、大宅賞の「同級生」(近藤さんの言い方)として見事な編集をほどこした沢木さんは、実は生前の近藤さんと一度も会う機会がありませんでした。バンコク支局長の仕事の関係で授賞式を欠席した近藤さんとは、電話で一度、長時間話したきりでした。

<それにしても、私がこの本を編集するというのはかなり奇妙なことなのかもしれない。とにかく、生前の筆者と一面識もないのだ。その奇妙さをおして、あえて編集を引き受けたのは、ひとつには、彼とのあいだに因縁ともいえない因縁があったからであり、もうひとつには、彼に死なれてしまうまでその素晴らしさを認識できなかったという自分に、ある種の疚(やま)しさを感じていたからである。>(沢木耕太郎『246』、新潮文庫)

『目撃者』巻末につけられた沢木さんの「解説」は、先に雑誌掲載されることになりました。それを担当した私は、そこで初めて、近藤さんが「夏の海」という「詩的随想とでもいうべき」小品を残していたことを知ります。結婚後5年で亡くなった前夫人の遺稿集に寄稿された12の断章――。

<出会い、惹かれ、結婚し、生活した日々が、悔恨を含んだ哀切な筆致で描かれている。これを読むと、彼にとって前夫人の死がどれほど大きいものだったかが、理解できてくる。そして、同時に、この文章を中心にして眺めてみると、彼が書いてきた「妻と娘シリーズ」三部作は、その底にもうひとつの物語を秘めていたことに気がつくのだ。>(沢木耕太郎「彼の視線」)

まるで、ジグゾーパズルの重要なピースを見つけた時のようでした。司馬さんが「なみはずれて量の多い愛」と呼んだ近藤さんの内面、あるいは『サイゴンから来た妻と娘』で誰しもが惹きつけられてしまう2つの場面が、新たな相貌を帯びて現れてくるのを感じました。

ベトナム人女性をどうやら妻にしたと思われる日本人の特派員が、そのきっかけを語ったくだりがあります。

<妻は「お釈迦さまが、きめたことなのでしょう」という。

私はやはり、あの朝、薄暗い路上で不意にあのダリヤのような笑顔を浴びせられたのが人生の岐路(?)になってしまったのではないか、と思う。(中略)

‥‥このとき、その年齢不詳の女性がまっすぐ私の顔を見すえ、どういうわけか、不意にニコッと笑ったのだ。外出禁止時間明けのまだほの暗く乾いた街路に、突然、大輪の花が咲いたように見えた。なぜ彼女があのとき、あんな顔をして笑ったのか、いまだにわからない。とにかく、私のそれまでの人生で、こんな底抜けに自然な笑顔は一度も見たことがないような気がした。>

もうひとつは、その妻に、日本で死別した前の妻のことを話した時の会話です。

<彼女は黙って聞いたあとで、

「いまでも思い出す?」

と聞いた。

「うん。毎日、思い出すよ」

「そうでしょうね」

気になるか、というと、

「どうして? 過去は過去じゃない」>

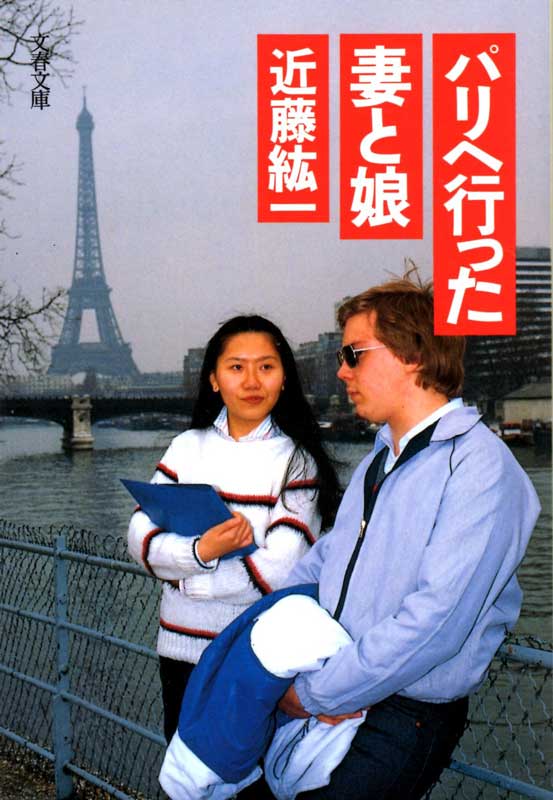

あるいはまた、『パリへ行った妻と娘』(文春文庫)の次の場面。

<「どうして亡くなったの」

「どうやらオレが殺したらしい」

ちょっといぶかしげな顔をした。

「そういえば、ときどき、あんた、うなされてるわよ」

「そりゃそうだろう。人を殺せば相手は必ず幽霊になって化けて出る」

しばらく顔を見ていたが、冗談として受け流すことにしたらしい。

「刺したの? 撃ったの? それとも毒でも盛ったの?」

「忘れたよ」

「まあ、そんなこと、どっちでもいいわ」

以来、彼女は前の妻についてほとんど口にしない。

私がいまだに指にしている前の妻とのエンゲージ・リングにも、まったく関心を示さない。>

どういう人だったんだろう、近藤さんて? ここまで読んで、ここで終わってしまうと、近藤紘一というナゾは宙吊りにされたままになるだろうと思います。‥‥思いますが、これ以上書くことは控えておきます。

もし近藤紘一がもう少し新進作家としての道を歩んでいたら、どういう小説を書いていたのか‥‥? ベトナムの海を見ながら、ぼんやり考えました。沢木さんが「諦念に近い彼の不思議な寛容さ」といった、近藤さんの心の海が重なるようでした。一度も会えなかった「同級生」を偲んだ解説文――「彼の視線」は、沢木さんの最新刊『作家との遭遇』(新潮社)の中に収められています。

2019年2月28日

ほぼ日の学校長

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。