ほぼ日の学校長だよりNo.46

みずみずしい『津軽』

8月18日、若松英輔さん(批評家・随筆家)と太宰治の『津軽』をめぐるトーク・イベントを行いました。釈徹宗さんと『東海道中膝栗毛』(十返舎一九)について語り合った「100分de名著」特別講座「名著深読み! 大人の読書会」(No.45参照)の第2回です。

太宰治は、今年が没後70年。人気はいっこうに衰えず、恒例の桜桃忌(6月19日、三鷹・禅林寺)にも、あいかわらずたくさんのファンが集いました。桜桃(サクランボ)を墓前に供える若い女性の姿が目立つのも、例年通りでした。

2010年に公開された映画「人間失格」や、太宰ら実在の作家と同姓同名のキャラクターが登場する人気アクション漫画「文豪ストレイドッグス」(通称・文スト)などを見て、中華圏でも人気が広がっていると聞きます。スツールに足を組んで腰かけた太宰の写真(撮影・林忠彦)で有名な銀座の老舗バー「ルパン」にも、「文スト」で知った観光客がしばしば訪れるとか。

一方、太宰の短編小説「メリイクリスマス」のモデルになった林聖子さんが営んできた新宿の酒場「風紋」は、6月28日に57年の歴史を閉じました。綺羅星のようであった太宰と同い年の作家たち(1909年生まれ。大岡昇平、中島敦、埴谷雄高、松本清張など)も、ことごとく鬼籍に入りました。没後70年という歳月のなかで、いま太宰のことばはどう響くのか。書かれたことばは変わらなくても、自分はそれをいまどう「読む」のか。突然、確かめたい気持ちがわいてきました。

あまたある太宰作品のなかで、なぜ『津軽』を読書会のテーマに選んだのか。今回は、そのあたりを少し述べたいと思います。

<考えてみると、津軽というのは、日本全国から見るとまことに眇(びょう)たる存在である。芭蕉の「奥の細道」には、その出発に当り、「前途三千里のおもひ胸にふさがりて」と書いてあるが、それだって北は平泉、いまの岩手県の南端に過ぎない。青森県に到達するには、その二倍歩かなければならぬ。そうして、その青森県の日本海寄りの半島たった一つが津軽なのである>(『津軽』、新潮文庫)

『奥の細道』よりも、さらに奥のまた奥。『万葉集』など古典文学はおろか、学校の教科書にもろくすっぽ出ていない、と太宰治をなげかせたディープな地域を、何回かに分けて、私自身、くまなく旅したことがあります。現在は、太宰治記念館「斜陽館」となっている彼の生家がある金木(かなぎ)町、太宰が3年間高等学校に通った城下町の弘前。津軽半島の東海岸を青森から北上し、蟹田、外ヶ浜、今別、三厩(みんまや)から竜飛岬へ。またJR五能線に乗って、西海岸の深浦、千畳敷、鰺ヶ沢、木造(きづくり)、五所川原(ごしょがわら)に降り立ち、さらに北へ向い、十三湖、そして『津軽』のクライマックスとして、太宰が「このたび私が津軽へ来て、ぜひとも、逢ってみたいひとがいた」といって訪ねてゆく小泊(こどまり)の町を、すべて歩きました。

出会う風景がことごとく新鮮で、いまも忘れがたい旅のひとつです。

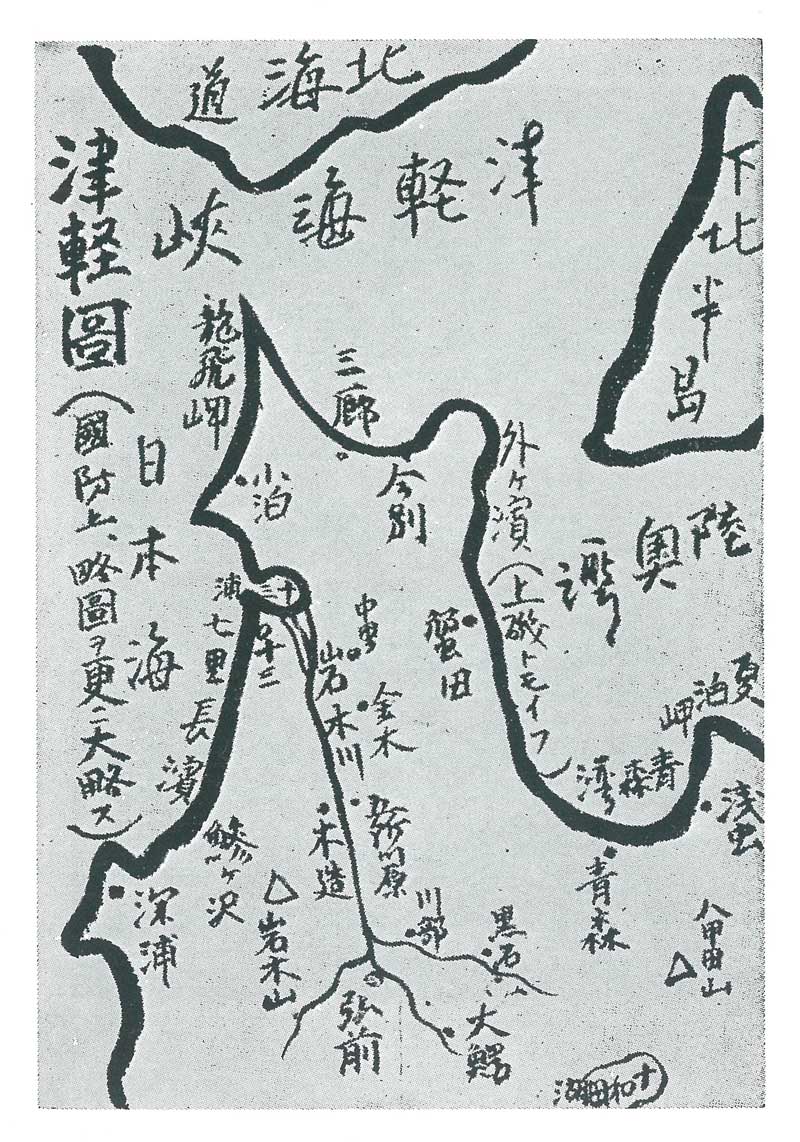

太宰は、1944年(昭和19年)5月12日から6月4日まで、約3週間をかけて津軽半島を周ります。「新風土記叢書」(小山書店)というシリーズの1冊を書くためでした。自筆の地図を描くなど、いちおう「昭和の津軽風土記」の体裁をとっていますが、自分が生まれ育った土地を歩き、親しかった人たちと触れ合いながら、自己の内面を見つめ、自らの原点を確認するという、たぶんに自伝的、小説的な作品です。

<或るとしの春、私は、生れてはじめて本州北端、津軽半島を凡(およ)そ三週間ほどかかって一周したのであるが、それは、私の三十幾年の生涯に於(お)いて、かなり重要な事件の一つであった。私は津軽に生れ、そうして二十年間、津軽に於いて育ちながら、金木、五所川原、弘前、浅虫(あさむし)、大鰐(おおわに)、それだけの町を見ただけで、その他の町村に就いては少しも知るところが無かったのである。>

<数年前、私は或る雑誌社から「故郷に贈る言葉」を求められて、その返答に曰く、

汝(なんじ)を愛し、汝を憎む。>

生きているうちに、一度、故郷を隅々(すみずみ)まで見ておきたいと思い、5月12日、東京を出発します。17時30分上野発の夜行列車に乗り、翌朝8時、青森に到着。そこからは昔なじみの人たちが次々と現われ、彼の旅をなごませます。忘れ得ぬ人たちに案内され、ともに歩き、飲み、食べ、笑いながら、太宰は「津軽の生きている雰囲気」を全身で浴びようとします。同時に、目の前の風景の向こう側にいる“死者”と語らい、土地に刻まれた歴史を思い、風土を体感しながら、「自分の血の中の純粋の津軽気質(かたぎ)」に目を凝らします。

各地で出会う風景を描きとる太宰の文章は見事です。三厩から本州北端、竜飛岬に向かった際には、強い風と雨に見舞われます。

<二時間ほど歩いた頃から、あたりの風景は何だか異様に凄くなって来た。凄愴(せいそう)とでもいう感じである。それは、もはや、風景でなかった。(中略)昔から絵にかかれ歌によまれ俳句に吟ぜられた名所難所には、すべて例外なく、人間の表情が発見せられるものだが、この本州北端の海岸は、てんで、風景にも何も、なってやしない。点景人物の存在もゆるさない。強いて、点景人物を置こうとすれば、白いアツシを着たアイヌの老人でも借りて来なければならない。むらさきのジャンパーを着たにやけ男などは、一も二も無くはねかえされてしまう。絵にも歌にもなりやしない。ただ岩石と、水である>

あるいは、半島北部の小泊に向かうバスの窓から眺めた十三湖の描写――。

<やがて、十三湖が冷え冷えと白く目前に展開する。浅い真珠貝を水に盛ったような、気品はあるがはかない感じの湖である。波一つない。船も浮んでいない。ひっそりとしていて、そうして、なかなかひろい。人に捨てられた孤独の水たまりである。流れる雲も飛ぶ鳥の影も、この湖の面には写らぬというような感じだ>

風景をこのように描き切る太宰の心中に想像がおよびます。ここに書かれた場所を初めて訪ねた時、太宰のことばに“馴らされて”、彼の目で風景を見ている自分に気づきます。太宰が“匂い”をつけた風景です。あるいは、風景そのものが太宰の描写に似てきたのか――。

若松さんとのトーク・イベントでおもしろかったのは、このように書かれた言葉をそのまま鑑賞する方向には話が進まなかったところです。むしろそこに「書かれていない」こと、書き得なかったことばをどう「読む」か――に話の焦点は絞られました。

その意味で、私が迷うことなく選んだのは、エピグラフに掲げられた次のことばでした。

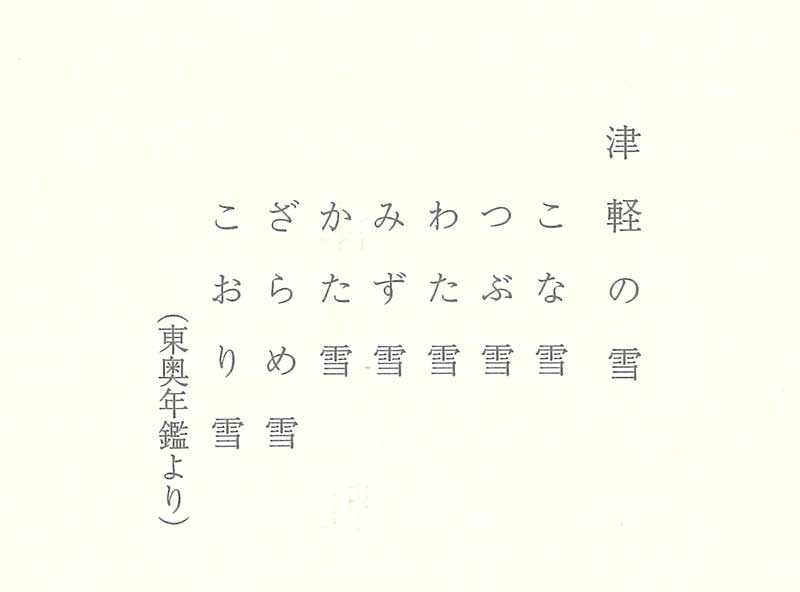

なにげなく、そこにポンと置かれた雪の名称。本編とは何のつながりもありません。

太宰が旅したのは、5月から6月にかけてでした。あちらでは春のさかりです。「津軽の旅行は五、六月に限る」、「津軽では、梅、桃、桜、林檎(りんご)、梨、すもも、一度にこの頃、花が咲くのである」。お天気にも恵まれて、太宰は上機嫌で過ごします。「や! 富士。いいなあ」と、津軽富士の岩木山を手放しで愛でます。「眼前に展開している春の津軽平野の風景には、うっとりしてしまった」と。

河原でお弁当をひろげ、渓流に冷やしたビールを飲む。作品中に雪の記述はほとんどありません。にもかかわらず、エピグラフにわざわざ「津軽の雪」を掲げた意味はなにか?

別のところで言及しているのは、津軽の気候風土の厳しさです。この地域を見舞った凶作の年表を示され、絶句しています。豊臣氏滅亡の大阪夏の陣の頃から、昭和15年までの約330年間に、なんと60回もの凶作が記録されています。

<私たちの幼い頃にも、老人たちからケガヅ(津軽では、凶作の事をケガヅと言う。飢渇の訛りかも知れない)の酸鼻戦慄の状を聞き、幼いながらも暗澹たる気持になって泣きべそをかいてしまったものだが、久し振りで故郷に帰り、このような記録をあからさまに見せつけられ、哀愁を通り越して何か、わけのわからぬ憤怒(ふんぬ)さえ感ぜられて‥‥>

と記しています。津軽の雪、凶作の記録。春たけなわの津軽をことほぐ絵柄に対して、これらは額縁のような役割を果たしています。厳冬期があり、過酷な自然があっての津軽。それでも逞しく生きてきた津軽人の魂を、ふたたび我がものにしようとする太宰の姿がそこに見えます。

凶作にたたかれ、雨露をすすって極貧に耐えた祖先の血が、いまの自分たちに伝わっていないわけはない。「私たちはやはり祖先のかなしい血に、出来るだけ見事な花を咲かせるように努力するより他には仕方がないようだ」と述べます。

『津軽』は終戦の前年に書かれ、太宰の中期を代表する作品のひとつです。「ね、なぜ旅に出るの?」「苦しいからさ」で幕を開ける本編の第1章は、「巡礼」と題されています。

『津軽』は、いま読むと人それぞれの読み方ができそうです。私自身、新鮮な発見がいろいろありました。長いあいだ、実は苦手だったのが太宰治です。それが没後70年たって、なぜかみずみずしく語りかけてくるのです。

2018年8月30日

ほぼ日の学校長

*「名著深読み! 大人の読書会」第3回は、9月8日(土)17時〜19時に、中条省平さん(学習院大学教授・フランス文学)とカミュ『異邦人』をめぐって行います。詳細はこちらから。

*昨晩、「Hayano歌舞伎ゼミ」第2回、ほぼ日の学校スペシャル「落語で歌舞伎入門」(草月ホール)が行われました。2時間の芝居噺で歌舞伎の「忠臣蔵」を、一気に語ってくださった桂吉坊師匠、どうもありがとうございました。

*「シェイクスピア講座」のオンライン・クラスに、松岡和子さんの回が新たにアップされました。是非お聞きください。