ほぼ日の学校長だよりNo.140

酒場という学校――心平さんと古田さん

前回は詩人、草野心平さんの食随筆について書きました。その中で触れた『火の車板前帖』(橋本千代吉、ちくま文庫)を古本で入手し、再読しました。約10年ぶりです。

すると、大事なところ――序と冒頭部分――を読み飛ばしていたことに気がつきました。あの時は、急いで読み進んだせいでしょうか。草野心平という人のはかりしれない大きさを、うっかり読み落とすところでした。

昭和27(1952)年、「詩だけではとても食べていけない」と思った草野心平は、東京・小石川に居酒屋「火の車」を開きます。そこに本書の著者である橋本千代吉さんが、自動車組立て関係の会社を辞めて、にわか板前として入ります。

なぜか? 同郷の誼(よしみ)だったとぼんやり覚えてはいましたが、もっと大切なことがありました。ふたりの「縁」の由来です。

心平さんは『火の車板前帖』の「序」を、次のように書き出します。

<まさか橋本千代吉がこんな本を書かうとは、私にとつては思ひも及ばないことであつた。或る日の午后、突如、春雷をきいた感じである。>

彼が「モノを書く」など1ミリも考えられなかった。まして、「そんな男の書いた本が、近来自分が読んだ本の中で一番面白かつた」とは二重の驚きだ。こう述べて、次の文章に続けます。

<私と千代吉との交渉は、彼の父親千之助との縁から始まる。阿武隈山脈の麓の寒村のなかの小部落、そこが私のふるさとだが、千之助は新潟県新発田(しばた)からの、私と同じ部落への、言はば流れ者だつた。この無類の善意の人物が部落では阿呆とか馬鹿とかの代名詞みたいに言はれてゐた。事実さうした面もたしかにあつた。けれども私はこの人物を尊敬した。そして親友になつた。>

「千あんにゃ」と呼ばれて軽んじられ、村の笑われ者、からかわれ者だった千之助と、まだ中学生だった草野心平が出会います。どんな出会いであったかは、本書に詳しく描かれます。一方、「千あんにゃの息子」である「私」にとって、父の存在はどんなに疎(うと)ましく、恥ずかしいものだったか。いかにして早くこの村を脱出するかが課題だった、と語られます。

ところが、旋盤工として働きに出ていた浦和の、とある本屋の店先で、著者は偶然、心平さんの詩に触れます。「私の目を待つようにして」そこにあった、と。

懐かしい言葉で書かれたこの作品を読み、「これこそがわが詩である」と昂(たか)ぶりを覚えます。迷わず郷里に戻ります。

「父にはやはり心平さんしかいないのである。心平さんのこととなると何をおいてもやるし、いただいたものは、けっして身から離さなかった」と語ります。やがてそれは、著者の人生観に影響を与えます。

<いつからか、私はこの千あんにゃ、私の父に対する心平さんの理解と友情から一筋の力を感じだしていた。父に対する、村に対する、人間に対する真(まこと)といったようなものにつき上げられていったのである。これは私の内を、とくに父千之助に対する私の内を変えた。>

このような前史があるからこそ、千代吉さんは「火の車」に助っ人として行くのです。「千代吉も親父に似て善意の人間である。その善意につけこんで私は彼を『火の車』に拉致(ラツチ)した」と心平さんは書きますが‥‥。

「火の車」で怒涛のような数年間を過ごした後、千代吉さんは屋台を曳いたり、一膳飯屋をやったりして、やがて社員8人を抱える町工場の経営者に転じます。心平さんは、「序」で次のような言葉を贈ります。

<五年間「火の車」関係のことで彼の人生の一部分を無駄にさしたと思ふ。その無駄な五年間がなかつたら、もつと彼の商売は大きくふくらんでゐたにちがひない。けれども私が安心したことは、その無駄な五年間に、古田晃を初めとしての多くの人々に接し色んな事を学んだ。そして学んだそのことを、そのまま率直にこの本の中で告白してゐる。そこが美しい。>

まぎれもない「火の車」学校の“修了証”です。心平さんが、次に開いた酒房の名を、「學校」とした理由もわかります。この文章に尽きていると思えます。

ここに登場してくる古田晃という人物。筑摩書房の創設者ですが、心平さんの心からの友人です。『火の車板前帖』の陰の主人公ともいえる存在です。そして、私が“出版人”として意識した最初の人物かもしれません。

文芸評論家、中村光夫さんの文学回想『憂しと見し世』(中公文庫)の新聞連載(東京新聞夕刊、1974年3月6日~6月15日)を、私は学生時代に読んでいました。初回が平塚での古田さんの火葬の場面から始まります。

「あれが古田なのかな」と思って、「高い煙突から晴れた秋の夕空にのぼって」行く靄(もや)のようなものを見上げます。

<濃くなったり、淡くなったりする煙をぼんやり見ていると、葬式の係の人が寄ってきて、故人の身体が大きいので、仕上がるまでにひとの一倍半くらい時間がかかる、予定より三十分以上遅れる見込みと言いました。

「そうですか。」なるほど彼らしいなどとつまらぬこと(ママ)考えて、煙の出なくなった煙突を眺めると、すぎ去った三十年のさまざまの場面が、思い出されます。>

昭和15年(1940年)6月、戦時色がますます濃くなり、紙の配給などの経済統制、思想統制などが厳しさを増す中で、筑摩書房は産声を上げます。長野県立松本中学以来の同級生、臼井吉見(うすいよしみ、評論家)と松本高校時代に語り合った出版の夢をいよいよ実現しようというのです。

「いい本を出したい!」――ただその一念で、まったくズブの素人が、故郷の名を冠した出版社を興し、バカ正直に、あえて困難な道に乗り出します。この時、古田晁は34歳。

旗揚げの3冊に選ばれたのが、宇野浩二『文藝三昧』、中野重治『中野重治随筆抄』、中村光夫『フロオベルとモウパッサン』です。文壇の重鎮である宇野浩二、戦時体制下で「好ましくない存在」として執筆禁止の措置を受けていた中野重治、まだ20代の新鋭だった中村光夫を創業ラインナップに揃えることが「社の性格を示すのにふさわしい」との判断です。

<筑摩書房という新しい出版社が出来て、金に糸目をつけず、売れようが売れまいがお構いなしに、一級品を出版するというので、出版界の驚異の的になった。しかし、この道で苦労してきた人たちは、このやり方で、はたして、どこまで続くだろうと危ぶんでもいたらしい。>(和田芳恵『筑摩書房の三十年』、筑摩選書)

象徴的な逸話のひとつは、創業の挨拶状かもしれません。臼井吉見が執筆した力強い決意表明――。

ところが、挨拶状が刷り上がると、名前の古田晃が「吉田晃」になっていました! にもかかわらず、そのまま気づかず、各方面に発送したというのです。

<これは、古田晁を考える場合の参考資料になるだろう。古田晃は、自分を自分で粗末にあつかうようなところがあり、また、含羞の人である。この二つが、相互に複雑にはたらいて、古田晃が吉田晃になったのではなかろうか。>(前掲書)

和田芳恵氏には、ほかにも鋭い評言があって、「古田晃という人は、意あって言葉がたりないようだが、言葉がたりないためにかえって意を通じる妙なところがある」と卓見を述べます(前掲書「あとがき」)。

気難しい学者、海千山千の作家、評論家の面々が、いつの間にかころりと参って、古田びいきになってしまいます。彼のためなら一肌も二肌もぬごうというのは、古田の自己犠牲、まぎれもない純情、並々ならぬ献身が桁外れのスケールであることを、誰もが身をもって体験し、ついつい情にほだされるからです。型破りな好漢、古田晃の魅力です。

‥‥というような紹介をした上で、「火の車」の時代に戻ります。ここに登場する古田さんには、心平さんと並ぶ“大人物”という顔と、いかにひどい大酒飲みであったかという“困りもの”の横顔があります。

店をカンバンにして、ようやく寝入ったと思う頃、表戸を「ドン! ドン! ドン!」と、山鹿流陣太鼓よろしく叩く音。言わずと知れた古田さんです。

<このドン! ドンの間は、火の見の三点鐘のごとくけっして早すぎることもなく、遅すぎることもなく正確に一定の間隔を保っている。

大抵の客ならばせわしない連打の挙句、こっちがそのまま黙って応じないでいれば、何やらブツブツいいながら引き揚げて行くのだが、古田さんの場合はぜったいにそうは行かない。

私は秘かにこれを「古田流陣太鼓」と称して畏れていた。

もう、ダメだ、と私は観念する。

とてもこの人の侵入をふせぐことはできない。この人はさむらいなのである。>

店に入れば、「心平、いるか」「おい心平、起きろ」が始まります。

<勝手にビールを二、三本持ちだしては心平さんの枕元に胡座(あぐら)をかく。

「やい、起きろ!」なのである。起きなければあおむけの口にビールをどんどん注ぎ込まれるからどうしても起きざるを得ない。心平さんの思惑なんぞ、ぜんぜん気にしていないのだ。

「オレが今まで世話になった分、いっぺんに返すから、起きていっしょに呑め!」

「いいよ、何も世話なんかしてねえよ、よしんばあったって、返してもらわなくたっていいよ」

「いや、どうしても返させてくれ!」

「いや、返さないで、このまま寝せてくれよ」

などといったところで、心平さんは起きざるを得ないのである。>

いまではあり得ない無茶苦茶です。そんなエピソードが、これでもか、これでもかとばかり続きます。

群馬県桐生市に住む坂口安吾のところへ行かなければ、と言って、タクシーに乗ったのはいいけれど、夜半を過ぎ、途中の大宮で下車すると、そのまま3日3晩、ほとんど不眠不休で飲み続け、挙句に東京へ舞い戻ったというのです。言うに言えない事情があったのでしょうが、付き合わされたのは千代吉さん。

かと思えば、詩人の会田綱雄さんが失職したと聞いて、心平さんが古田さんに紹介します。面接のすんだ午後4時頃、古田社長と会田さんが連れ立って「火の車」に現れます。古田さんは上機嫌で酒をあおり、会田さんにも酒をすすめます。飲むうちに社長が“新入社員”にこう言います。

「なあ、うちに入ったら君のやりたいことは君の思うようにやってくれよ。多少のことはあっても君が一生懸命やってくれればうれしいんだよ。まあ、とにかく一生懸命やってくれればいいよ」

すると、おとなしく聞いていた会田さんが目をむくと、こう言います。

「なに! 手前(てめい)なにをいってんだ。さっきから聞いてりゃ、一生懸命やってくれってのはどういうことだ。俺が仕事をする以上、いや、だれだって働く以上は手前の仕事をするのがあたりめいじゃねえか! 俺は俺の仕事以上はできねえよ! それが仕事する人間の精いっぱいっていうもんじゃねえか、え? おい! 手前なにをいおうっていうんだい。手前は俺に、ハイ、一生懸命働きます、とでもいわせたいんだろうけど、そんなことじゃあ、なんじゃねえか、あしたっから働いてくれ、ハイ、お願いしますで、それでもうすんでんじゃねえか。冗談じゃないよ。だれだって仕事をする以上一生懸命なんだ!」

これを目にした著者は続けます。

<古田さんはあやまった。その日の社長はひたすらあやまるだけである。大変な就職面接もあったもんだ、と私は思った。

以来、古田さんが「火の車」へ来て会田さんをたずねるセリフはきまってしまった。

「おい、うちのサムライはいるか?」>

この時、会田綱雄は40歳になる手前。骨っぽいというか、人格に“節目”を感じます。もやしのようにヒョロっと伸びている体(てい)ではありません。

1940年、志願して中国に渡り、軍属として南京特務機関に入った会田綱雄は、そこで心平さんに出会います。当時、南京に居合わせた日本人が抱えこんだ屈託は、心平さんにも通じるものがあったでしょう。

謝った古田さんも大物です。サムライたちが顔を揃えた酒場です。それが「火の車」という学校でした。

1960年、「火の車」の後に出したバー「學校」(新宿御苑前)は、「天井裏をネズミが走り回り」「トイレの扉が閉まらなかった」と当時を知る人たちは口を揃えます。けれど、夜学の扉もまた大きく開かれ、心平さんの亡くなる1988年の年末まで、29年間、多くの酔書生たちの人気を集めます。

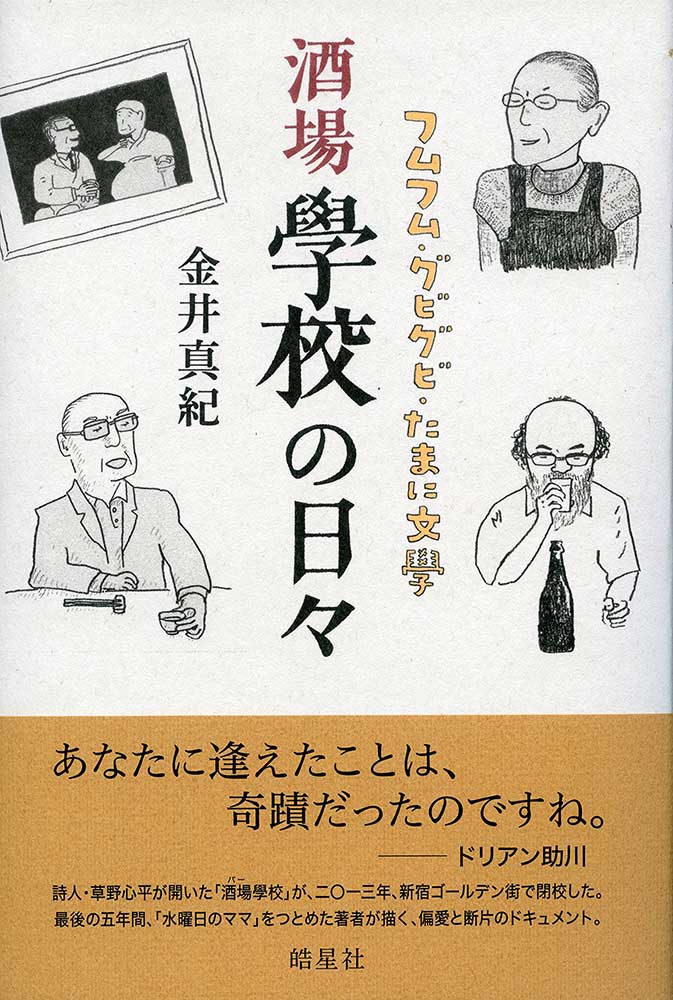

その店が1995年、場所を変えて新宿ゴールデン街に復活します。バー「學校」で働いていた63歳の禮子さんが引き継ぎます。金井真紀さんの『酒場學校の日々』(皓星社)は、そのお店が2013年に“閉校”するまでの最後の5年間、「水曜日のママ」をつとめた金井さんが、その見聞をまとめたスクール体験記です。

風変わりでおかしなお客さん、禮子ママの人柄や思い出話がほんわかと、ユーモラスに語られます。禮子さんの昔語りは、どれもおもしろいのですが、心平さん、古田さんたちの話は格別です。

「心平さんは‥‥すてきでしたよ。ダメもいっぱいある人でしたけど、でもだからこそ魅力的だったのね。周りにも、おもしろい男どもがいっぱいいましてね。昔は、男が男に惚れる、なんてことがありましたけど、今はもうそういうことは少ないわねぇ」

「心平さんとはどれだけいっしょにいても気詰まりがないの」

古田さんについては、こんな評が続きます。

「あたしが巡り会った男の人で、『あぁ、この男ならば』と思う、数少ない男ですね、古田さんは。(略)けっして人を傷つけたりするようなことをなさらなかった。ほんとに昔の男という感じ。余計なことを言わないし、いるだけで心が安心みたいな」

「手がね、グローブみたいなの。(略)酔っ払うと、やたら隣りの人の背中を叩くの」

「ふるたんぼ、ふるたんぼ」

「でも古田さんが魅力的なのは、かっこいいだけではなかったところ。はた迷惑なぐだぐだのずぶずぶの酒飲みだった」

禮子さんとふたりだけの夜、著者は昔ばなしをねだったそうです。そうすると、薄暗くて狭い學校に、心平さんをはじめとする「昔の男ども」があわあわと姿をあらわしてくるのが嬉しかった、と。

ビールを酌み交わす禮子さん(左)と金井さん

写真提供:金井真紀/撮影:千葉芳久

2020年10月8日

ほぼ日の学校長

*記事中イラスト:金井真紀。『酒場学校の日々』に使われた装画です。

*都合により来週は休みます。次の配信は10月22日の予定です。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。