ほぼ日の学校長だよりNo.133

東京オリンピック1964の光と影

5月29日、新型コロナウイルスに対応する医療従事者への敬意と感謝を示すため、航空自衛隊「ブルーインパルス」の6機編隊が、都心上空を飛行しました。白いスモークで線を描きながら飛ぶジェット機の影を追いながら、思い起こしていたのは、56年前の1964年10月10日、雲ひとつない秋空に、青、黄、黒、緑、赤のスモークで描かれた「五輪のマーク」の鮮やかさです。

60歳以上の人は誰もが思い浮かべたことでしょう。リアルで見ていなくても、テレビや写真で、目に焼き付けられた光景です。

ブルーインパルスが都心上空を飛んだのは、あの時と、2014年5月31日の旧国立競技場お別れイベントに続いて、今回が3度目だと――。

(写真:池田晶紀)

(写真:池田晶紀)

戦後日本の復興のシンボルとなった1964年東京オリンピックの開会式。94ヵ国の代表選手団の入場行進が終了し、天皇陛下の開会宣言があり、聖火台に火が灯され、選手宣誓が終わるとともに、ハトがいっせいに空に向かって放たれます。

7万5千人の観客の視線が頭上に振り向けられた午後3時10分20秒、上空に時速約460キロで進入してきたF86の編隊が、高度約1万フィートの青空に、5色のスモークでみるみる五輪のマークを描いた時の感動は、映画「ALWAYS 三丁目の夕日’64」の冒頭で、テレビ中継を見ていた人たちが、慌てて家の外へ飛び出して、空を見上げずにはいられなかったシーンそのままの歓喜です。

「ALWAYS 三丁目の夕日 '64」

「ALWAYS 三丁目の夕日 '64」

Blu-ray&DVD発売中

発売元:小学館/販売元:バップ

(c)2012「ALWAYS 三丁目の夕日 '64」製作委員会

彼らの瞼にうるうる涙がこみ上げたのは、まさに感無量だったからに他なりません。19年前には一面焼け野原だった敗戦国が、めざましい勢いで経済復興をなし遂げて、アジアで初めてのオリンピックを開催する――誰もが、えもいわれぬ感動に打ち震えた瞬間です。

「世界中の青空を全部東京に持ってきてしまったような、素晴らしい秋日和でございます」――NHKのアナウンサーが実況した通り、澄み切った秋晴れが広がっていました。あの“飛行機雲”は何度も練習を重ねた末の成果だろうな、とぼんやり想像はしていたものの、このアクロバット飛行がいかに規格外れのアイディアであったのか、つい数年前まで知りませんでした。

杉山隆男さんのノンフィクション『昭和の特別な一日』(新潮社、2012年)の中に収められた「上空一万五千フィートの東京五輪」を読んで、この試みがそれまで全世界の空軍が(世界最強の米空軍でさえも)挑戦したことのないような、無謀とも言える危険な賭けであったかを教えられます。

前人未到の、技術的にも至難の技である上に、ましてやそれを失敗の許されない世紀の舞台で披露することが、いかにきわどい冒険であったか!

<国立競技場のロイヤルボックスに座る天皇皇后両陛下から見て、もっとも見栄えのする五輪のマークを空に描く――。そんなオーダーに応えるため、空幕(航空幕僚監部・引用者註)やブルーインパルスのチームでは、どのくらいの大きさの円をどのような間隔で五つ、空に描けば効果的か何度も作図して検討を重ねた。

その結果、ひとつの輪の直径は六千フィート、約千八百メートルとし、輪と輪の間は千フィートあけ、さらに三つの輪がならぶ第一列から四千フィート離れた位置に、互い違いのようにして二つの輪を並べることにした。>

ところが、いざそれを実現しようとすると、それぞれの輪が近すぎて重なったり、離れすぎてばらばらになったり、いびつな輪になったり、なかなかうまくいきません。5機はそれぞれ約2キロ離れて飛行しますが、当時は高性能のレーダーもなく、互いの機体は米粒ほどにしか見えません。高度差がないだけに、お互いの位置関係もつかみにくく、訓練でその感覚を体に覚え込ませるしかありません。

さらに上空、高度1万5000フィートの高さから、各機の位置取りを指示する任務を与えられたT-33を、もう1機飛ばします。

五輪のマークを描く5機、予備の1機、それを上空からサポートするもう1機。操縦桿を握る計7名のパイロットたちが、オリンピックマーク・スモーク作戦の決定から約1年半、黙々とその訓練を重ねます。

しかし、驚いたことには、本番直前まで繰り返された十数回におよぶ予行演習で、「ただの一度として成功したことはなかった」というのです。輪の位置がずれたり、サイズが不均等だったり、納得のゆく5つの輪がついに描けないまま、本番の日を迎えます。

<失敗したからと言って、やり直しはきかないし、ごまかすこともできない。それこそ、なかったこととして、煙に巻いてしまうわけにもいかないのだ。無様な姿は容赦なく全世界の人々の眼にさらされる。>

ところが、不思議なことに、チームを束ねる編隊長の表情にも、上空1万5000フィートから各機に指示を与えるパイロットにも、「このチームなら、必ずや成功する」という確固たる自信がみなぎっていたというのです。

「人事を尽くして、天命を待つ」のではなく、「天命を信じて、人事を尽くす」が、7人の合い言葉。あとは人事を尽くす、のみでした。

選手宣誓の終了と同時に、国立競技場の上空に入らなければなりません。午後2時30分、定刻通り、7機の編隊は航空自衛隊入間基地(埼玉県)を飛び立ち、神奈川県・江の島上空で待機します。そこに、国立競技場での“アクシデント”の情報が伝わります。タイムスケジュールがやや後ろに押している、というのです。

<「おい、ラジオチャンネルに行こう」

編隊長が言ったのは、通常の無線ではなく、ラジオチャンネルに切り替えてNHKラジオの実況放送で、国立競技場でいま何が行なわれているのか、その模様を逐一チェックしながら、待機ポイントからの出発と、マークを描きはじめるタイミングを計ろうということだった。

やがて編隊長がGOのサインを出した。>

約5分。すり鉢状の国立競技場が右前方に見えてきたところで、無線に編隊長の声が響きます。

「ブルー、レッツGO、スタート、ターン、ナウ」

<国立競技場の上空でマークを描く五機のF86よりさらに高い空からその様子を息を詰めて見守っていた鈴木は、彼らが旋回に入り、輪をかきはじめた時点で、これはいい、とすぐにわかった。

輪と輪のほどよい間隔も、機体の後尾から吐き出されるスモークがおむすびの形になることなく、なだらかに弧を描いているところもこれまでとはまるで違う。百数十回挑戦しながらただの一度として成功したことがなかったのに、本番ではものの見事にやってのける。五人こそほんとうのプロフェッショナルだ、と鈴木は思った。>

5機に続くもう1機は、万一エンジントラブルを起こす機があった場合も、すぐに代役がつとまるように、近くで“飛び入り”の待機をしています。故障を起こすのが、何色のスモークを出す飛行機かわからないので、この予備機には白色のスモークを装備していました。

なんとも劇的な内幕話です。詳細を知れば知るほどに、あの五輪のマークがますます誇らしく思えてきます。

創設から10年。自衛隊は相変わらず戦後日本の「鬼っ子」と見なされ、世間の無理解、無関心を否応なく味わわされていました。自衛隊員が、こうした割り切れない思いを一気に払拭し、自分たち自身が「よし!」という覚悟をもって事に臨める確かなよりどころが切に求められていたのです。

オリンピックマーク・スモーク作戦は、まさにその悲願の結晶でした。

昨年5月28日に、時の編隊長、松下治英(はるひで)さんが87歳で亡くなったという記事を目にしました。高度1万フィートの江の島上空で、とっさにNHKのラジオ中継に切り替えて、「ここだ!」と発したGOの指令が、耳に届いてくるようでした。

さて、それが開会式当日の遥か上空の物語だとすれば、地上では開会式直前まで、いたるところで建設の突貫工事が続いていました。

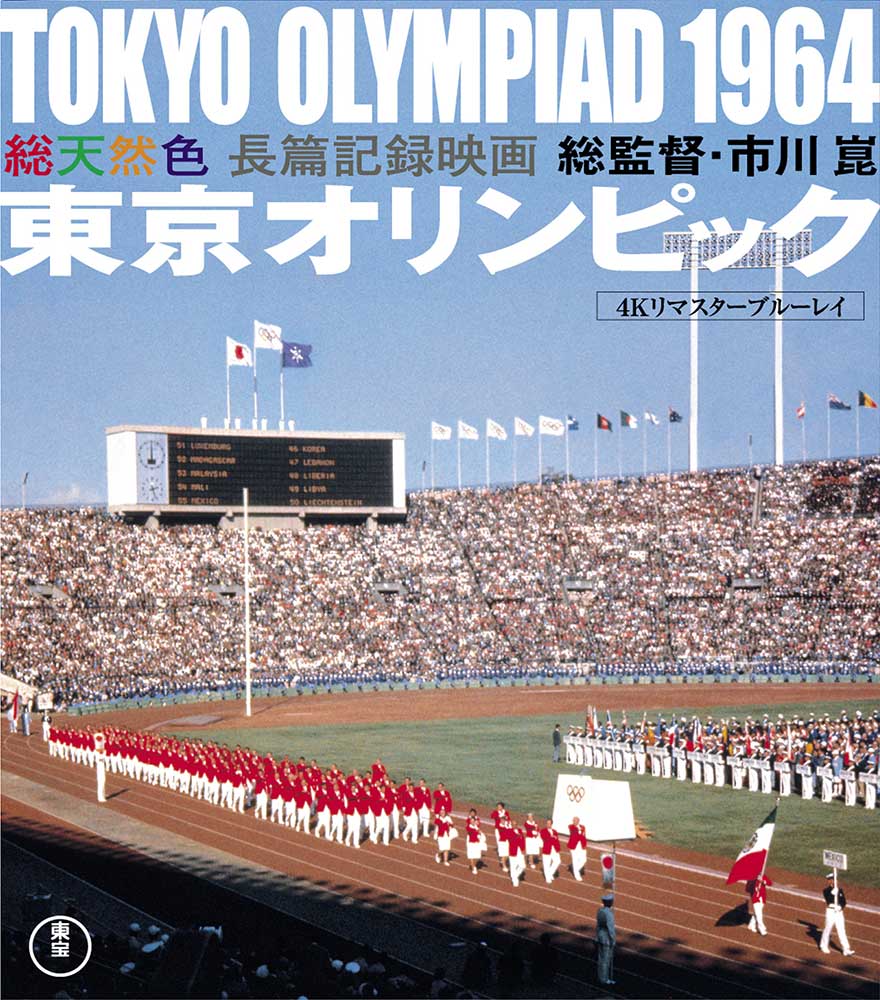

市川崑総監督の公式記録映画「東京オリンピック」の冒頭シーンにあるように、高速道路だ、新幹線だ、モノレールだ、ホテルだと、国を挙げて東京の大改造が推進されました。丹下健三設計の、渋谷の丘にそびえ立つ代々木競技場のシルエットは、まさに時代の求める名作でした。

「東京オリンピック<4KリマスターBlu-ray>」

「東京オリンピック<4KリマスターBlu-ray>」

Blu-ray発売中 ¥4,700+税

発売・販売元:東宝

(c)公益財団法人 日本オリンピック委員会

<代々木競技場の実際の工期は、1963年2月1日から1964年8月31日までの18か月で、誰も試みたことがない吊り構造の建築が、その短工期で完成したのは、殆ど奇跡だといわれている。完成は10月10日の開会式のわずか39日前。

56年後の2020年のオリンピックの新国立競技場は、8か月前の余裕のある完成である。時代が違った。1964年の方は、1日3交代の24時間体制で工事が行われ、落下事故で多くの死者もでた。今だったらネットで大変な騒ぎになっただろうが、当時の日本ではそれが普通だったのである。社会をリードする「建築」という神のためなら、犠牲が出るのは仕方がないと考える人が多かったのかもしれない。>(隈研吾『ひとの住処 1964―2020』、新潮新書)

国の威信をかけた戦後最大のイベントである以上、何としても成功させる! それを望まない国民は誰一人いない!

そんな気運に煽られて、無理に無理を重ねたひずみが、あちこちに噴出するのも必定(ひつじょう)でした。44年後に、次の小説が書かれます。

「東海道新幹線だけで二百人、高速道路で五十人、地下鉄工事で十人、モノレールで五人、ビルやその他を合わせると最終的に三百人を軽く超えると思います」

<いったいオリンピックの開催が決まってから、東京でどれだけの人夫が死んだのか。ビルの建設現場で、橋や道路の工事で、次々と犠牲者を出していった。新幹線の工事を入れれば数百人に上るだろう。それは東京を近代都市として取り繕うための、地方が差し出した生贄(いけにえ)だ。>

奥田英朗のエンタテインメント大作『オリンピックの身代金』(講談社文庫、上下)が見事に活写した世界です。秋田の貧しい農村に育った主人公は、東大経済学部の大学院で学んでいますが、出稼ぎに来ていた日雇い人夫の長兄が工事現場で命を落としたことをきっかけに、自分も同じ現場で働いてみることを決意します。

建設現場特有の元請け、下請け、孫請けという階層構造。末端の飯場には東北からの出稼ぎ人夫がひしめき、体にムチ打って朝8時から翌日午前2時までの“通し”のシフトで働いています。この過酷な肉体労働を体験し、やがて兄の“心臓麻痺”の真相を知るにおよんで、主人公は自らの役割に目覚めます。

「労働者の命とは、なんと軽いものなのか。支配層にとっての人民は、十九年前、本土決戦を想定し、『一億総火の玉』と焚きつけた時分から少しも変わっていない。人民は一個の駒として扱われ、国体を維持するための生贄に過ぎない。かつてはそれが戦争であり、今は経済発展だ。東京オリンピックは、その錦(にしき)の御旗(みはた)だ」

「東京だけが富と繁栄を享受するなんて、断じて許されないことです。誰かがそれを阻止しなければならない。ぼくに革命を起こす力はありませんが、それでも一矢(いっし)報いるぐらいのことはできると思います」

「オリンピックを人質にして、身代金をいただきましょう」

連続爆破事件が起こり、脅迫状が警察当局に届きます。要求金額は8千万円。オリンピックを“人質”に、開会式を妨害する爆弾テロが予告されます。

犯人は最初から明らかです。爆弾テロがついに不成功に終わることも、歴史的事実によって明白です。しかし、それにもかかわらず、物語にぐいぐいと引き込まれます。国家を敵にまわしてひるむことのない孤独な青年と、捜査陣との息詰まるような攻防戦。巧みな構成によるサスペンス、迫真のリアリティに圧倒されます。

国民にはいっさい知らされることなく、あくまで極秘裏に、国家の名誉と警察の威信にかけて犯人逮捕に死力を尽くす刑事たち。その背景には、大きく変貌を遂げていく日本の社会や東京の風景が浮き彫りにされます。公安部vs. 捜査一課という警察内部の熾烈な争い、出稼ぎ労働者の過酷な日々、朝鮮人集落や裏社会の動き、流行や風俗のうつろいなどが、丹念に重層的に描かれます。

主人公の魅力にやるせないような共感を覚えつつ、オリンピックをめぐる「影」の部分に心が締めつけられます。

<何かの影が頭上に舞った。思わず首をすくめ、全員で空を見上げる。鳩だった。数千羽の鳩が、東京の空に放たれたのだ。(略)

ジェット機の音が東の空から響いた。何事かと全員がその場で立ち尽くす。

五機のジェット戦闘機が編隊を組んで現れた。耳をつんざく爆音が明治公園一帯を支配する。きれいなカーブを描いて隊がばらけた。そして機体の尻から煙を吐いて、それぞれが大きな輪を描き始めた。

昌夫たちはその光景を黙って見ていた。一分ほどで五輪のマークが青空に浮びあがった。津波のような歓声がスタンドから聞こえる。まったく日本はたいした国だ。>(『オリンピックの身代金』第54章)

7月24日。コロナ禍がなければ、本来、2020年東京オリンピックの開会式が行われていたはずの新国立競技場の前を歩きました。頭の中を、56年前の光景が、次々と通り過ぎていきました。

2020年7月30日

ほぼ日の学校長

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。