ほぼ日の学校長だよりNo.73

「青銅よりも永遠なる記念碑」

昨年5月、旧知の小倉孝保さん(現在、毎日新聞編集編成局次長)の訪問を受けました。欧州総局長としてロンドンに赴任していた2014年秋、カフェで目にした新聞記事の見出し――「中世ラテン語辞書作成プロジェクト 101年ぶりに完了」に、「ドキンとするほどの衝撃」を受け、関係者を取材してきたというのです。「今度、それで本を書こうかと思っているので、少し話を聞かせてほしい」という依頼でした。

えッ! この私が、ですか? 辞書づくりとは縁もゆかりもないし、とてもお役に立つとは思えませんが、と言いつつ、ともかく取材は受けました。話し終えた後も、「どこか使えそうなところはありますか?」と首をかしげて、そのままこの件は忘れていました。すると、先だって本が送られてきました。『100年かけてやる仕事――中世ラテン語の辞書を編む』(プレジデント社)でした。

さっそくページを繰ってみました。話した内容が予想以上に書かれているのに驚きました。しかし、そんなことより興味深かったのは、言うまでもなくこの本のテーマです。100年という年月をかけて、およそ採算も市場性も度外視したようなプロジェクトを、誰が、どうやってやり遂げたのか――関わった人たち、その動機、プロセス、できあがった辞書の意義・価値・可能性などについて、興味が尽きませんでした。

本の冒頭で、なぜ「書きたい」と思ったのか、を著者が述べています。

<英国学士院(ブリティッシュ・アカデミー)が作成した中世ラテン語辞書の存在を知ったのは、日本の新聞社のロンドン支局を拠点に取材活動をしていたときのことだ。この辞書は百年かけて完成している。英国にある中世のすべての文献からラテン語を集める壮大なプロジェクトである。言語を集めてきたのはボランティアたち一般市民だった。

百年もの時間をかけて、誰のための辞書をつくったのか。ラテン語は話し言葉としてはすでに死んでいる。辞書をつくったところでさほど需要は見込めない。ましてや絶対にもうけにはならない。そんな活動に誰が何を目的に資金提供したのか。ボランティアの市民たちは無報酬の言葉集めに、どんな動機で参加したのだろう。自分たちの生きている時代に完成しそうもない、つまり自分たちが使うあてもない辞書をつくることになぜそれほど精力を傾けたのか。その興味から、僕は英国やアイルランドで関係者に話を聞いて回った。>

©DMLBS

©DMLBS

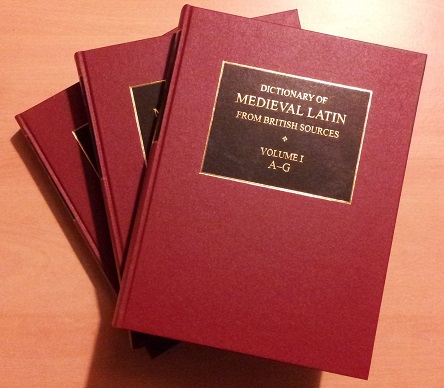

英国学士院が100年の年月をかけて完成させた中世ラテン語辞書。

全3巻、4100ページにもなる。

そして、2015年7月に帰国した著者は、東京で新聞づくりの現場に戻ります。目まぐるしく更新されるニュースを追い、日々、時間との競争のなかで 「刹那(せつな)を生かされている」と感じる折々に、英国で出会った人々――中世ラテン語辞書の完成をめざした人たちの言葉や表情を思い返します。

「人類にとって有益なことに携われるチャンスはそれほど多くありません」

「競争よりも協力を大切にすべきときがあるはずです」

「記録された歴史を完全なかたちで後世に引き継ぐのです」

<彼らは時間に縛られず、とことん原典に当たることを自らに課していた。事実上締め切りのない現場だった。スピードよりも正確性を重視していた。古い文献から立ち上ってくる過去の人々と対話しながら、それを後世に伝える作業を続けていた。僕たちの仕事が鮮魚にこだわる水産業だとすると、中世ラテン語辞書プロジェクトは過去の遺産を守って木を植え、未来のために山をつくる林業だった。緑豊かな山は新鮮な空気をつくり、見る人に精神的な安らぎを与える。

山をつくるには数十年から数百年の時間がかかる。短期的な経済指標でその価値を計ることは難しい。人類にとってなくてはならない大切なものだが、普段はその重要性を意識しない。中世ラテン語辞書づくりはまさにそんなプロジェクトだった。>

スピード重視、効率最優先、市場原理主義といった時代の趨勢を、私たちは避けて通ることはできません。しかしながら、速さを競い、効率を尊び、経済合理性を追うことだけが、生き方のすべてではないことも知っています。それだけに、真反対の生き方、働き方(彼らのように言葉の木を植え、山をつくろうとする姿)に、人を幸せにする何か貴重なヒントがあるのではないか――。そう著者が感じたとしても、何の不思議もありません。

さて、ラテン語とは古代ローマの公用語です。それでは、中世ラテン語とは何でしょう?

ラテン語は、ローマ帝国が領土を拡大する過程で、ヨ―ロッパ、北アフリカ、中東などに広まります。そして西ローマ帝国が滅亡し、ローマの軍事や政治面の影響力がなくなった後も、ラテン語はヨーロッパ各地で生き続けます。話し言葉としては「死語」になりますが、それぞれの地域の言語や文化の影響を受けながら、書き言葉として生きながらえます。それが中世ラテン語です。

ヨーロッパでは教会や役所の公文書のほか、哲学や科学の学術論文が中世ラテン語で書かれます。英国でも英国独自の中世ラテン語が発達し、民主主義の源流とされるマグナ・カルタ(大憲章、1215年)も、ニュートンの有名な科学論文「自然哲学の数学的諸原理」も、すべて中世ラテン語で書かれます。これが約1000年、続きます。

ところが、ここに問題がひとつありました。英国には自国仕様の中世ラテン語辞書がなく、ずっとフランス人の編纂した辞書に頼らざるを得なかったのです。当然、自国の歴史研究には使い勝手の悪いものでした。そこで、この状況を打破し、自分たちの祖先の残した文献を正確に読むために、自前のラテン語辞書をつくろうという気運が生じます。こうして1913年に、英国学士院のプロジェクトとして、「英国古文献における中世ラテン語辞書」の編纂が正式にスタートするのです。

翌年、いきなり第1次世界大戦が勃発し、幕開けから困難がともないます。大戦中、活動はほとんど休止状態になりますが、やがて再始動するとともに、英国学士院は2つの特別委員会を発足させます。一つは英国の中世文献の収集を担当し、もう一つは、それらの文献から中世ラテン語の採取を担当します。そして、この2つの委員会から委嘱されるかたちで、市民ボランティアが活躍します。

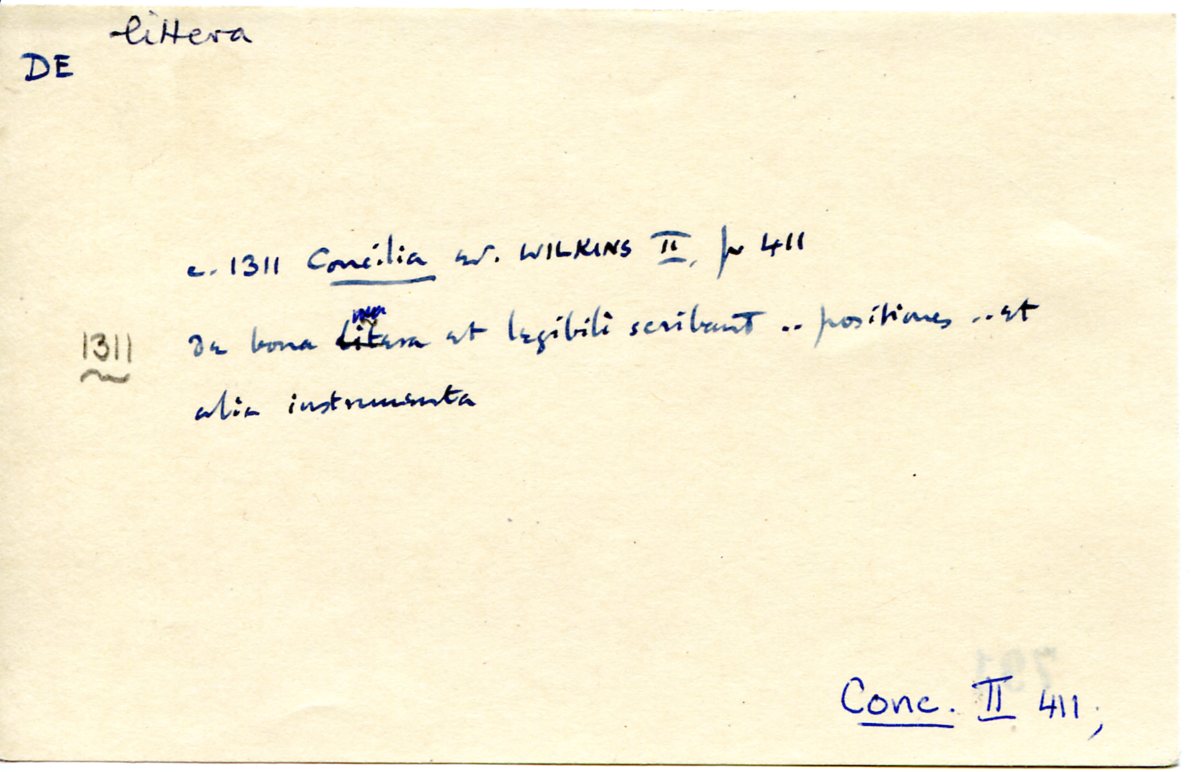

彼らは「ワードハンター(言語採集者)」として、指定された文献から丹念に言葉を拾い集め、それをスリップ(言葉のカード)に書き起こします。約40年かけて、集めたスリップは最終的に約75万枚にのぼります。このスリップの集積が、辞書づくりの基礎を固めたことは言うまでもありません。

©DMLBS

©DMLBS

最も多く言葉を集めた

バーナード・ウィンスロップ・スイスィンバンクの単語カード。

<ボランティアたちはみな何の見返りも期待せず、まるで働きバチが蜜を集めるようにこつこつラテン語を採取していった。しかも、多くのボランティアは自分の生きている時代には辞書が完成しないだろうことを認識していたはずだ。>

集まった言語を整理し、アルファベット順などの項目別に、言語リストを作成する作業が始まります。1967年になって――プロジェクトの正式スタートから54年後に――ようやく初代の編集長が指名され、辞書は実質的な編集作業に入ります。

以後、2013年の完成までに3代の編集長が就任します。いずれも、人格的にも能力的にも、この世紀をかけた大仕事にうってつけの人物が揃います。

初代編集長:「言語は樹木である。言葉を知る人の多くは、その幹や大きな枝についてはよく理解している。しかし、樹木には小枝もある。それなのに人々は小枝について関心を払わず、十分な理解をしていない。それを調べて意味を確定していくことこそ樹木を守っていくことになる。言葉の小枝に細心の注意を払いながらその意味、使われ方の微妙な違いを見つけて、それを人々に説明することが辞書づくりなのだ」

2代目編集長:「人類祖先の知的活動に興味がありました」、「中世ラテン語を研究することは欧州の歴史を知的探求することになると思ったんです」、「自分としては良質なだけでなく、完璧な辞書をつくりたいと思っていました。そのためにはじっくりと時間をかける必要がありました。急いでつくっては完璧なものはできません。早くやれば、必ず間違いが起きます」

オックスフォードの街を歩きながら、

オックスフォードの街を歩きながら、

「あんなところにも中世ラテン語が書かれています」と指さす

第2代編集長、デビッド・ハウレットさん。

3代目(最後の)編集長:「過去に偉大なる人々が献身的に携わってきたこのプロジェクトに、自分が終止符を打てるのは幸せでした。まさに特権でした。この辞書を完成させて思うのですが、『終わり』という言葉はそぐわないように思います。辞書が利用されるのはこれからなのです。世界は今、この辞書から利益を受ける時代に入ったのです」

最後の編集長を務めたリチャード・アシュダウンさん。

最後の編集長を務めたリチャード・アシュダウンさん。

また、プロジェクトを資金的に支えた英国学士院「中世ラテン語辞書特別委員会」の委員長は、「今回の辞書は英国だけでなく世界の研究者の役に立つ。しかも、現代の研究者だけでなく、後世の人々もこの道具を使うことになる」と述べています。

17分冊の中世ラテン語辞書を持つ英国学士院の

17分冊の中世ラテン語辞書を持つ英国学士院の

ジェームズ・リビングトンさん。

重さは11.6kgにもなった。

ともかくこの事業に携わった人たちは、誰しもが、「始めたからには途中で投げ出すわけにはいかない」、「向こう岸まで渡りきるしかない」と思い定めたうえで、コンピュータもない時代に、いちいち手書きでカードを作り、ときにはたった一語の用例を確認するために、わざわざ電車で1時間以上もかけて、ロンドンの大英図書館まで原典に当たりに足を運びます。手間ひまをかけ、労を惜しまず、100年の歳月を費やしてこれを完成まで導くのです。

詳しい話は本書を読んでいただくとして、おもしろいと思ったのは、インタビューされた人たちが誰しも快く取材に応じるばかりか、辞書作成の思い出を、「楽しかった」、「至極の時間だった」と懐かしげに語る様子です。指定された時刻に大学を訪ねると、きちんとした身なりでわざわざ玄関で出迎えてくれたり、最寄り駅の改札で待っていたり、相手を思いやる心遣いを見せてくれます。たいていは食事をともにしながら、ラテン語の警句やユーモアをまじえて、ゆったりと会話を楽しんでいます。

いま新聞紙上を賑わしているEU離脱交渉で苦しむイギリスとは真逆のような時間が、そこに流れているように思えます。本書を締めくくるにあたって、著者は2代目編集長の自宅を訪ねます。引退して、いまは畑仕事に精出す日々。彼の畑を、ひと目見たかったと語ります。

2015年2月末。オックスフォードはあいにく朝から雪でした。編集長の自宅から車で約20分。畑の入り口に着くと、そこでゴム長靴に履き換えて、ぬかるみの中を入っていきます。

引退後、畑仕事を楽しむデビッド・ハウレットさん。

引退後、畑仕事を楽しむデビッド・ハウレットさん。

以前、「畑仕事と辞書づくりには共通点がある、とおっしゃっていましたが」と水を向けると、「辞書と畑。何の関係もないように思えるでしょう。たしかにやっていることは全然違います。ただ、畑仕事をしているうちに共通点に気が付いたんです」と。

「競争のない世界なんです。辞書編集も畑づくりも。競争よりも協力が必要な仕事です」。そして、「手をかければかけるほど、良質のものができる。それも辞書づくりと同じです」と。

「この辞書プロジェクトの最大の価値はどこにあるでしょう?」と問うと、

「やり終えたことでしょうね。こうした息の長いプロジェクトは終わらないこともある。計画がスタートした後、社会状況が変化してスタッフが入れ替わる。始めたころの熱は冷めます。明確な目的意識が共有されていなければ続かない。社会にとっての精神的訓練です。ジムに行って運動しますよね。それと同じように、社会はこうした知的活動を続ける必要があると思います。それを続けることで社会は健全な体を維持できるんじゃないでしょうか」

ふたりは畑の横の小屋に入り、並んで木製の長椅子に腰かけます。遠くに目をやっていた編集長が、つぶやくように口にします。「モヌメントゥム・アエレ・ペレッニウス」――完成した辞書をラテン語で表現していました。

<「青銅よりも永遠なる記念碑」

さびることなく時間にたえうるもの、という意味である。時間をかけてつくったものこそ時間に耐える権利を持つ。>

「日本社会と辞書」という章で、なぜ「ほぼ日の学校」は古典がテーマなのか、という話を私はしました。『広辞苑』第7版や諸橋轍次『大漢和辞典』の編集者、アーサー・ビナードさん(詩人)、松岡正剛さん(編集工学研究所長)らもそれぞれに語っています。これらについては、また改めて触れる機会があるかもしれません。

2019年3月21日

ほぼ日の学校長

*写真提供・協力:小倉孝保氏/プレジデント社

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。