ほぼ日の学校長だよりNo.53

「ムラカミ・ギャング」たちの夢

早速たくさんの方から「万葉集講座」のお申し込みをいただきました。受講を希望する理由がそれぞれしっかり書かれていて、拝見するだけで、こちらの身が引き締まります。応募締切は10月24日(水)午前11時です。まだの方はどうぞお早めに、お忘れなく!

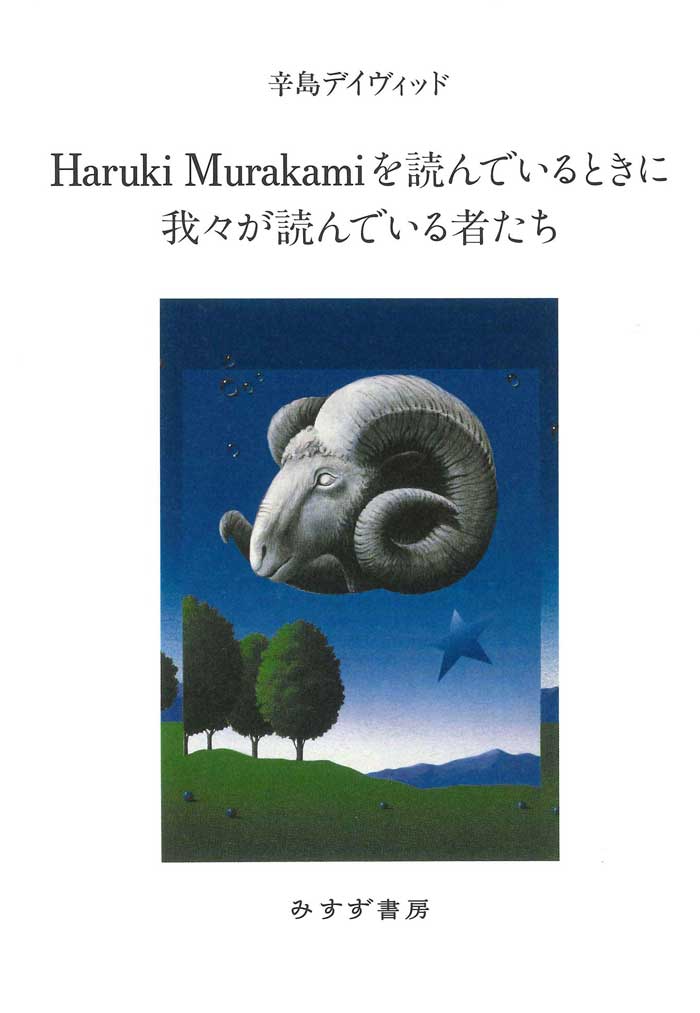

さて、先週末は 辛島デイヴィッドさんの『Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち』(みすず書房)という新刊を読みました。村上春樹の作品がいかにして海外市場で成功をおさめ、村上さんが国際的作家としての地位を確立していくか――そのプロセスを丁寧に解き明かした、非常にユニークでおもしろい1冊です。

タイトルからして興味をそそります。レイモンド・カーヴァーの『愛について語るときに我々の語ること』(村上春樹翻訳ライブラリー、中央公論新社)や『走ることについて語るときに僕の語ること』(村上春樹、文春文庫)をすぐに連想させるからですが、同時に、このタイトルが見事にテーマを言い表していることにも気づきます。

Haruki Murakami作品を読んでいる英語圏の読者=「我々」は、村上春樹という作家の「声」のみならず、そこに結集されたさまざまな人たちの「思い」や「解釈」を、知らず知らずのうちに読み込んでいる、というような意味合いです。

私たちはなにげなく「ドストエフスキーを読んだ」、「『ハムレット』を読んだ」などと言いますが、翻訳文学において、実際に読んでいるのは訳者たちの文章です。そこには、何をどのように訳出したいか、という翻訳者の好みや選択も反映されれば、市場のトレンドを意識した編集者の意図、出版社の戦略なども織り込まれています。読者はそうした総体を無意識のうちにも読んでいるのです。

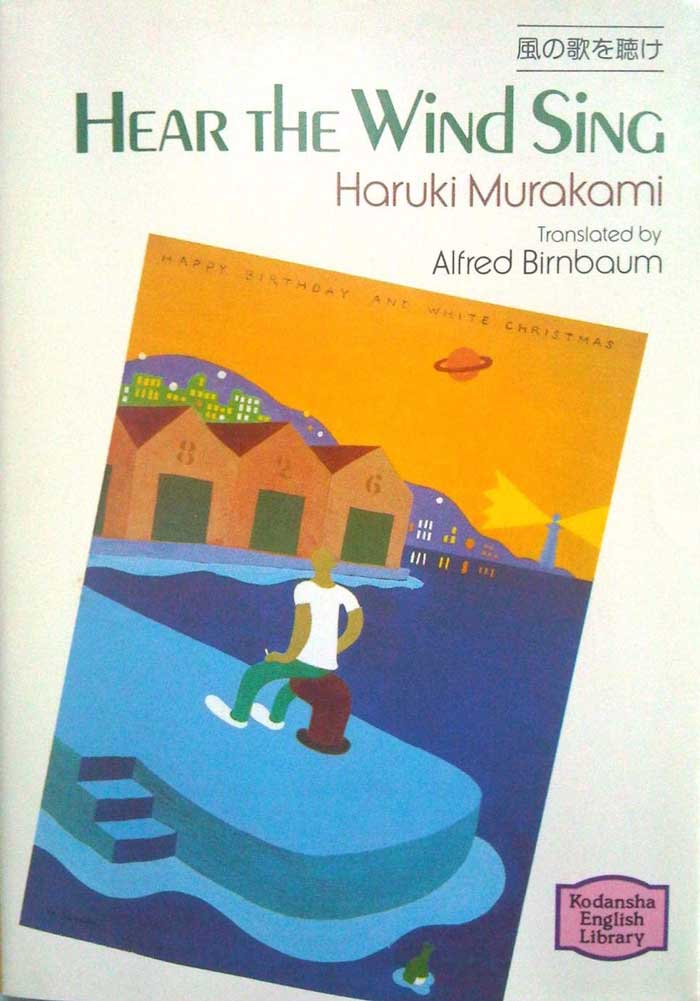

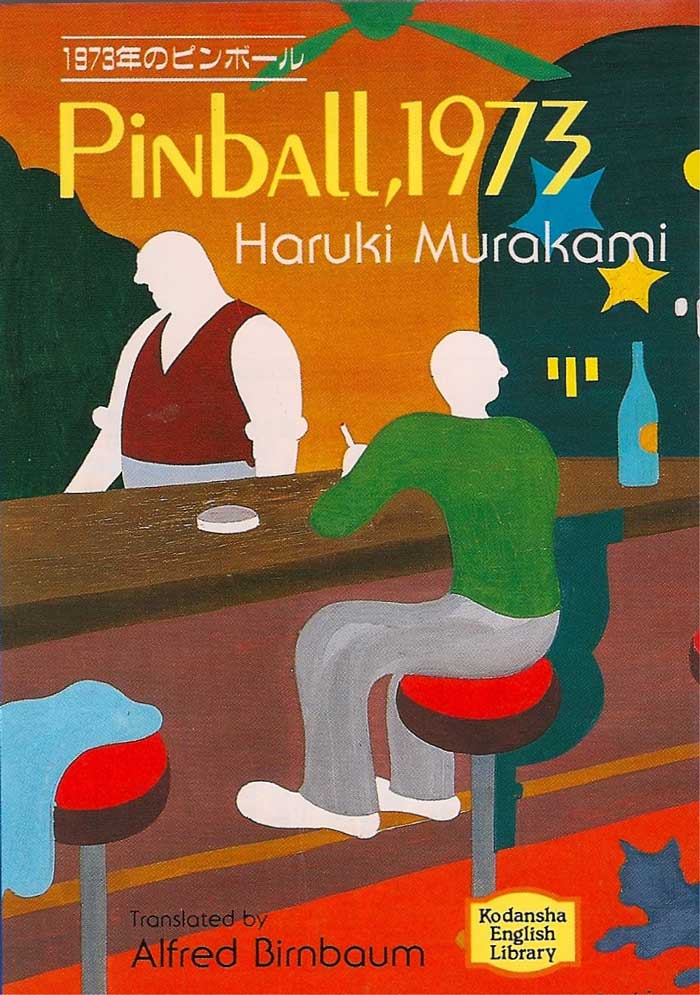

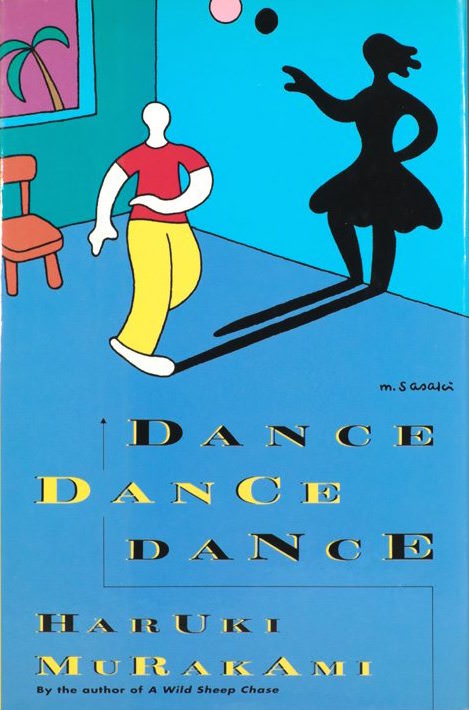

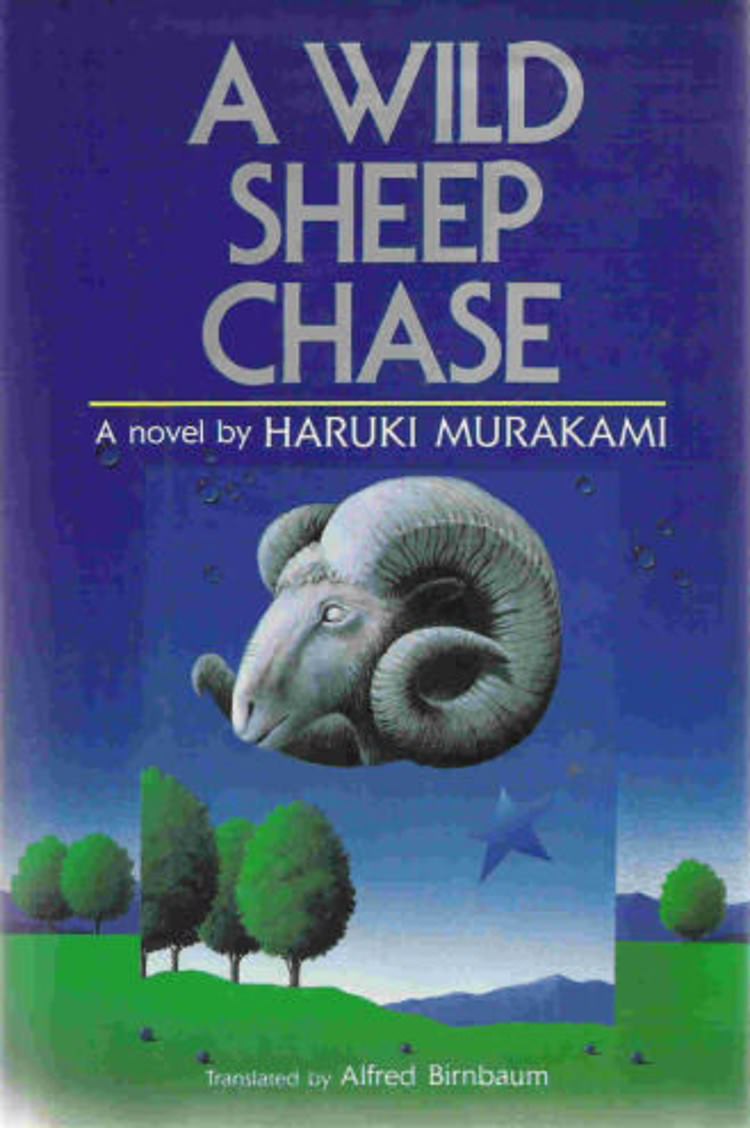

村上春樹の海外進出においても、まさに「チーム・ムラカミ」の存在が重要でした。村上が海外では「無名の新人」だった時代に、Haruki Murakami作品の英語圏進出をもくろみ、それを推進する人たちがいました。初期においては翻訳者のアルフレッド・バーンバウム、編集者のエルマー・ルーク、そしてムラカミを「世界で最も有名な日本人作家」へと変貌させた『ねじまき鳥クロニクル』の翻訳者ジェイ・ルービンといった人たちです。

翻訳者、編集者という、普段は作家の陰に隠れた黒衣(くろこ)的存在が、この本では逆に主人公です。京都で茶道を究めようとしていた米国青年(1955年生まれ)が、その夢に見切りをつけたとき、たまたま出会ったのが村上春樹の初の短編集『中国行きのスロウ・ボート』(中公文庫)でした。「それまで読んできた日本文学とは全く違うもの」を感じ、「日本文学に圧倒的に足りないと感じていたユーモア」に惹かれ、「社会にうまく馴染めないmisfitの主人公に共感」します。そして、翻訳の腕を試してみようと思い、なかの一篇を訳し始めるのが、アルフレッド・バーンバウムです。

もうひとり、ハワイ生まれの小柄な(しかし実にバイタリティーあふれる)中国系アメリカ人(1948年生まれ)が重要な役割を担います。彼は編集者として、「欧米で認められるような本をつくりたい」、「アジア系に偏っていないキャリアを築くこと」をめざしていましたが、圧倒的な白人社会である(特にユダヤ系が強い)当時のニューヨークの出版界で地位を確立することに苦戦していました。編集者のエルマー・ルークです。

ルークが来日して村上作品と出会い、そして彼とバーンバウムがタッグを組むことで、Haruki Murakamiをめぐる冒険は新たな展開を迎えます。村上作品をニューヨークやロンドンの読者に届けようと、2人は懸命の努力を重ねます。「新しいフロンティア」を開拓したいと思っていた村上自身もアメリカに渡ります。そこに強力なトロイカ体制が生まれるのです。

バーンバウムが村上作品の翻訳を試みた1980年代半ば、ムラカミは海外ではほぼ無名の存在でした。しかも「外国人」による「翻訳作品」――競争の激しいアメリカの出版界で、注目を集めるのは容易ではありません。

ルークは、ムラカミを「ポスト・ビッグ・スリー(川端康成、谷崎潤一郎、三島由紀夫)」の日本からの「唯一無二の新たなヴォイス(original new voice)」と位置づけるべく、綿密な広報戦略を立案・実行します。「翻訳的青春」とでも呼びたくなるようなバーンバウムとルークのコラボレーションは、まさに「ムラカミ・エンジン」を海外市場に向けて始動させます。

<バーンバウムとルークの功績は、村上の作品を①世界が日本に注目している時期にタイムリー/コンスタントに出版し、②ある程度の商業的成功を収め(一冊の本の失敗でいとも簡単に作家のキャリアに終止符が打たれてしまう)、③英語圏の出版界においてそれを「シリアスな文学」として位置づけたことである。(これが五年、十年遅れていたら、村上は「フロントランナー」になる機会を逸していたかもしれないし、英語圏でブレイクスルーを目指していなければ、『ねじまき鳥クロニクル』以降の村上もおそらくいなかっただろう。)

これらを実現するために、バーンバウムとルークは、アメリカで読者を獲得できる(と自らが自信を持てる)翻訳を作ろうとした。ときにはかなり大胆な編集/翻案もした。>

最後の「大胆な編集/翻案もした」とは実際どのようなものだったのか、といえば、『羊をめぐる冒険』では、「『日付をはじめ、一九七〇年代と結びつくもの』を本文や章や節のタイトルから削除し『作品をもっと現代的に』すること」でした。アメリカの出版市場が「同時代的」な作家・作品を強く求めていたからです。

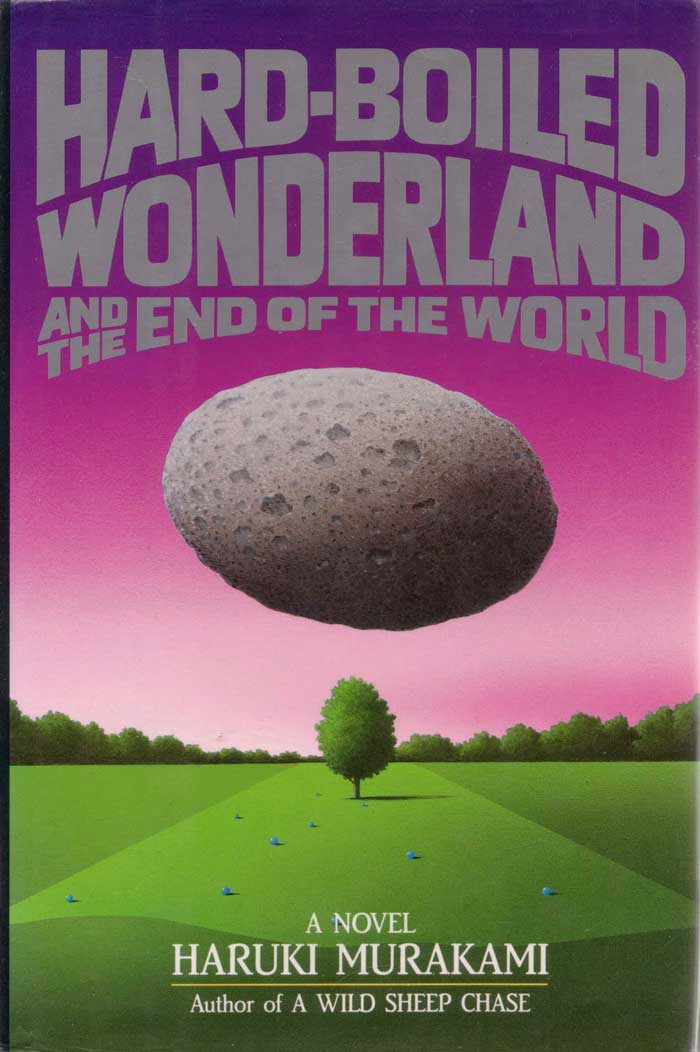

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の場合には、より大胆なアイデアが取り入れられます。

<日本語のオリジナル版では、交互に進行する章に別々の一人称――「ハードボイルド・ワンダーランド」の章には「私」が、「世界の終り」の章には「僕」――があてられて区別されているが、英語の一人称には“ I ”しかないため、「普通」に訳すとこの「私」と「僕」の違いが失われてしまう。そこでバーンバウムとルークは交互に進む章を時制で区別することにした。「ハードボイルド・ワンダーランド」の章は過去形で語り、より幻想的な「世界の終り」の章は現在形で語ることにした。>

また全体の分量も、かなり細かく削っていった結果、原作の80%くらいに短縮されました。これは2人に限ったことではなく、『ねじまき鳥クロニクル』の場合は、訳者のジェイ・ルービンがやはり思い切った短縮をし、さらに章の順序まで入れ替えます。

<いずれにせよ、一九八〇年代後半から一九九〇年代半ばから後半にかけてアメリカを中心に英訳された――つまり村上が英語圏でブレイクするまでの――村上作品は、訳者にかかわらず、その大半がかなり大胆に翻案もしくは意訳されていることは注目に値するだろう>

当事者同士で、この間どのようなやりとりが交わされ、合意が形成されていったのか。手に取るようなリアルな場面が再現されています。

この本は本来、より「アカデミック」な体裁をめざしていたといいます。しかし、関係者のインタビューを重ねるうちに――間違いなく彼らの個性や物語がおもしろすぎて――その「声」をできるだけ活かしたいと思い始め、「最終的にはナレーションを最小限に抑えたドキュメンタリーのような本」をめざした、と著者は述べています。

「ニューヨーカー」編集長ロバート・ゴットリーブら編集スタッフ、『象の消滅』、『ねじまき鳥~』以降の村上作品を刊行しているクノップフ社のサニ・メータ、担当編集者ゲイリー・フィスケットジョン、斬新なカバーを手がけた装幀家のチップ・キッド、アメリカにおける村上のエージェント(代理人)となるアマンダ(ビンキー)・アーバンなど、30人を超える人たちに詳細なインタビューをしています。もちろん、作家本人も随所で発言しており、「かなりマニアックな質問にもユーモアを交えてフランクにお答えくださった」と、最後に謝意が表明されています。

ともかく巻末に付けられた合計714の注釈が圧巻です(これも著者の批評精神の発露でしょう)。内訳は、電話、メールを含めたインタビューの記録、書籍・雑誌・新聞、書簡、FAX、覚書など、引用箇所の出典です。「本書のために、スーツケースや地下室や脳の奥底から記録・記憶を掘り起こし、惜しみなく共有してくださった皆さんに改めて感謝申し上げます」という謝辞が述べられていますが、それだけのものを引き出し、整理し、まとめあげた著者の情熱が並大抵でないことは言うまでもありません。

著者の辛島デイヴィッドさんは、1979年東京都生まれの作家・翻訳家。現在は早稲田大学国際教養学部の准教授です。村上作品に初めて触れたのは、アメリカのタフツ大学で日本文学の授業を受けた際、バーンバウム訳『羊をめぐる冒険』を読んだ時だといいます。本書のきっかけになった最初のインタビューから7、8年の時が経っているとのこと。文字通りの労作です。

辛島デイヴィッドさん

辛島デイヴィッドさん

本書は1998年までの物語ですが、いずれそれ以降の話もまとめたいと、「あとがき/おわりに」が次作の予告を兼ねています。

辛島さんとは若干の面識があります。氏が日本財団で「東京国際文芸フェスティバル」を企画した際に、最初の段階で訪問を受けました。残念ながら、私自身が新しい会社で編集長に就任したばかりというタイミングだったため、あまりお役には立てませんでした。しかし、その後の「東京国際文芸フェスティバル」の充実したプログラムを見るにつけ、辛島さんの実行力に目を見張る思いでした。

本書もユーモアをまじえながら、スラスラ読める平易な叙述である一方、随所にこの人の文芸に対する情熱や、登場する「ムラカミ・ギャング」たちへの熱いシンパシーがほとばしります。異色の文芸ドキュメンタリーの誕生です。

2018年10月18日

ほぼ日の学校長