ほぼ日の学校長だよりNo.145

いわきで宮沢賢治トーク

先週末は、福島県いわき市にある草野心平記念文学館へ行きました。昨秋刊行された今福龍太さんの『宮沢賢治 デクノボーの叡智』(新潮社)をめぐるトーク・イベントに出席するためです。

宮沢賢治と草野心平。この二人の“出会い”は、近代文学史上の画期的な事件のひとつです。

宮沢賢治が27歳で自費出版した第一詩集『春と修羅』(1924年4月、生前に刊行された唯一の詩集)を、その年の秋、中国・嶺南大学(現・中山大学)に留学していた21歳の草野心平が手にします。磐城中学の後輩が日本から送ってくれていたのです。

一読驚倒。心平は衝撃を覚えます。数年前から、まわりの友人たちに「機関銃」とあだ名されるくらい詩を多作していた心平は、『春と修羅』に紛れもない一人の天才詩人を見出します。

<現在の日本詩壇に天才がゐるとしたなら、私はその名誉ある「天才」は宮澤賢治だと言ひたい。世界の一流詩人に伍しても彼は断然異常な光りを放つてゐる。彼の存在は私に力を与へる。存在――それだけでも私にとつてはよろこびである。(略)私はいまは只、世間では殆んど無名に近い一人のすばらしい詩人の存在を大声で叫びたいのである。(略)今後彼はどんな仕事をして行くか、恐るべき彼の未来を想ふのは私にとつて恐ろしいよろこびである。>(草野心平「三人」、詩誌「詩神」1926年8月)

これほどの大絶賛、賞揚の言葉はないでしょう。まさに鋭敏な魂の共振が、ここに激しく生じます。当時はまったく無名の存在だった宮沢賢治ですが、心平は「異常なケンイン(牽引)力」によって引きつけられ、その後はことあるごとに賢治を激賞し、彼の人と作品を世に広く知らしめることに、自らの使命を見出します。

賢治の死後のことになりますが、「東京のさる同人雑誌の何周年記念かの祝宴」で、ある詩人が「草野君は近頃いやに宮沢賢治をかついでいるが、例えばその童話はどこが一体いいのかね」とスピーチでいきなり詰問し、「むっと」した心平が、「神武天皇以来、あんな見事な童話は、曾(か)つてなかったです」と言い返す一幕があったとか(草野心平「四次元の芸術」、『宮沢賢治覚書』講談社文芸文庫所収)。

この時、「方々でどっと笑いが沸いた」とありますが、心平の賢治に対する傾倒ぶりを揶揄、嘲笑する向きも、決してなくはなかったようです。けれども、心平の確信はいささかも揺らぐことがありません。

<近代日本文学の各ジャンルで賢治童話のような革新は稀有のことに属する。それは少し極端に言えば従来の童話が童話であれば賢治の童話は童話でなく、賢治の童話が童話であれば従来幾多の童話は童話でないといえるような、そんな落差のある革新であった。おはなしとかおとぎばなしの中に一つの新鮮な文学がせりあがったのである。>(同上)

親しく文通を交わしながらも、生前、相まみえる機会がついに訪れなかった二人ですが、賢治の初七日に初めて花巻の宮沢家を弔問した心平は、投函されなかった自分宛てのハガキの反古(ほご)をいくつも読み、未発表のまま残された厖大な遺稿の量と質に驚嘆します。以来、生涯を通じて心平は、賢治の作品の紹介・普及と、作品集の刊行に向けて、あらん限りの努力を惜しまず続けます。

二人はそれぞれに独立した、不羈(ふき)の個性の持ち主ながら、宇宙的な想像力、動物、植物のみならず、岩石や太陽、雲、水、大地など森羅万象に対する親和力、天才的な語感、社会的矛盾に対する抵抗・反発など、共通するポエジーの持ち主であることは明らかです。二人をめぐるエピソードは、いつもあたたかな希望と勇気を授けてくれます。

そんな草野心平の郷里の記念文学館で、もう40年近い付き合いになる今福さんの近著について話すというだけでワクワクします。本来ならば5月開催の予定でしたが、コロナ禍のために半年遅れになりました。ともあれ、実現したことが感激です。

常磐線に乗るといつも気づくことですが、列車が北へ向かうにしたがって、空がひらけ、山の緑が目に鮮やかに迫ります。とりわけ快晴の日和です。陽光がまばゆいくらいに降り注ぎ、なんとも幸せな気分に浸ります。

草野心平の生家がある小川郷の川。

草野心平の生家がある小川郷の川。

白鳥がたくさん飛来していた。

トークそのものはいずれ「ほぼ日の學校」コンテンツになりますので、詳細はそちらに譲ります。ただ、この時期だからこそ今福さんが取り上げた賢治の童話「イーハトーブ農学校の春」について、少し触れたいと思います。あまり知られていない作品ですが、とても賢治らしい作品です。

春になって、農学校の教師と生徒が教習畑に肥えを撒きに出かけます。

<わたしたちは黄いろの実習服を着て、くずれかかった煉瓦(れんが)の肥溜(こえだめ)のとこへあつまりました。

冬中いつも唇が青ざめて、がたがたふるえていた阿部時夫などが、今日はまるでいきいきした顔いろになってにかにかにかにか笑っています。(略)

けれども今日は、こんなにそらがまっ青で、見ているとまるでわくわくするよう、かれくさも桑ばやしの黄いろの脚もまばゆいくらいです。おまけに堆肥小屋の裏の二きれの雲は立派に光っていますし、それにちかくの空ではひばりがまるで砂糖水のようにふるえて、すきとおった空気いっぱいやっているのです。もう誰だって胸中からもくもく湧いてくるうれしさに笑い出さないでいられるでしょうか。>

生きとし生けるもの、人間や動物、植物だけでなく、空も、雲も、農場も、すべてが太陽の光の恵みを浴びて、歓びをたたえているような描写です。

<太陽マヂックのうたはもう青ぞらいっぱい、ひっきりなしにごうごうごうごう鳴っています。>

この光り輝く歓びの旋律が、作中に何度も何度も挿入されて、リフレインされます。

台湾の「月琴」という二弦の楽器を爪弾きながら、今福さんがこれを歌い、朗読します。「太陽マヂツクのうた」、別名「コロナのうた」と称される短いフレーズの不思議な歌。これが話のリズムを刻みます。

「コロナは七十六万二百‥‥」

「コロナは六十三万二百‥‥」

「コロナは三十七万十九‥‥」

数字も謎めいていますが、ここでいうコロナは太陽のコロナ。皆既日食の時、月に隠れた太陽の外周に肉眼で見ることのできる光の冠。人間のエネルギー、歓び、幸せはすべてそこから生まれてくる――賢治はそうとらえて、コロナを讃えます。

「コロナは六十七万四千‥‥」

「コロナは八十三万五百‥‥」

ところがコロナは、いまやウイルスの名称になりました。表面に出た突起の形状が王冠(ギリシャ語でコロナ)に見えることからそう名づけられ、いまではコロナといえば、それしか思い浮かびません。けれども逆に、そういう状況であればこそ、太陽のコロナを思い出すことが、ウイルスに対峙する私たちの勇気につながるような気もします。

思えば自然災害との関係では、何か因縁めいたものを賢治に感じます。誕生の約2ヵ月前の1896年(明治29年)6月に明治の三陸大津波が発生し、岩手県を中心に2万人超の犠牲者が出ます。また没年の1933年(昭和8年)3月には、昭和の三陸大津波が襲います。

2011年3月11日の震災後には、賢治が手帳に書き留めてトランクの中に蔵(おさ)めていた「雨ニモマケズ」の詩句が改めて話題になりました。

<東ニ病気ノコドモアレバ

行ッテ看病シテヤリ

西ニツカレタ母アレバ

行ッテソノ稲ノ束ヲ負ヒ

南ニ死ニサウナ人アレバ

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ>

この「行ッテ」という詩句にどれだけ励まされたか、という自衛隊員、医師、ボランティアの人たちに、その頃何人もお会いしました。

<ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ>

賢治の時代の東北には、夏の冷害がしばしば起こり、女性の身売りや一家心中など、飢饉による農村の悲劇が生まれます。そうした苦難に立ち向かい、困っている人たちの力になりたいと願いながら、なれなかったという悔恨が、結核の病床にあった賢治に「雨ニモマケズ」を綴らせたと言われます。

<ミンナニデクノボートヨバレ

ホメラレモセズ

クニモサレズ

サウイフモノニ

ワタシハナリタイ>

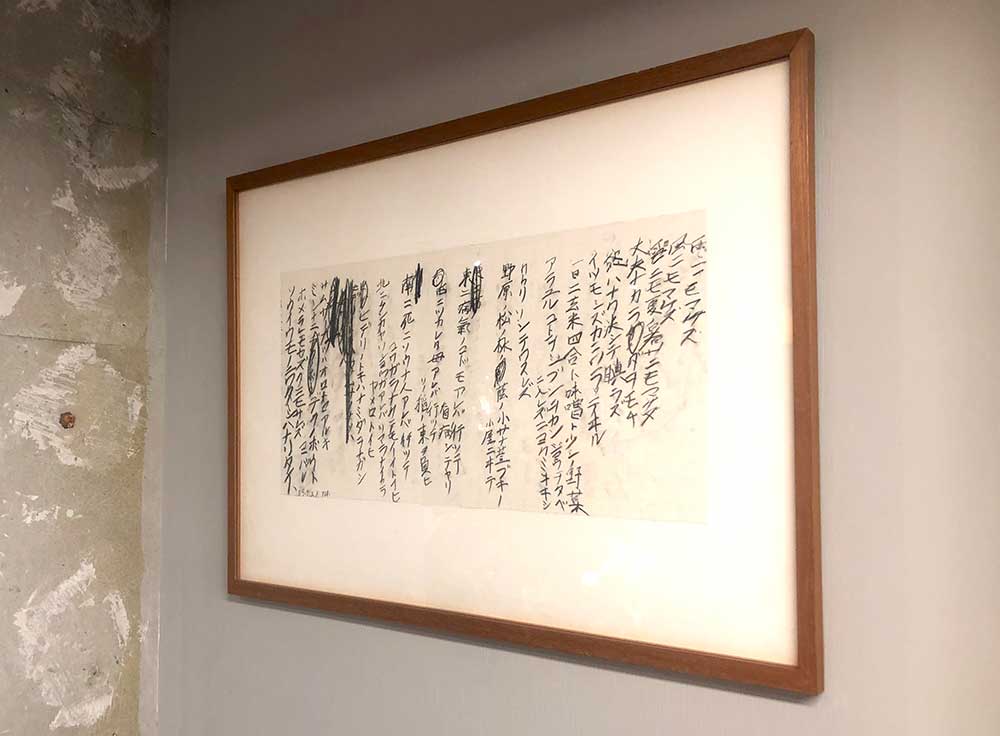

ほぼ日オフィスの2F受付フロアには、

ほぼ日オフィスの2F受付フロアには、

書家・井上有一さんによる

「雨ニモマケズ」の書が飾られています。

私が宮沢賢治を最初に知ったのも、「デクノボー」がきっかけです。民俗学者の宮本常一さんがある小冊子の誌名にしているのを小学生時代にたまたま見て、「デクノボー」とは何だろう、と考えるようになりました。

今福さんの本は「デクノボーの叡智」と題されています。賢治が詩や童話によってめざそうとした知の地平は、「デクノボー」のまなざしの先にあるからです。そういう「デクノボー」に似つかわしく、このトークも思いがけず「わけのわからない」方向に転がりだすことになりました。

先日死去したアルゼンチンの天才的サッカープレイヤー、ディエゴ・マラドーナ選手の名前を、今福さんが即興的に口にしたことが始まりです。宮沢賢治とマラドーナ、マラドーナとデクノボー。天からもたらされたとしか思えないプレゼントのようなハプニング。

今福さんにとっても、私にとっても、マラドーナ選手はサッカーのもっとも原初的な歓び、美しさ、快楽、幸福感などを体現する選手でした。逆に言えば、それらを抑圧しようとするあらゆるものに抵抗し、反乱する「愚か者」――。

そんな夢のような存在が現実の世界から消えてしまった悲しみをこめて、「マラドーナはサッカーの世界におけるデクノボーに違いない」と今福さんは語ります。「正しいとか、合理的であるとか、理性や意識の外側に広がる領域に行こうとした、反逆者でもあり道化でもある、そういう人物ではなかったか」と。

賢治の童話「どんぐりと山猫」(『注文の多い料理店』所収、新潮文庫)からの連想でした。この作品は、「誰がいちばんえらいか」といつまでも言い争うどんぐりたちを、少年のひと言を聞いた山猫判事が、「いちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが、いちばんえらい」と申し渡して、場をおさめるという話です。

「おかしなはがき」が届いたことから始まる「わけのわからない」物語。

「わけのわからない人がいちばんえらい」といった単純な話ではありません。デクノボー礼賛といった教訓めいた話でもありません。「えらい」とか「えらくない」という常識的な考え方、二分法の判断そのものを無化してしまう本質的な(根源的な)ナンセンスの問いかけがここにはあります。

大試合を前にして、他の選手たちがパス回しをしながらウォーミングアップをしている傍らで、ひとりボールをリフティングしながら、子ども時代さながらにボールと戯れているマラドーナ。あの姿に「虔十(けんじゅう)公園林」の虔十のイメージを重ねるのは、この対話でなければあり得なかった展開です。

この日、いわきでなければ、決して抱けなかったこの幻想。

トーク会場からは広い青空と、いわきの山々が見渡せた。

トーク会場からは広い青空と、いわきの山々が見渡せた。

1979年、日本で開催されたワールドユース選手権(現20歳以下W杯)決勝を東京・国立競技場で観戦した時、マラドーナ選手は18歳。すでにスーパースターの要件をすべて備えているように見えました。

60歳で亡くなるなんて、夢にも思いませんでしたが、「DIOS(ディオス=神)」と呼ばれる一方で、薬物、アルコール依存など、人間くさくて騒々しい話題にも事欠かなかった英雄です。

いまごろは、現世の息苦しさから解き放たれて、「イーハトーボ農学校」の阿部時夫のように「まるでいきいきした顔いろになってにかにかにかにか」笑いながら、天国でボールを自在に操っていてほしいと願います。

2020年12月3日

ほぼ日の学校長

*来週は都合で休みます。次回の配信は12月17日の予定です。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。