ほぼ日の学校長だよりNo.132

あれが生命の坩堝(るつぼ)なのだ

はじめて目にした著者紹介に、「1944年、啓蟄(けいちつ)の生まれ」と、たしかありました(現物がすぐに見つからないので未確認ですが‥‥)。

「啓蟄」とは、冬ごもりの虫が春の暖かさを感じて、地中の穴から這い出る日のこと。

それが誕生日だというのは、まさに「虫屋」の申し子です。しかも3月6日だから「サブロウ」なのか! と俄然、その人に興味を引かれました。

ほぼ日の学校でもおなじみのフランス文学者の奥本大三郎さん。やがて『完訳 ファーブル昆虫記』(全10巻、20冊。集英社)の偉業を成し遂げるのですが、

<ほんの小さい時から、生き物、特に虫が好きで、そのまま大きくなった。もちろん本も好きで、本ばかり読んでいた。そして、文学をやろうか、昆虫学をやろうか、ちょっと迷ったけれど、結局、フランス文学にした。寝転んで本を読んでいても、なんとか務まるほうにしたのである。>(『虫の文学誌』、小学館)

と述べています。

先の著者紹介は、奥本さんにとって初の著作である『虫の宇宙誌』(青土社、1981年。後に集英社文庫)に載せていたもので、虫に何の関心もない私が、ふと心惹かれて買い求めたのです。

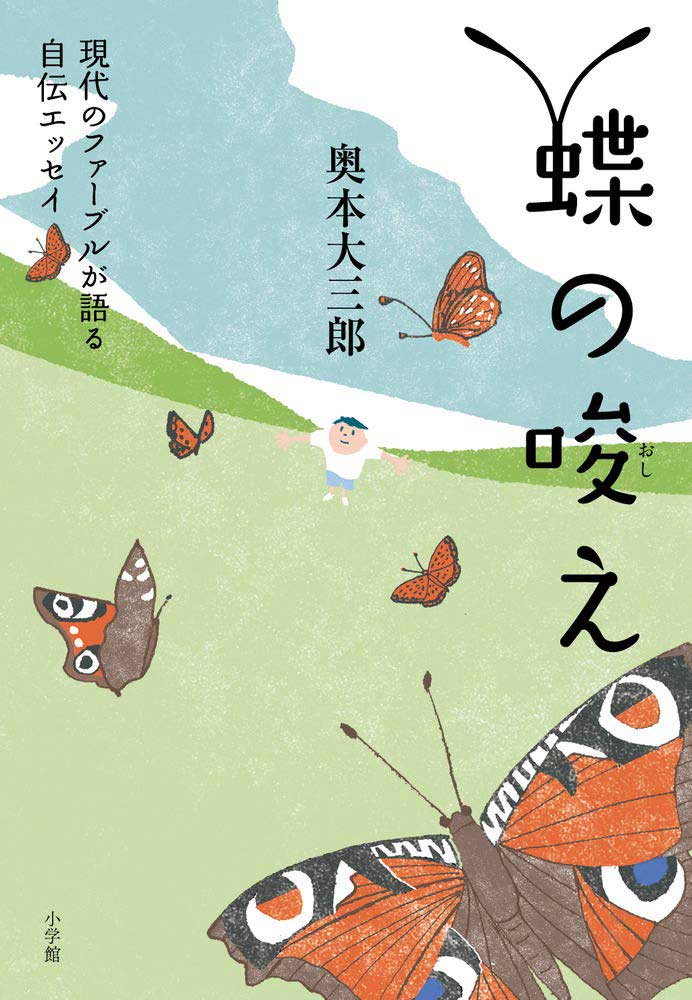

さて、その奥本さんが先日、自伝エッセイ『蝶の唆(おし)え』(小学館)を上梓しました。子ども時代を振り返り、郷里である大阪・泉州の風景や、戦後間もない頃の世相・風俗などの思い出を自在に語った楽しい本です。「大人のための児童文学」と謳われていますが、小学生の時の大病についても克明に描かれ、初めて知ることがとてもたくさんありました。

それにしても、気になる書名です。「教え」ではなく「唆(おし)え」――つまり、「そそのかす」の類です。蝶は奥本さんを、どのようにそそのかしたのか?

著者が大学2年生の夏休みです。当時流行っていた「学生村」という夏期合宿&避暑生活を、乗鞍高原の農家の一室で送っていた時です。ある日、捕虫網を片手に歩いていると、突然マツムシソウに、一羽の黒っぽいチョウが舞い降ります。

<‥‥花の上で翅(はね)を開いた瞬間、あっと思った。クジャクチョウだ! 翅の地色が燃えるような赤であった。>

<神話にある通り、その赤い翅には、青い大きな「イオの瞳」が描かれている。大神ゼウスによって白い雌牛の姿に変えられ、ゼウスの妻ヘラの送ったアブに悩まされた美しい娘イオは、ナイルの畔(ほとり)でさめざめと泣いた。その涙の雫(しずく)を、この蝶は翅に残しているのだという。ヨーロッパ、ギリシャ‥‥遥かな国、遠い昔のイメージを、二十歳前の私はこの翅の表に実際に読み取ることができた。>

いかに劇的な出会いであったかがよくわかります。これから先の人生について、ちょうど考え始めた時期でした。

<自分は何をしたいのかぼんやりした悩みはあった。大学に入ってからというもの、好きな本を読んで、好きなことをしているだけ。こんなに好きなことばかりしていていいのだろうか。我慢して何か将来の仕事につながるようなことをしなければならないのではないか――。>

同宿の学生には、『六法全書』に定規を当て、赤鉛筆で線を引きながら、夜遅くまで司法試験の勉強にいそしむ仲間もいます。

<ちょっと見せてもらったら、分厚い辞書のような本に、ぎくしゃくした、ぎこちない文章で、難しいことが書いてある。とてもまともな日本語とは思えない。(略)

大変だなあ、自分にはとても無理だ、やっぱり美しい文章でないと読みたくない、と私は思った。>

そんな時に、クジャクチョウと出会うのです! 小学5年生の夏に、標本は手に入れたものの、その時の、死んで翅の色が全体に黒ずんだように見えた蝶と、目の前の輝いて見えるクジャクチョウとの違い! 生きている蝶の美しさ!

写真提供:宮川勉

写真提供:宮川勉

<‥‥このクジャクチョウの赤い閃(ひらめ)きが、教えてくれる、というより教唆してくれたのだった――嫌なことを我慢することはない、今まで通りでよいのだ。第一、お前には、嫌なことなんてできないし、続かないではないか。>

最終章の「大切なことは蝶から学んだ」でも、同じことばが繰り返されます。

<すべて蝶が唆(おし)えてくれた。蝶を見ながら私は、勝手な生き方を自分で自然に身につけた。>

生まれつきの虫好きです。3歳の時、父親の指に挟まれてぶるぶると身を震わせている蜻蛉(とんぼ)を見た瞬間に、エメラルドグリーンの虫の眼の魔力にとらえられ、「その世界に引き込まれてしまった」というのです。

幼稚園の頃には、ギンヤンマの雄が飛んでいる勇姿を目にするや、言い知れぬ衝撃を受けました。

<あとになって、フランス語の時間にcoup de foudre(クー・ド・フードル)という言葉を習った。日本語では「ひと目惚れ」と訳すけれど、「ひと目惚れ」どころではない。Foudreは雷(いかずち)であるから、もっと強い、まさに雷に撃たれたような衝撃である。>

ところが、こんな昆虫少年に、思いもかけない厳しい試練が訪れます。小学1年生の夏、結核性の病気で入院します。治療らしい治療も受けられず、やがてそれは悪化の一途をたどります。2年生の冬には左脚が痛くて、ついに歩けなくなりました。高熱が続き、起き上がることもかなわず、痛みに耐えながら、自宅で寝たきりになってしまいます。

アメリカ製の抗生物質ストレプトマイシン(結核治療薬)の投与が間に合って、何とか一命は取り留めますが、病名は「股関節カリエス」。股関節の骨を、結核菌が侵すという大病です。

<骨が結核菌にかじられ、筋肉の引っ張る力で股関節が脱臼したままの状態になっているわけである。内部から膿が湧いてくると、太ももの、その部分の皮膚が伸びて薄くなり、半ば透き通ってきて、夜店の水槽の中に浮いている、水風船のようになった。そのうち、皮膚がぶよぶよして穴があき、膿が外に染み出してきた。>

同じ病気で苦しんだ、明治期の正岡子規の日録が、『病狀六尺(びょうしょうろくしゃく)』 『墨汁一滴』、『仰臥(ぎょうが)漫録』(岩波文庫)などの随筆です。

薬といっても煎じ薬ぐらいしかないその時代、ほぼ全身を結核菌に侵されて、激痛にうめきながら綴った子規の文章は、鬼気迫るほどに凄絶です。

<病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである。僅(わず)かに手を延ばして畳に触れることはあるが、蒲団の外へまで足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。>(『病狀六尺』、明治35年5月5日)

<絶叫。号泣。ますます絶叫する、ますます号泣する。その苦(くるしみ)その痛(いたみ)何とも形容することは出来ない。‥‥もし死ぬことが出来ればそれは何よりも望むところである、しかし死ぬることも出来ねば殺してくれるものもない。>(同6月20日)

この痛みに小学2年生が襲われたのです。内部から湧いてくる膿を特大の注射器で吸い取る時期が過ぎると、今度は、脱臼した股関節を元に戻すために牽引(けんいん)する治療が始まります。

<毎日天井を見ながら暮らす生活である。痛みはもうないから、退屈との闘いということになる。>

退屈との闘い、とありますが、仰向けに寝たまま、寝返りも打てない状態です。重りをつけて、足を一日中引っ張り続けなければ、脱臼が元に戻ってしまうという原理。

その時期が終わると、「ミイラ男のように」下半身を半分、石膏のギプスで固められます。仰向けにじっと寝たままが続きます。痛みに加え、「痒さ」という新たな苦行が始まります。

それが1年半続きます。

<そのうちに、とうとう、石膏のギプスの取れる日が来た。このギプスを巻きつけてくれたお医者さんが来て、電動のノコギリで、ジーンと白い粉を飛ばしながら、厚い石膏を切ってくれる間中、マジックショーじゃあるまいし、腹や脚まで切るんじゃないかと、ひやひやしたけれど、ガバリッとそれが取れたときは、解放感があって、子供ながら、「自由だ!」と、しみじみ嬉しかった。まだ、ベッドに寝たきりで、その範囲内での自由なのだが。>

<とにかく寝返りが打てるのである。そおっと横向きに寝てみる。内臓の向きが変わって、お腹がぐるぐる鳴る。そのうち背中に枕を当てて上半身だけ徐々に起き上がることもできるようになった。(略)

食事のとき、ふと思いついて、腹ばいになり、自分で箸を持って、御飯を食べてみた。味噌汁も、お椀から自分で食べるのと、他人にスプーンで飲ませてもらうのとでは全然味が違う。(略)

もうあんな生活はまっぴら、といいたいが、歳を取って入院でもすればたちまち少年時代に逆戻りである。そのとき島田の姉ちゃんはいてくれるのかしら、とは虫のいい。>

島田の姉ちゃんとは、住み込みで付き添ってくれた看護婦さんのこと。歳のころは25、6。「色の白い、眉のくっきりと濃い、美人の、性格もしっかりした人」でした。

お兄さんが戦争で片足を失い、彼女自身も戦中戦後の困難な時代をたくましく生き抜いてきています。

<‥‥平和な時代に育って、病気以外の苦労を知らぬ坊っちゃんの私はこの人に、戦中戦前のこと、社会常識、それにその頃でももう古い、流行歌まで教えてもらった。>

「自分だけが、なんでこんな目に遭わなければならないのか⁉」と、被害者意識で胸が張り裂けそうな奥本少年に、もし幸運な点があったとすれば、それは島田の姉ちゃんのような善意の人たちがまわりにいてくれたことでしょう。もちろん、実家がかなり裕福で、両親の愛情をふんだんに受けていたことが大前提ですが‥‥。

著者を喜ばそうと、会社帰りに小鳥屋でいろいろな鳥を買ってくる父親、山川惣治の絵物語「少年ケニア」の連載を毎回朗読してくれる母親。小学2年生の冬から、ずっと学校は長期休学していましたが、結果的に、そのまま5年生として同じ学年に復帰できます。同級生たちも変わりません。

<学力のほうは、家庭教師の先生に習っていたから問題はない。校長と担任の先生が毎年、うちに来てテストをしてくれていたし、毎日家にいて難しい本を読んでいる。

それらの本は、自分では難しい本だとは思わなかったけれど、常識的にいって易しい本ではない。戦前に発行された図鑑の類が、それこそ枕頭(ちんとう)の書なのである。本字、旧仮名で書かれているし、横書きの文章などは右から左に読むこともある。それを、すらすらとはいかないが、読みこなすのであるから、たしかに、妙な小学生であった。>

驚くべきは、子どもの生命力、可能性なのかもしれません。「病床に縛りつけられて、できることは空想すること、絵を描くこと、読むことだけであった」といいながら、この束縛の時間が、まるで神さまの贈りもののように、見事に活かされていることに舌を巻きます。

毎日ラジオを楽しんで聴き、読書は文学全集から図鑑、漫画、絵物語、と多岐にわたり、絵もこの間に絵本の絵を真似して描くことで、ずいぶん腕が上達します。「特に獣や鳥の絵。‥‥絵に描こうとすると、どこがどうなっているか、細部を注意して見るようになる」というように、病床に縛られても、たくましく成長しているのです。

とりわけ、凄いと驚嘆するのは、いとこが夏休みの宿題として学校に提出した昆虫標本を病床で見せられた瞬間です。下半身を半分、石膏のギプスで固められ、じっと寝ていなければならなかった小学4年生が、「僕も昆虫採集やる」ときっぱり宣言するのです。

<昆虫標本というものを初めて見たときの快い衝撃を、なんというべきか。自分の本当に好きなものに出会った悦(よろこ)び、長い間無意識のうちに渇望してやまなかったものが、突如として眼前に現れ、まるで木組みがほぞ穴に収まるようにぴたりとはまったのである。その扉の向こうに、広大な世界が広がっていることは瞬時にわかったように思う。>

形も色もさまざまな昆虫標本が整列する「箱の中に美と秩序があった」のです。

<ただそこにあるのは、秩序と美、豪奢(ごうしゃ)と静謐(せいひつ)と逸楽。

後にボードレールを読んで知った詩句だが、大袈裟でもなんでもなく、まさにその世界が、ひとつの箱の中にあったのである。中国人なら、壺中(こちゅう)の天とでもいうのであろう。>

復学した少年が、再び外へ飛び出して、虫捕りに励んだことは言うまでもありません。「水を得た魚」というたとえしか(虫の例ではなく)頭に浮かんできませんが‥‥。

ふとブレイディみかこさんのことばを思い出しました(No.94~96参照)。

<まったく子どもというやつは止まらない。ずんずん進んで変わり続ける。>

<未来は彼らの手の中にある。‥‥世界はひどい方向に向かっているとか言うのは、たぶん彼らを見くびりすぎている。>(『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、新潮社)

奥本さんは“現代のファーブル”らしく、それを虫にたとえます。

<大人から見れば表面平凡ではあっても、子供の運命というものはほとんど常に激変する。

子供はそれを、毎日切り抜けていく。そしてそれが、彼らにとっての日常というものなのである。蝶の蛹(さなぎ)を想像してもらえればいい。あの枯葉包みのような形状の内部で、すべてがいったん溶融し、羽化を待つ。あれが生命の坩堝(るつぼ)なのだ。>

子どもに秘められた可能性の力。まさに“生命の坩堝”をけっして見誤ってはいけない、というのが本書の「唆(おし)え」――。

「大人のための児童文学」たる所以です。

2020年7月16日

ほぼ日の学校長

*来週7月23日(海の日)は休みます。次回の配信は7月30日です。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。