この写真家にインタビューできなければ、

この現代写真家インタビュー連載には、

決定的な「欠け」があると思っていました。

なのに、長らくできなかったのは、

その作風のせいか、

勝手に「怖い人」というか、厳しい人、

激しい人じゃないかと思っていたからです。

実際の大橋さんは、

自分の欲求に対して真摯で真面目で、

人間や生命の不思議や謎を探り続けている

少年探検家のようでした。

センセーショナルな写真集で

世間を賑わせている側面ばかり見ていては、

「大橋さんの写真」のことを、

理解しきれないままだったろうと思います。

全7回、担当はほぼ日の奥野です。

- 大橋

- 大丈夫ですかね‥‥こんな話で。

ここまでしゃべっておいて、何ですが。

- ──

- 大丈夫じゃないでしょうか。たぶん。

こんなにもまじめに考えている

生命の根源の不思議についての話ですし。

出てくるのはパンティとかだけど。 - それにいまって、性教育とかについても、

家庭でもオープンに話したりとか、

徐々に考え方も変わってきていますし、

闇雲にタブー視するのは、

少し時代に合っていない気もしますしね。

- 大橋

- あ、そうですか。

- ──

- ただし、大橋さんの話って、

まじめなんだけど、

なぜだか、どこかに、

ちょっとした「おもしろエッセンス」が

効いてるんですよね(笑)。 - 昔からそういう子どもだったんですか。

- 大橋

- まず、うちの実の親父なんかが、

性についてはだいぶオープンだったんです。 - お前は、お父ちゃんとお母ちゃんが

「俗にいうところの女性器の名称」をして

生まれたんだからな‥‥って、

ことあるごとに吹き込まれていたんです。

うちの中では

「俗にいうところの女性器の名称」って、

ふつうに使われていて、

子どものころの自分にとっては、

すごく当たり前の自然な言葉だったんです。

性について、

まったくフタをしない家庭だったんですよ。

- ──

- うちとは、ぜんぜんちがうなあ。

- うちはテレビの「バカ殿」とかで

エッチなシーンが出てきちゃったら最後、

「しーん」みたいな家だったんで。

何だかもう、恥ずかしくて恥ずかしくて。

- 大橋

- そういう育ち方も関係してるのか、

自分の生命が、そそられるほうというか、

呼ばれるほうへ

フラフラ~って寄っていっちゃうことが、

自然なんです。

- ──

- そういう大橋さんが、

「写真」を表現の手段にしたというのは、

どういうきっかけがあったんですか。

- 大橋

- 精神的に写真を撮ってみようと思えたのは

荒木経惟さんの影響ですが、

たまたま親父がカメラ好きだったので、

機材を買う手間もなく

撮影をはじめやすかった部分はありますね。 - 親父は印刷屋さんをやっていたんですけど、

当時、中判のカメラとか持ってたんです。

プラウベルマキナとか、小西六のセミパールとか。

- ──

- あー、プラウベルって

石川直樹さんが使っているカメラですよね。

ボディが薄くて蛇腹の、かっこいいやつ。

- 大橋

- そうそう、一般の人は持ってないような。

雑な扱い方してたんで、

レンズにカビ生えちゃったりしてたけど。 - ぼくが18歳のときに、父親の計らいで、

「一人旅せえや」みたいなことで、

お金を出してくれて、

スペインへ一人旅へ活かせてくれまして。

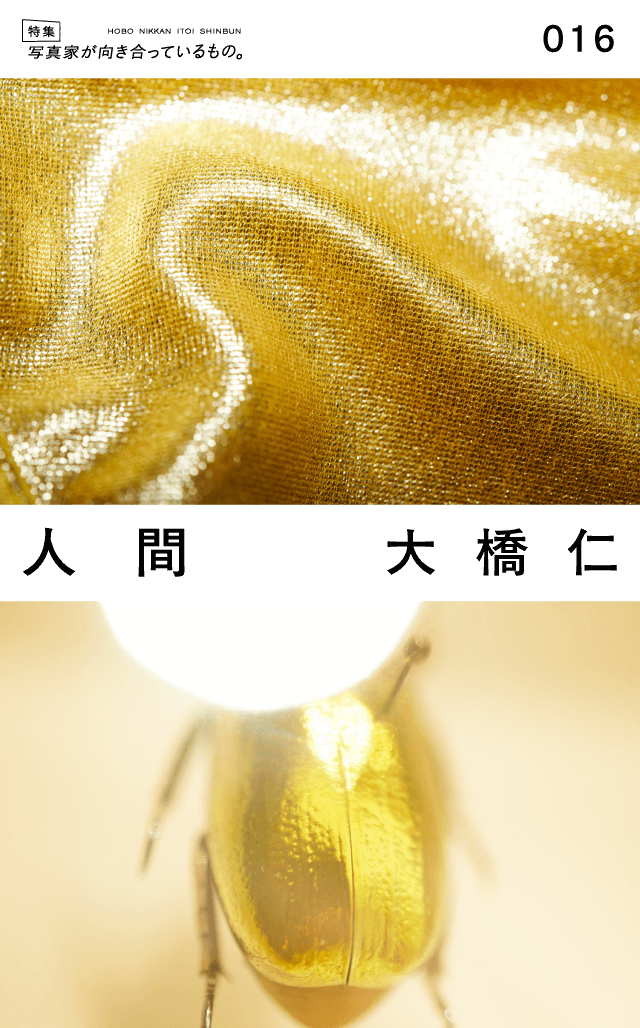

大橋仁『はじめて あった』より

大橋仁『はじめて あった』より

- ──

- 素敵なお父さんだなあ。

- 大橋

- そのときに持っていったのが、

キヤノンの「AE-1」ってカメラでした。 - それには60mmマクロの接写レンズが

ついてたんだけど、

つまり、いちばん最初に出会った

そのレンズが、

のちの自分の「接写好き」とかにも、

影響を与えていると思うんですよ。

- ──

- 今作を象徴するパンティもコガネムシも、

接写ですもんね。 - 写真家としての大橋仁さんに、

めちゃくちゃ影響を及ぼしていそうです。

- 大橋

- ふつうのレンズだと寄れないところまで、

マクロレンズでは寄れちゃうから。

無限の視覚を手に入れた、みたいな感じ。 - あのとき、望遠レンズを渡されてたら

どうなってたんだろう。

遠くのものしか撮らない人っていうか、

被写体から

やたら距離を取る写真家になったかも。

- ──

- すごく長いレンズで、

遠くのパンティを撮っていたかも‥‥。

- 大橋

- ただのヤバい人じゃないですか。

- ──

- でも、「最初の道具」が、

その後の自分を決めてるっていうのは、

おもしろい話ですね。 - 写真家さん以外でもいろいろありそう。

はじめて手にしたギターが、

レスポールかストラトかでちがうとか。

- 大橋

- おふくろの味じゃないけど、たしかに。

- そのレンズで育ったから、

何を撮るか、どう撮るか‥‥みたいな

影響があると思います。

- ──

- で、スペインでは何を撮ったんですか。

- 大橋

- 日常の場面だとか、

現地でできたスペイン人の友だちとかですね。 - アンダルシアのちいさな街に、

父親の友人がいるというので

2週間ほど滞在をさせてもらったんですが、

行ってみたら、

父親の友だちの友だちの友だちの‥‥みたいな、

父親のことさえ、

ほぼほぼ知らない人だったんですよ(笑)。

- ──

- ほとんど無関係の人ですね、それは(笑)。

- 大橋

- アンダルシアのアロラという街で

当時で50才過ぎの男性の日本人画家と、

けっこう年下の日本人の奥さま、

それにちいさな息子さんお一人のご家庭でした。

旦那さんと奥さまは

20才くらいの歳の差夫婦で、

ふたりで世界中を放浪して暮らしていたそうで、

とても暖かく迎えてくれて、

途中から親戚みたいになってました。 - 全旅程で言うと、スペインに1か月、

フランスに20日でした。

- ──

- あ、そんなに長い旅だったんですか。

- 大橋

- マドリードから入ってアロラ、

マラガってピカソが生まれた場所を経て、

バルセロナのほうへ向かいました。 - いま「ロマ」と呼ばれてるんでしたっけ、

ジプシーの人たちを撮ったりしながら。

- ──

- ええ。

- 大橋

- 彼らは差別されていて、衝撃的でした。

アロラの日本人画家の旦那さんに紹介された

同い年のホセ・マヌエールってやつがいて、

田舎暮らしで貧しいんだけど、

何かもう、すごく性格のいいやつでね。 - ジェントルマンだし、日本人のぼくを

やさしくもてなしてくれたりとか。

- ──

- おお。

- 大橋

- 夜になると

プールサイドがディスコになる場所があって、

あるとき、そこでみんなで遊んでたんです。

そのとき、そのやさしいホセ・マヌエールが、

ある2人の男の子を、

絶対に席に座らせなかったんです。

何でだろうと思ってたら、

彼らふたりジプシーの子だったんです。 - ぼく、事情を知らなかったから、

椅子を持ってきて、

「きみらも座んなよ」ってすすめたら、

ホセ・マヌエールが

「いいんだよ、ジン。

あいつらは立ってる。一緒には座らない」

って。

- ──

- へええ‥‥そうなんですか。

- 大橋

- あれはエグかったなあ。

- だって、ふたりも会話に入ってるんだよ。

ニコニコしながら。

輪の中にいるメンバーではあるんですよ。

それなのに差別されてるんです。

何だろう、根の深いものが、

すぐ身近にあるっていう感じがしました。

- ──

- そういうところから、

大橋さんの写真ははじまってるんですね。

- 大橋

- キヤノンが主催していたコンクールの

「写真新世紀」にも、

ジプシーたちの写真を出してます。

あとは、

当時付き合ってた女の子のつむじとか。

- ──

- つむじ?

- 大橋

- 接写でつむじとか目のアップを撮ってた。

当時、裸は撮ってませんでした。 - そのころ、

世の中的には女性のセルフヌードが流行ってて、

作品として

発表してる女性もたくさんいたんだけど、

あんなの、よく撮れんなぁって思ってた。

自分の裸なんて、

よくもまあ人の前にさらせるもんだなと。

- ──

- そのときは、そう思ったんですね。

- 大橋

- そうなんですよ。思ったんですよ。

自分をさらして恥ずかしい、

すげえなぁと思って、

びっくりしたもんです、まだそのころは。

- ──

- じゃあ、そのあとに、

1作目の『目のまえのつづき』を出した。 - それが20代の半ばくらいですか。

- 大橋

- 26のときです。

- 18、19くらいから撮りはじめた作品が

けっこう貯まってたんですが、

義父の自殺未遂に遭遇したのが、21のときなんです。

その前後5、6年のできごとを収録したのが、

1冊目の写真集でした。

- ──

- 表紙からして、

めちゃくちゃインパクトがありましたよね。 - シーツに染み込んでいく、

お父さんの真っ赤な「血」の写真ですけど。

でも、その場面を撮ったのが21歳で、

そこから本になるまでに

5年くらいかかってるのはなぜなんですか。

- 大橋

- 義父が自殺した場面を撮ったときには、

何も考えてなかったんです。 - 驚いて、反射的に、

ただただ夢中で撮っていただけで、

もう、写真だとか作品だとか何だとか‥‥

ましてや

写真集を出すなんてことは、まったく。

- ──

- そうですよね‥‥それは。

- 大橋

- でも、そうこうしているうちに、

グラフィックデザイナーで

マッチアンドカンパニーの町口ってやつに

声をかけられたんです。

- ──

- 造本家の町口覚さん。

- 大橋

- それまでの自分は、

パルコのギャラリーでグループ展やったり、

リクルートの「ひとつぼ展」で

入選したりとかは、まあ、していたんです。 - で、あるとき会場で町口が声をかけてきて、

そこになぜか

当時の青幻舎の安田(英樹)社長もいて、

「写真集、出さへんか」

みたいなことになったんですよ、たしか。

- ──

- おお。

- 大橋

- そう言われて、はじめてその気になった。

24、25くらいのときです。 - で、一気に編集して出したって感じです。

- ──

- 曖昧な質問になってしまいますけど、

それから長く、

大橋さんでしかないような写真を

撮り続けてきたわけじゃないですか。

- 大橋

- ええ。

- ──

- いま、「写真」って、

どういうものだって思っていますか。

- 大橋

- うーん‥‥たまに考えるんです。

「撮らなくなることが、あるのか?」

とか、

「自分のなかから、

写真が消えるときが来るのか?」とか。 - つまり「反応・衝動」みたいなものなんです。

食欲とか性欲なんかと同じように、

内側から「湧いてくるもの」なんです。

- ──

- 大橋仁にとって、写真とは。

- 大橋

- 生きるうえで必要な、反応と衝動と欲求。

- だから、それらが湧かなくなったときが

「終わるとき」なのかな。

- ──

- 大橋さんの「生命活動」みたいなものが?

- 大橋

- そう。

大橋仁『はじめて あった』より

大橋仁『はじめて あった』より

(つづきます)

2024-11-10-SUN

-

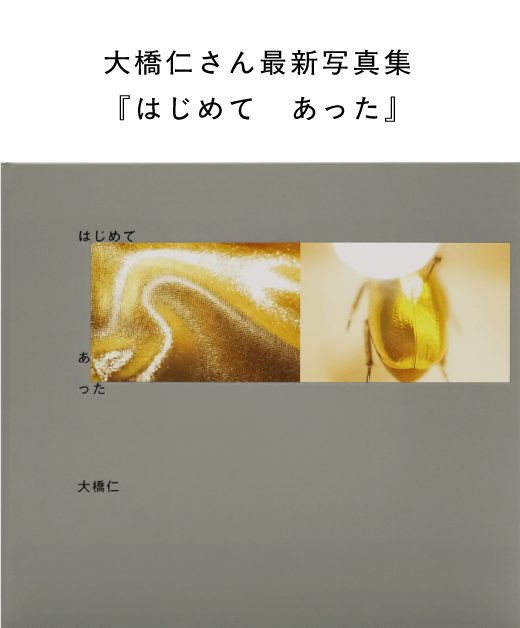

荒木経惟さんをして

「これが現代アートだ」と言わしめた作品

『そこにすわろうとおもう』から10年、

大橋仁さんが

「過去の3作品とくらべて、自分の頭の中、

脳細胞やメンタルやDNA、

生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ」

と位置づける第4作。

写っているのは金のパンティとコガネムシ。

(もちろん、それだけではありませんが)

このインタビューを読んで、

もし「大橋仁」という写真家、

というか「人間」に興味を持たれましたら、

ぜひ、手にとってみてください。

みなさんの感想を、聞いてみたいです。

販売サイトは、こちらです。